Nuria Romo, antropóloga UGR y los procesos de medicalización en mujeres; muertes por ahogamientos; reparar el acoso escolar; desigualdades, falta de libertades y envejecimiento; cambio de paradigma en la prevención del suicidio y hasta 20 noticias más

1. Nuria Romo, antropóloga: “Los procesos de medicalización no son neutros, se hacen sobre todo hacia las mujeres”

Entrevista con la catedrática de Antropología Social y Cultural, Nuria Romo Avilés, que lleva más de dos décadas compaginando la investigación con perspectiva de género acerca de drogodependencia con la docencia en la Universidad de Granada

Catedrática de Antropología Social y Cultural, Nuria Romo Avilés lleva más de dos décadas compaginando la investigación con perspectiva de género acerca de drogodependencia con la docencia en la Universidad de Granada.

La entrevistan Raúl Garvía Amoedo @RaulG_Amoedo y Nicolás Folgueiras @nico_filgueiras en El Salto.

La XLI Semana Galega de Filosofía, celebrada en Pontevedra hace unas semanas, concentró por unos días a numerosas pensadoras e investigadoras del campo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Tuvimos la oportunidad de hablar con Nuria Romo Avilés, una referente en los estudios de género y drogodependencia, para conocer de primera mano sus impresiones sobre la relación entre el malestar y el consumo de psicofármacos, los cambios de tendencia en el consumo de alcohol entre las adolescentes o el papel que juegan los sesgos de género a la hora de diagnosticar y medicalizar, entre otros temas.

-La ponencia que presentas en la Semana Galega de Filosofía lleva por título Medicalización del malestar, uso y abuso de hipnosedantes. Lo primero que nos gustaría preguntarte es precisamente qué entiendes tú por medicalización, a qué procesos haces referencia cuando empleas este término.

-Medicalización es un término que se empieza a utilizar en la investigación socioantropológica en los años sesenta del siglo XX para hacer referencia a procesos de la vida que no son médicos y que se tratan como médicos desde la biomedicina. Entre ellos podríamos hablar de la pérdida, de la separación, del duelo, del desamor o de muchas situaciones de la vida cotidiana que la biomedicina medicaliza y que, por lo tanto, permite que se traten con ciertos fármacos.

Nuria Romo. UGR.

La medicalización aparece también en paralelo a todos esos procesos de comercialización de la industria farmacéutica que desde los años cincuenta empiezan a publicitar, a recomendar, a sugerir el uso de psicofármacos de distinto tipo para el tratamiento de o medicalización de estos procesos de la vida cotidiana

La medicalización aparece también en paralelo a todos esos procesos de comercialización de la industria farmacéutica que desde los años cincuenta empiezan a publicitar, a recomendar, a sugerir el uso de psicofármacos de distinto tipo para el tratamiento de o medicalización de estos procesos de la vida cotidiana. Entonces, son dos procesos que creo que se dan en paralelo en el siglo XX y que han llevado a sociedades como la nuestra, muy medicalizada, en la que hay situaciones de la vida en las que todos y todas buscamos el apoyo de la biomedicina.

Los procesos de medicalización no son neutros, se hacen sobre todo contra o hacia las mujeres, que somos las más medicalizadas en distintos momentos de nuestra vida, desde la menarquía hasta la menopausia, en el embarazo, en momentos clave en la vida de las mujeres en los cuales la medicalización abre la puerta a que el malestar sea entendido como algo medicalizable y, por lo tanto, tratable.

Paralelamente, nos vamos al siglo XIX y a la construcción de la mujer como una persona histérica, necesitada de medicación y a la construcción de esa patología dentro de las clasificaciones diagnósticas, al uso en psiquiatría sobre el que tanto reflexionamos desde la antropología. Y desde ahí a revisar pues cómo se ha construido la salud mental de las mujeres y la comprensión de la desigualdad de género. Porque para mí, detrás de los procesos de medicalización y de malestar hay desigualdad de género.

-¿Podrías profundizar en el papel de la psiquiatría y las desigualdades de género que crea? ¿Cómo ha ido evolucionando si es que lo ha hecho, el estereotipo de la “mujer histérica”?

-En el siglo XIX se genera desde la psiquiatría un control de la salud mental y también de los comportamientos disruptivos de género de las mujeres, es decir, de aquellas que no cumplían con los roles de género y que eran las locas o las brujas, tratadas con frecuencia desde la psiquiatría sin un diagnóstico claro. Si salimos del diagnóstico psiquiátrico y nos vamos a la situación social, sabemos que hay un malestar entre las mujeres que no cumplen los roles de género, no únicamente entre las que no los cumplen porque no quieren, sino también en aquellos casos en los que no pueden o en los de aquellas que son violentadas.

Hay desigualdad en la violencia, hay desigualdad en el acceso al mundo del trabajo, hay desigualdad en el acceso al mundo educativo y hay desigualdad en algo muy importante que genera muchos procesos de medicalización, que es en los cuidados. Y a pesar de que las mujeres se incorporan en los años sesenta del siglo pasado al mundo del trabajo no hay un reparto de los cuidados y eso genera malestar

Pensad que, por ejemplo, los datos de violencia de género hablan de que una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia a lo largo de su vida por su pareja o por su no pareja. Eso quiere decir que son mujeres muy medicalizadas ¿por qué? Yo creo que un eje clave de la desigualdad de género es el tema del reparto de los cuidados sociales, del mantenimiento de la sociedad. Hay desigualdad en la violencia, hay desigualdad en el acceso al mundo del trabajo, hay desigualdad en el acceso al mundo educativo y hay desigualdad en algo muy importante que genera muchos procesos de medicalización, que es en los cuidados. Y a pesar de que las mujeres se incorporan en los años sesenta del siglo pasado al mundo del trabajo no hay un reparto de los cuidados y eso genera malestar.

Entonces, las dos cuestiones están en paralelo. Una, la creación de la histeria, como la enfermedad femenina que se ha mantenido. Las mujeres no nos ponemos, somos histéricas y perdemos los nervios con frecuencia. Se nos tiende a ver como más débiles e histéricas y eso se ha mantenido desde el siglo XIX. Por otro lado, hay una lucha dentro del colectivo de las mujeres por romper la desigualdad, que se va medicalizando.

-¿Y qué papel juega aquí el diagnóstico? Entiendo que tampoco es neutro.

-Los diagnósticos se basan en signos y síntomas que rompen sobre lo sociocultural, no lo tienen en cuenta. Por otro lado, el género no está solo en lo sexual, está también en lo identitario y en todo lo que nos rodea. En cómo nos comportamos, en cómo vivimos y en qué roles y estereotipos cumplimos. Desde ahí yo creo que está clarísimo que todo esto está condicionando como se diagnostica, ¿no?

La investigación es muy contundente sobre sesgos de género en diagnóstico. Nosotros estamos investigando las rupturas sobre la prescripción de fármacos como las benzodiacepinas y, por lo tanto, sobre el diagnóstico. Es decir, no todos los procesos de medicalización se producen sobre una persona con diagnóstico y no todos los malestares se están produciendo sobre personas que tienen un diagnóstico. Puede haber personas que no han ido nunca a psiquiatría, sino que han estado tratadas desde atención primaria. La cuestión es que, aparte del diagnóstico, hay unos fármacos que sirven para contrarrestar el malestar, para relajar, para vivir mejor y que han roto el sistema de prescripción médico y el sistema totalmente cerrado en el que creíamos que era una enfermedad mental, un diagnóstico y un fármaco.

La investigación es muy contundente sobre sesgos de género en diagnóstico. Nosotros estamos investigando las rupturas sobre la prescripción de fármacos como las benzodiacepinas y, por lo tanto, sobre el diagnóstico

En este caso son unos fármacos que para mí se acercan más a “drogas” porque son consumidos fuera del sistema médico, no tienen ese mismo tipo de consumo ni ese mismo tipo de seguimiento, que es lo que lo hace también más peligroso, puesto que toda la epidemia que está viviendo en Estados Unidos de consumo de fentanilo es consumo de otros fármacos.

En este caso para el dolor, no para la ansiedad ni para dormir, pero al fin de cuentas son fármacos que rompen sobre el sistema de regulación de, en este caso, sustancias psicoactivas.. Así que los sesgos de género afectan a la investigación, afectan al diagnóstico y afectan al tratamiento. A la investigación porque en muchos casos las mujeres no han estado en los ensayos clínicos de los propios fármacos; en el diagnóstico porque las categorías son un poco sensibles al contexto, probablemente ante personas racializadas tampoco tengan la misma sensibilidad. En el caso de las chicas de 14 a 18 años en España es la principal droga de abuso, según la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas. Serían por orden alcohol, tabaco y luego los hipnosedantes. O sea que es una ruptura también muy fuerte sobre el sistema de regulación de las drogas.

-Ya que mencionas esa necesidad de confrontar el malestar, ¿hasta qué punto relacionas este creciente malestar, individual y colectivo, con el aumento en el consumo de psicofármacos?

Todo este grupo de hipnosedantes entre los que destacan, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son fármacos para tratar la depresión y la ansiedad, pero fueron clave para para confrontar múltiples situaciones de estrés de la vida desde los años sesenta

-Como hablamos de sustancias que son legales, prescritas, se supone, ante un diagnóstico, pero en el fondo son sustancias que son en ocasiones autoconsumidas por lo que sus usos aparecen en la encuestas sobre consumo de drogas ilegales que lleva a cabo el Plan Nacional sobre Drogas. Estas encuestas muestran que las mujeres de todas las edades consumen más que los hombres desde que son adolescentes hasta que son adultas. Todo este grupo de hipnosedantes entre los que destacan, por ejemplo, las benzodiazepinas, que son fármacos para tratar la depresión y la ansiedad, pero fueron clave para para confrontar múltiples situaciones de estrés de la vida desde los años sesenta.

-Entonces no tienes a priori una posición de rechazo, no eres apocalíptica en cómo se está entendiendo esa deriva social del uso de los psicofármacos.

-Cuando se ha realizado investigación en los centros de salud, lo que se ve es que en cuanto los profesionales de Atención Primaria tratan algunas situaciones de demanda clínica con sensibilidad consiguen una disminución en la prescripción. Los datos del Plan Nacional sobre drogas hacen referencia a consumo no prescrito. Y es difícil de comprender, porque claro, tú te imaginas que esto tiene que ver con un diagnóstico, un problema, un fármaco que te prescriben... Y hay un porcentaje de la población que sigue la prescripción médica, es decir, el uso prescrito en la dosis que se les indica, pero no todo el mundo.

Luego hay un saco de gente que los está usando para confrontar otras cosas. En cuanto tú aprendes que todo eso lo confrontas con medicación que pasa a ser una droga más. Estos usos rompen el sistema de regulación de drogas que se establece en Naciones Unidas para regular todo lo que son las sustancias legales o ilegales. Porque claro, todo el peso de la política internacional está en regular el tráfico y el consumo de las sustancias que son ilegales, pero luego la gente va buscando las sustancias psicoactivas más accesibles.

-¿Y hay diferencias de clase también? ¿Habría una geografía de clase para ver eso?

-Hay mucho, mucha investigación hecha en Atención Primaria viendo perfiles. Y hay, por ejemplo, un alto consumo de personas prescritas entre las personas mayores.

Ahora, durante la pandemia hicimos una investigación en hostelería y el colectivo de las limpiadoras surgía como un grupo hiper medicalizado con este tipo de fármacos. Sufren porque sufren sus cuerpos, porque tienen mucha presión, carga de trabajo...

Pero creo que el malestar de la desigualdad afecta también a mujeres de clases pudientes. Por ejemplo, en esa investigación que nosotros hicimos, en algunos casos entrevistamos a mujeres que eran ejecutivas, que tenían mucha presión en el trabajo, que tenían presión en su casa porque querían estar con sus hijos... Algunas veces el consumo partía del sistema médico, otras veces no

Pero creo que el malestar de la desigualdad afecta también a mujeres de clases pudientes. Por ejemplo, en esa investigación que nosotros hicimos, en algunos casos entrevistamos a mujeres que eran ejecutivas, que tenían mucha presión en el trabajo, que tenían presión en su casa porque querían estar con sus hijos... Algunas veces el consumo partía del sistema médico, otras veces no. La antropología, la etnografía, permite ver los recorridos, cómo la gente puede en un momento dado ir a Atención Primaria pero luego consume sola, luego vuelve otra vez a Primaria o quizás a Urgencias, pero vuelve a consumir sola y va rompiendo lo que parece que es un protector para los efectos secundarios, que es seguir la pauta que te indica el profesional. Insisto, me parece que es un uso más de drogas.

-Preparando esta entrevista, pensábamos en el papel o en los usos que históricamente ha tenido el dolor a nivel social. Y da la sensación de que esta medicalización del malestar parece provocar una fractura entre vida y dolor, casi como una negación de este. No sé si crees que se puede leer así. Quizás por el malestar en sí o por la falta de herramientas para superarlo.

-A fin de cuentas el malestar es un dolor también, aunque sea un dolor psíquico. De ahí toda la visión antropológica del dolor, desde Le Breton: cuando rompe el dolor no solamente es algo físico que se puede medir en una escala, sino algo que va mucho más allá porque afecta al ser humano en toda su totalidad y esto está mostrando dolores diferentes, la búsqueda de formas de calmar esos dolores con todas estas posibilidades químicas que traen todos estos fármacos y que al fin de cuentas, son accesibles también, no tienen penalización social. El fentanilo también se extendió sin penalización social.

El tabaco y el alcohol generan graves problemas de salud y, sin embargo, son legales. Y luego se abre la puerta a la regulación de uso farmacéutico, del uso clínico, del uso médico. El sistema de regulación de las drogas no funciona, no funciona para lo ilegal, no funciona para lo legal.

Ahora está habiendo bastante llamada de atención sobre otro tipo de fármacos que se llaman nitazenos, que están empezando a circular en Europa y son todavía más potentes que el fentanilo. Pero claro, la industria química es ilimitada ¿no? Y esto, además, también tiene un uso médico, es decir, un uso clínico y una necesidad médica. El problema es cómo manejamos ese uso médico o uso personal, quién lo regula. Es otro de los fracasos del sistema de regulación de drogas, porque el sistema de regulación de drogas, cuando surge, regula todo lo que debe de ser ilegal, controlado por los Estados. El tabaco y el alcohol generan graves problemas de salud y, sin embargo, son legales. Y luego se abre la puerta a la regulación de uso farmacéutico, del uso clínico, del uso médico. El sistema de regulación de las drogas no funciona, no funciona para lo ilegal, no funciona para lo legal.

-¿Por donde pueden pasar las soluciones a medio plazo a la hora de encarar este problema?

-Primero tiene que haber sensibilidad social, porque como cualquier otra sustancia que tenga efectos psicoactivos, tiene efectos secundarios adversos y efectos secundario a largo plazo y puede generar adicción. Tiene que haber una reflexión sobre cómo confrontamos los problemas de salud mental, cómo confrontamos las situaciones de la vida cotidiana que nos generan malestar. Y, sobre todo, tiene que haber más igualdad de género. Es que estos fármacos no los consumen igual hombres que mujeres, que hay tres mujeres por cada hombre desde los 14 años.

Probablemente no va a tener que ver con los cuidados familiares en la misma medida que las mujeres de más edad, pero a lo mejor tiene que ver con el cuerpo y la diferente presión que viven las chicas. Puede tener que ver con la sexualidad, puede tener que ver con otros elementos que están haciendo que las chicas tengan una situación de desigualdad de género

¿Entonces, qué problemas o qué situaciones están haciendo que las chicas consuman más que los chicos? Esto tiene detrás desigualdad de género en las edades adolescentes. Probablemente no va a tener que ver con los cuidados familiares en la misma medida que las mujeres de más edad, pero a lo mejor tiene que ver con el cuerpo y la diferente presión que viven las chicas. Puede tener que ver con la sexualidad, puede tener que ver con otros elementos que están haciendo que las chicas tengan una situación de desigualdad de género.

-¿Qué es el consumo intensivo?

Cinco consumiciones en una ocasión de consumo, cuatro para las chicas, lo que los ingleses llaman binge drinking: beber mucho y rápido. Es el consumo más dañino a nivel hepático y a nivel de neurotoxicidad por el modo de asimilación del alcohol. Cuanto más despacio bebas y más comida tengas en el estómago, más despacito vas a asimilarlo y tu cuerpo va a ir reaccionando mejor a la toxicidad, porque al fin de cuentas, el alcohol es una droga y un tóxico.

Y las chicas rompen hace una década, las últimas investigaciones que hemos realizado con la participación equipos multidisciplinares de la Universidad de Oviedo y de la Universidad de Sevilla, han sido, sobre todo, sobre alcohol y género, porque ha habido un cambio en la tendencia en España, en Europa y en América Latina.

Y luego también siguiendo algunos conceptos de Teresa del Valle, un concepto muy bonito que es “el tiempo de las mujeres”: se ha generado una cultura en la adolescencia entre las chicas de “yo salgo, estoy con mi amiga y bebo, bebo mucho

Por ejemplo, en América Latina, no en todos los países, pero sí en algunos. Los datos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) muestran como ya en edades adolescentes hay más chicas bebiendo que chicos. Nosotros lo hemos interpretado como un juego sobre los roles de género, cómo rompen los roles de género: yo estoy ahí, puedo estar. Y luego también siguiendo algunos conceptos de Teresa del Valle, un concepto muy bonito que es “el tiempo de las mujeres”: se ha generado una cultura en la adolescencia entre las chicas de “yo salgo, estoy con mi amiga y bebo, bebo mucho”.

No sé hacia dónde vamos, vivimos una época de mucha incertidumbre, de presión estética en relación con el cuerpo. Yo creo que están viviendo con presión por parte de las redes sociales. Ha habido un cambio muy fuerte en los medios de comunicación, en las redes, en los grupos sociales, en cómo sales, en por qué sales, en cómo te apoyas en los amigos, en las amigas. Y esto ha generado presión sobre el cuerpo y la imagen. Yo creo que puede ser uno de los elementos que explique ese mayor uso entre las chicas adolescentes. La presión sobre la estética, estar todo el día on. Ha habido cambios sociales a los que vamos dando respuesta. Y yo creo que esto es parte de la respuesta a ese cambio social que vivimos.

-Hay mucha gente que está hablando de sociedad paliativa, una sociedad que se relaciona con el dolor negándolo. ¿Cómo crees que ha cambiado la experiencia del dolor en nuestra sociedad en una perspectiva del tiempo, las últimas décadas.

-Para nosotros en antropología el dolor cambia porque es parte de la sociedad y su cultura. El dolor no es solamente físico. El dolor es contextual y tiene un uso social. El dolor se muestra y se vive de manera diferente dependiendo de dónde estés. Entonces no se podía mostrar igual en el siglo XVIII que ahora, porque no es solamente algo físico como lo entiende la biomedicina, sino que tiene mucho que ver con el contexto en el que está y con lo que quieres mostrar.

Las mujeres mostramos más el dolor que los hombres, Y eso tiene que ver con que los hombres son los más perjudicados, porque muchas veces llegan tarde al diagnóstico de algunas enfermedades ya que han contenido el dolor. Pero hay culturas que muestran más el dolor, como la cristiana, la católica y otras como la protestante, que inhiben más la expresión del dolor

Las mujeres mostramos más el dolor que los hombres, Y eso tiene que ver con que los hombres son los más perjudicados, porque muchas veces llegan tarde al diagnóstico de algunas enfermedades ya que han contenido el dolor. Pero hay culturas que muestran más el dolor, como la cristiana, la católica y otras como la protestante, que inhiben más la expresión del dolor. O sea que hay un impacto cultural. Los ritos de paso de los diversos grupos de humanos que habitan la tierra tienen algún manejo en su relación con el dolor.

-Por ejemplo, en distopías como Black Mirror está presente esta idea de alcanzar un estado permanente de positividad y de estar bien todo el rato. Se fantasea mucho con la negación de la pérdida en algunos episodios, en los que tienes la posibilidad de clonar el cuerpo o la conciencia de un ser querido fallecido. Estamos negando el dolor, la pérdida.

-Sobre todo, entre las personas adolescentes lo importante está ya en qué subes, cómo lo subes, dónde lo subes. La presentación del consumo de alcohol en las redes sociales ha sido el objeto de una etnografía digital que hemos realizado en la que comenzamos a seguir cuentas de Instagram en abierto durante un periodo de tiempo para analizar y describir observacionalmente las publicaciones. En los resultados vimos cómo no se suelen mostrar vomitonas, ni mareos ni de cuando te caes y no ves... nadie pone ninguna imagen sobre nada de esto, sino que siempre es: “Es viernes, una copa”. Esa es la imagen que más se repite.

-¿Qué opinas del concepto de salud mental? Parece problemático pensar que la salud mental se asocie a la idea de “estar bien”. Quizá esa sobreexposición esté generando procesos internos que son dolorosos.

-Hay una interpretación cultural de las situaciones relacionadas con la salud mental. Hay una psiquiatría transcultural. No todos los pueblos interpretan situaciones relacionadas con lo que se llama salud mental de la misma manera. Aquí hemos entendido que salud mental es lo que tiene que ver con la psiquiatría, con las categorías diagnósticas que impone la Sociedad Americana de psiquiatría o la Organización Mundial de la Salud, que es con lo que se diagnostica en Atención Primaria. Pero la salud mental tiene mucho más alrededor y eso, desde luego, es lo que lo que hace el concepto complejo.

Hay una interpretación cultural de las situaciones relacionadas con la salud mental. Hay una psiquiatría transcultural. No todos los pueblos interpretan situaciones relacionadas con lo que se llama salud mental de la misma manera

Luego hay otro tema que es la falta de conocimiento y de comprensión de cómo se ha desarrollado el tratamiento de la salud mental desde las instituciones psiquiátricas. Y ahí hay unos temas que son tremendamente complejos y que como con la reforma psiquiátrica, se cerraron, se cerró la institución, pero no se cerró el estigma. Entonces, todavía seguimos pensando en los locos. Nosotros, como parte de uno de los últimos proyectos que hemos hecho, hemos recogido historias de instituciones psiquiátricas andaluzas para ver cómo eran diagnosticadas las mujeres a principios de siglo. El estigma de esa institución y de la enfermedad mental ha generado confusión.

Por último, una pregunta menos canónica. ¿Qué serie, película o libro recomendarías que te parezca relevante o que haya marcado tu trayectoria?

-Pues hay una película que se llama Hysteria, que cuadra muy bien con lo que comentaba al principio. Y Dopesick, que es mucho más actual. Está muy bien porque explica ese juego perverso de la industria farmacéutica a la hora de crear un perfil de persona necesitada de prescripción farmaceútica.

Y por último, hay un estudio que hizo una investigadora argentina, Cecilia Arizada, sobre el consumo de benzodiacepina en Argentina, que yo creo que es de los mejores que he leído en el que hizo un trabajo excelente en el que retrató una realidad sobre el consumo que se sigue manteniendo.

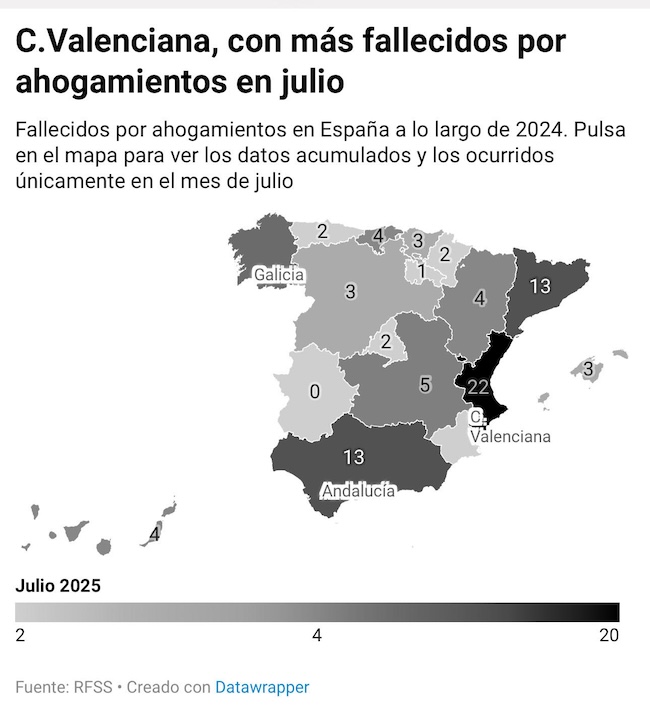

2. España registra el trimestre con más muertes por ahogamientos en diez años: “Es un grave problema de salud pública”

Las 209 muertes por esta causa de mayo, junio y julio rebasan los peores tres meses conocidos desde que empezaran a contabilizarse, un fenómeno al que cada vez hay más exposición por la llegada cada vez más temprana de las altas temperaturas, según los expertos.

España deja atrás el trimestre más mortífero en ahogamientos en medios acuáticos desde que se recogen los datos. Los registros de mayo, junio y julio, que han acumulado 209 muertes por esta causa, han superado los peores tres meses conocidos desde 2015

Paula Más en elDiario.es.

España deja atrás el trimestre más mortífero en ahogamientos en medios acuáticos desde que se recogen los datos. Los registros de mayo, junio y julio, que han acumulado 209 muertes por esta causa, han superado los peores tres meses conocidos desde 2015 según detalla el Informe Nacional de Ahogamientos (INA), elaborado por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Solo en julio han perdido la vida 92 personas, lo que convierte este mes en el cuarto peor julio de la serie histórica.

“Nos encontramos ante un verano catastrófico”, ha lamentado Samuel Gómez Mayor, presidente de la RFESS.

El trimestre formado por mayo, junio y julio registra el peor dato comparado con cualquier otro periodo igual desde que la RFESS empezó a elaborar su estadística y las 209 muertes rebasan las de 2017 (el peor trimestre contabilizó 194 víctimas) y las de 2024 (187 ahogamientos). Ante estas cifras, las voces expertas consultadas remarcan varios elementos de fondo, entre ellos, la irrupción cada vez más temprana de las altas temperaturas, que convirtieron al pasado junio en un mes de récord. “Nos exponemos más y eso hace que aumenten los riesgos”, explica Ramsés Martín, experto en seguridad acuática, que alude a que muchos accidentes se producen por baños fuera del horario de vigilancia “porque se espera a que bajen las temperaturas para ir a la piscina o playa”.

“Nos encontramos ante un verano catastrófico”, ha lamentado Samuel Gómez Mayor, presidente de la RFESS

Silvia Aranda, profesora e investigadora en el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) y portavoz de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), alerta de que se trata de un “grave problema de salud pública”. “En España tenemos mucha cultura de ocio relacionada con actividades acuáticas, especialmente en verano y esto hace que exista un elevado componente de riesgo”. Para Martín, lo “verdaderamente preocupante” es que estas cifras no se consiguen reducir. “Estamos igual que hace 10 años, nos quedamos atrás y no se está haciendo nada para mejorar los sistemas de salvamento a pesar de los datos que observamos continuamente”, añade.

Aumento de casos entre menores y jóvenes

El perfil mayoritario de las víctimas sigue siendo el de hombres adultos, especialmente mayores de 45 años, de nacionalidad española. Sin embargo, el verano de 2025 muestra un preocupante incremento de muertes entre menores de edad: 9 menores fallecieron en julio y 11 en junio, alcanzando un total de 23 en lo que va de año

El perfil mayoritario de las víctimas sigue siendo el de hombres adultos, especialmente mayores de 45 años, de nacionalidad española. Sin embargo, el verano de 2025 muestra un preocupante incremento de muertes entre menores de edad: 9 menores fallecieron en julio y 11 en junio, alcanzando un total de 23 en lo que va de año. Además, el grupo de 65 a 74 años ha registrado el mayor número de víctimas en julio, con 30 fallecimientos, seguido por los jóvenes de 18 a 25 años y los mayores de 75, con 9 cada uno. En 2025, el número de muertes en el grupo de 18 a 44 años asciende a 66, lo que representa el 21,85% del total.

Según explica Aranda, dependiendo del rango de edad los ahogamientos se producen de una manera u otra. “En menores de 5 años lo más común es encontrarse con casos en el que el menor se encontraba sin supervisión, la mayoría por descuidos. En el caso de los jóvenes y adolescentes estos accidentes están relacionados con conductas de riesgo como saltar desde rocas o nadar hasta las boyas”, cuenta la experta.

Ahogamientos en espacios no vigilados y falta de socorristas

La mayoría de los ahogamientos de julio han tenido lugar en playas (50 casos), seguidas por piscinas (13), ríos (10) y otros espacios acuáticos de interior (19). La Federación alerta sobre el elevado número de muertes en lugares sin vigilancia activa o sin servicio de socorrismo, como playas no urbanas, ríos, pantanos y embalses.

En 45 de los 92 incidentes de julio no había servicio de vigilancia socorrista, mientras que en 33 no se consideraba necesario por las características del entorno. Solo en 14 casos había socorristas operativos. Para Ramsén Martín, la falta de profesionales también es un problema grave. “La profesión sigue estando muchas veces relacionada con el empleo temporal y a las malas condiciones. Está muy bien prevenir a la población, pero también hay que hacer por mejorar las condiciones laborales”, agrega.

En 45 de los 92 incidentes de julio no había servicio de vigilancia socorrista, mientras que en 33 no se consideraba necesario por las características del entorno. Solo en 14 casos había socorristas operativos

“De la misma manera que encontramos extintores y desfibriladores de uso público, debería de haber dispositivos de ayuda en zonas acuáticas. Vemos muchas personas que, en zonas sin socorrista o fuera del horario de estos, intentan ayudar, pero sin conocimientos ni preparación es un riesgo que muchas veces hace que también se ahoguen en el intento. Disponer de un equipo que te permita flotar y desplazarte hacia la persona en peligro es también muy importante para reducir el número de casos”, sentencia el experto.

En el desglose por comunidades autónomas en lo que va de año, Andalucía lidera el balance anual con 52 fallecimientos, seguida de Canarias y la Comunitat Valenciana, ambas con 39, Catalunya (36) y Galicia (34). Si se considera solo el mes de julio, la Comunitat Valenciana encabeza el número de muertes con 22, seguida de Andalucía y Catalunya (13 cada una). Únicamente Extremadura y Ceuta no han registrado víctimas por ahogamiento hasta la fecha.

3. Acoso escolar: ¿Cómo se pueden reparar los daños tras un caso grave?

En The Conversation por Cecilia Ruiz Esteban, Inmaculada Méndez Mateo, Juan Pedro Martínez Ramón, Universidad de Murcia

Un adolescente de 16 años con parálisis cerebral, acosado física y sexualmente durante días por sus compañeros de clase. Tras la denuncia y el clamor de medios y opinión pública: ¿qué ocurre con la víctima y los agresores? ¿Cómo se puede reparar un daño como este? ¿Qué contempla la ley y qué recomiendan las investigaciones especializadas?

Un adolescente de 16 años con parálisis cerebral, acosado física y sexualmente durante días por sus compañeros de clase. Tras la denuncia y el clamor de medios y opinión pública: ¿qué ocurre con la víctima y los agresores? ¿Cómo se puede reparar un daño como este? ¿Qué contempla la ley y qué recomiendan las investigaciones especializadas?

Este reciente caso de bullying en un instituto de Almendralejo (en la provincia extremeña de Badajoz, España) nos obliga a plantearnos no solo cómo prevenir y detectar mejor, sino también qué medidas tomar una vez detectado.

Colectivos vulnerables

El mayor riesgo para sufrir agresiones reiteradas en la escuela es “ser diferente”. Es la situación de los alumnos o alumnas que tienen algún tipo de discapacidad, y que representan el 80.3 % de las víctimas de acoso en España. En todo el mundo, el 40 % de las víctimas de bullying escolar pertenecen a colectivos vulnerables (discapacidad, migrantes, LGTBIQ+).

Sabemos también gracias al mismo informe que 8 de cada 10 casos de acoso consisten en burlas, rechazos o aislamientos (en este último caso, los más afectados son los niños y niñas con alguna discapacidad física), y que el riesgo de victimización aumenta en los casos de trastorno del espectro autista y de alumnado con dificultades comunicativas o lingüísticas.

Curiosamente, aunque dichas situaciones suelen ser más frecuentes en la etapa de Educación Secundaria (el 40 % de los casos durante primer y segundo curso), sabemos que hasta un 50 % de los casos podrían prevenirse con detección temprana en etapas educativas iniciales

Curiosamente, aunque dichas situaciones suelen ser más frecuentes en la etapa de Educación Secundaria (el 40 % de los casos durante primer y segundo curso), sabemos que hasta un 50 % de los casos podrían prevenirse con detección temprana en etapas educativas iniciales.

¿Cómo atendemos a las víctimas?

A pesar de la prevalencia de este problema en los centros educativos, aún faltan protocolos de reparación integral que incluyan atención psicológica, seguimiento académico y mediación restaurativa. Por ejemplo, en España, el 94 % de las víctimas sufre algún problema psicológico y una de cada cinco necesita tratamiento psicológico especializado.

Por esta razón la prioridad absoluta es garantizar la seguridad física y emocional inmediata de la víctima mediante medidas de protección (como cambios de rutina o supervisión) y ofrecer apoyo psicológico especializado para manejar el trauma y empoderarla para recuperar su voz y control. ¿Cómo podemos hacerlo?

Espacios para el perdón emocional

Si la víctima así lo desea, de manera voluntaria y sin coerción alguna, puede disponer de un espacio seguro donde liberar la carga emocional (rabia, miedo) asociada al agresor como camino hacia el perdón emocional.

Los encuentros cara a cara (como los “círculos restaurativos”) pueden ser herramientas poderosas para la reparación, pero solo bajo condiciones estrictas

Los encuentros cara a cara (como los “círculos restaurativos”) pueden ser herramientas poderosas para la reparación, pero solo bajo condiciones estrictas. Su éxito depende de la voluntariedad explícita y preparación psicológica adecuada de la víctima, quien jamás debe sentirse presionada. Ambos actores, especialmente la víctima, necesitan apoyo individual previo para clarificar necesidades y emociones. El agresor debe mostrar signos de arrepentimiento y haber iniciado su proceso de responsabilización.

El objetivo no es únicamente “pedir perdón”, sino que el agresor escuche el impacto real de sus acciones, la víctima exprese su dolor en un entorno protegido y, si es viable, se exploren conjuntamente formas de reparación y acuerdos de convivencia futura.

Es vital subrayar que estos encuentros no son adecuados en todos los casos; situaciones de trauma severo, desequilibrio de poder extremo o falta de disposición del agresor pueden hacerlos retraumatizantes. Son una opción, no un imperativo

Es vital subrayar que estos encuentros no son adecuados en todos los casos; situaciones de trauma severo, desequilibrio de poder extremo o falta de disposición del agresor pueden hacerlos retraumatizantes. Son una opción, no un imperativo.

Reparación del daño

La evidencia científica es contundente: intervenir únicamente con la víctima resulta insuficiente y contraproducente a largo plazo. Abordar el acoso de forma efectiva y restaurativa requiere un cambio de paradigma: del castigo aislado a la responsabilización activa, la reparación del daño y la construcción de una comunidad escolar segura y respetuosa para todos. La “reparación” debe servir para que la víctima se sienta apoyada y protegida, y la escuela entera aprenda y mejore.

El enfoque restaurativo trasciende el castigo tradicional, priorizando la sanación de las heridas, la responsabilización activa de los agresores y la reconstrucción de relaciones seguras dentro de la comunidad escolar.

Se trata de guiar a los involucrados –especialmente al agresor o agresores– hacia la comprensión profunda del impacto causado y la asunción de acciones concretas para enmendar el perjuicio

Se trata de guiar a los involucrados –especialmente al agresor o agresores– hacia la comprensión profunda del impacto causado y la asunción de acciones concretas para enmendar el perjuicio: disculpas significativas, gestos reparadores simbólicos o cambios de comportamiento verificables, fundamentales para que la víctima sienta validado su sufrimiento y perciba el apoyo comunitario.

¿Qué hacemos con los agresores?

Respecto a los agresores, la ley española prioriza medidas educativas sobre las punitivas, es decir, el 85 % de los casos se gestionan con programas de reeducación conductual y mediación, pero solo el 35 % de los centros aplican estos programas de forma efectiva.

Por eso es crucial ir más allá de las sanciones: se requiere una intervención terapéutica y psicoeducativa obligatoria que aborde las causas subyacentes de su comportamiento (falta de empatía, necesidad de dominio, problemas familiares), fomente una genuina responsabilización por el daño causado y desarrolle habilidades prosociales

Por eso es crucial ir más allá de las sanciones: se requiere una intervención terapéutica y psicoeducativa obligatoria que aborde las causas subyacentes de su comportamiento (falta de empatía, necesidad de dominio, problemas familiares), fomente una genuina responsabilización por el daño causado y desarrolle habilidades prosociales. Sin este trabajo profundo, el riesgo de reincidencia es alto.

El apoyo activo de los compañeros

Los testigos y compañeros desempeñan un papel vital. Es esencial educarles para romper la “cultura del silencio”, enseñarles a reconocer e intervenir ante el acoso de forma segura, y fomentar un clima de aula que rechace activamente el acoso y apoye a quien sufre.

Para que una víctima se sienta verdaderamente segura nuevamente en el mismo entorno donde ocurrió el acoso, la investigación señala que es indispensable que perciba cambios concretos y sostenidos. Además de una respuesta clara y contundente del centro escolar, las medidas de protección visibles y la evidencia de un cambio genuino en el agresor, es crucial sentir el apoyo activo de los compañeros.

¿Qué deben saber las familias?

Además de contar con la información sobre las principales características del acoso para saber identificar indicadores o signos de riesgo, la familia puede contribuir desde la educación con un estilo educativo centrado en una comunicación eficaz y en un apoyo incondicional.

Siempre es imprescindible encontrar un equilibrio entre el apoyo y la comunicación y el control y las normas. En el caso de los menores con alguna discapacidad, la sobreprotección puede ponerles aún en mayor riesgo de vulnerabilidad

Siempre es imprescindible encontrar un equilibrio entre el apoyo y la comunicación y el control y las normas. En el caso de los menores con alguna discapacidad, la sobreprotección puede ponerles aún en mayor riesgo de vulnerabilidad.

Propuesta de Protocolo Estatal Integral

Un protocolo estatal efectivo contra el acoso debe ser obligatorio, claro y cubrir todas las fases del proceso:

- Mecanismos accesibles y confidenciales para la detección y reporte.

- Formación obligatoria para el personal.

- Actuación inmediata: implica garantizar la seguridad y derivación psicológica urgente para la víctima, y aplicar medidas protectoras iniciales (como separación o suspensión cautelar) y notificación formal a la familia del agresor.

- Investigación rápida y rigurosa que recoja información imparcial de todas las partes.

Aunque todavía no hay un protocolo general a nivel estatal, en España varias comunidades autónomas integran elementos restaurativos en sus protocolos generales contra el acoso, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco

- Intervención integral: apoyo psicológico continuado a la víctima; intervención obligatoria con el agresor; trabajo con las familias de ambos e intervención grupal con testigos para cambiar dinámicas y fomentar apoyo.

- Comunicación a la comunidad: realizada con prudencia y respetando la privacidad, debe informar sobre los pasos generales tomados (aplicación del protocolo, apoyo a la víctima, medidas con el agresor, trabajo en el aula para reforzar la confianza y el mensaje de tolerancia cero.

Aunque todavía no hay un protocolo general a nivel estatal, en España varias comunidades autónomas integran elementos restaurativos en sus protocolos generales contra el acoso, como Andalucía, Cataluña y el País Vasco.

Romper el ciclo de violencia y sanar a la víctima

Un enfoque holístico debe combinar prevención temprana, inclusión real y estrategias de reinserción basadas en evidencia, no solo para sanar a las víctimas, sino para romper el ciclo de violencia desde su raíz

Cualquier forma de violencia es intolerable e injustificable. Los centros educativos tienen un papel fundamental para prevenir y erradicar las situaciones de acoso educando en la no violencia y en la tolerancia hacia la diversidad, reforzando la educación emocional y promoviendo valores de convivencia y de respeto.

Un enfoque holístico debe combinar prevención temprana, inclusión real y estrategias de reinserción basadas en evidencia, no solo para sanar a las víctimas, sino para romper el ciclo de violencia desde su raíz.

4. No sólo es genética: las desigualdades y la falta de libertades políticas aceleran el envejecimiento

Artículo de Mayte Rius en La Vanguardia.

Envejecer más rápido o más lento no solo es cuestión de genética ni de cuidarse. Las disparidades en el deterioro físico y mental también vienen marcadas por el lugar donde se vive: desde el aire que se respira hasta los políticos que gobiernan, pasando por las desigualdades económicas o de género de esa sociedad

Envejecer más rápido o más lento no solo es cuestión de genética ni de cuidarse. Las disparidades en el deterioro físico y mental también vienen marcadas por el lugar donde se vive: desde el aire que se respira hasta los políticos que gobiernan, pasando por las desigualdades económicas o de género de esa sociedad. Ese es uno de los principales hallazgos de un ambicioso estudio publicado en Nature Medicine que analiza datos de más de 161.000 personas en 40 países e identifica los factores físicos, sociales y políticos que inciden en el proceso de envejecimiento.

Los investigadores han calculado el grado de envejecimiento bioconductual de esas personas a través de la brecha entre su edad cronológica (los años que tiene) y su edad biológica estimada. La estimación la hacen tomando en consideración los factores de protección y de riesgo para un envejecimiento saludable que presenta cada individuo: desde sus habilidades cognitivas y funcionales para la vida diaria hasta los años de escolarización, la actividad física que realiza, si hay o no sobrepeso, diabetes, hipertensión o consumo alcohol, por citar algunos.

Y lo que vieron es que las personas que experimentaban un envejecimiento acelerado (su edad bioconductual era superior a la cronológica) tenían ocho veces más probabilidades de tener dificultades para realizar las tareas diarias y cuatro veces más probabilidades de padecer deterioro cognitivo que las que tenían el envejecimiento más retrasado.

Y lo que vieron es que las personas que experimentaban un envejecimiento acelerado (su edad bioconductual era superior a la cronológica) tenían ocho veces más probabilidades de tener dificultades para realizar las tareas diarias y cuatro veces más probabilidades de padecer deterioro cognitivo que las que tenían el envejecimiento más retrasado

También compararon los resultados de esa brecha entre la edad real y la bioconductual (que denominan BBAG) por zonas. Como resultado, detectaron que el envejecimiento acelerado era más pronunciado en países de ingresos bajos, como Egipto y Sudáfrica, seguidos de los países de Asia y América Latina, mientras que los países europeos mostraban las tasas más altas de envejecimiento saludable.

Los predictores de un deterioro más rápido

Y cuando analizaron lo que denominan las influencias exposomales (todos los factores externos, no genéticos, que afectan al envejecimiento) identificaron varios predictores de ese envejecimiento acelerado. Son factores físicos, como la calidad del aire; sociales, como la desigualdad económica o de género; pero también políticos, como la baja calidad democrática, la escasa representación política o la falta de elecciones libres o de sufragio universal.

“Hemos visto que el envejecimiento saludable no solo depende de lo individual, de tu genética o del estilo de vida que llevas, sino que también hay factores de riesgo y de protección colectivos: los países que tienen menos igualdad, peor calidad del aire y contextos políticos adversos están envejeciendo aceleradamente”, explica a La Vanguardia Sandra Baez, profesora de la Universidad de los Andes y autora de la investigación junto a Agustín Ibañez, con quien trabaja en el Instituto de Salud Cerebral Global, del Trinity College Dublin.

Y cree que ese envejecimiento acelerado tiene que ver “con el estrés crónico que representa estar viviendo en esas condiciones sociopolíticas, un estrés que dispara los mecanismos relacionados con la inflamación

Y cree que ese envejecimiento acelerado tiene que ver “con el estrés crónico que representa estar viviendo en esas condiciones sociopolíticas, un estrés que dispara los mecanismos relacionados con la inflamación”.

Por ello, dice Baez, no basta con que las personas adopten medidas individuales para envejecer bien, “sino que es labor de los gobiernos, a través de las políticas públicas, procurar entornos más saludables, con menos polución y menos inequidades” que ayuden a retrasar el deterioro por la edad.

En este sentido, el análisis comparativo que han realizado de las brechas entre la edad real y la bioconductual también revela que a hay factores de riesgo y de protección frente al envejecimiento muy potentes. “A nivel individual, pesa mucho tener pérdidas auditivas o visuales, hipertensión, colesterol alto, diabetes u obesidad, mientras que la actividad física regular, mantener las habilidades funcionales y un buen nivel educativo son factores de protección muy potentes”, resume la investigadora.

Y subraya que todo eso es tratable y puede abordarse a título individual, tomando conciencia para adaptar el estilo de vida, “pero también desde las políticas públicas, facilitando el acceso a la salud para que las personas tengan tratamientos, creando más espacios verdes donde poder hacer ejercicio u ofreciendo educación gratuita de calidad”

Y subraya que todo eso es tratable y puede abordarse a título individual, tomando conciencia para adaptar el estilo de vida, “pero también desde las políticas públicas, facilitando el acceso a la salud para que las personas tengan tratamientos, creando más espacios verdes donde poder hacer ejercicio u ofreciendo educación gratuita de calidad”.

Factores que marcan la diferencia

El estudio identifica una lista de factores clave en el envejecimiento:

- Los protectores: Educación, actividad física regular, buen estado funcional, bienestar subjetivo (satisfacción con la vida, emociones positivas...)

- Los de riesgo: Hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad, pérdida auditiva, problemas de sueño, pobreza o bajo estatus socioeconómico.

- Los del exposoma: Son factores macroestructurales, que van más allá del individuo, y de diferente tipo:

-- Físicos: contaminación del aire.

-- Sociales: migración forzada, desigualdad económica estructural, desigualdad de género.

-- Políticos: Baja calidad democrática, escasa representación política, falta de elecciones libres, sufragio limitado.

Porque tanto Baez como Ibañez consideran que, con una tendencia al alza de las demencias y del envejecimiento acelerado, es crucial para la salud pública global reducir los riesgos que son modificables por la vía de fortalecer los factores protectores y de abordar las desigualdades, muy especialmente en los países con ingresos más bajos y condiciones políticas más adversas, que es donde la gente envejece más rápido y, por tanto, tiene más riesgo de deterioro cognitivo, discapacidad física y menor calidad de vida.

5. Un cambio de paradigma en la prevención del suicidio: Reino Unido abandona la predicción del riesgo en favor de un enfoque biopsicosocial y relacional

De Infocop del Consejo General de Psicología de España.

Cada año, más de 720.000 personas fallecen por suicidio según la Organización Mundial de la Salud. Concretamente, en Reino Unido, fallecen por esta causa 17 personas al día. De ellas, cinco están en contacto con los servicios de salud mental y, sorprendentemente, cuatro de esas cinco habían sido clasificadas de "bajo" o "ningún riesgo" en su última evaluación

Cada año, más de 720.000 personas fallecen por suicidio según la Organización Mundial de la Salud. Concretamente, en Reino Unido, fallecen por esta causa 17 personas al día. De ellas, cinco están en contacto con los servicios de salud mental y, sorprendentemente, cuatro de esas cinco habían sido clasificadas de "bajo" o "ningún riesgo" en su última evaluación. Estos datos alarmantes correspondientes al país británico ponen en evidencia una paradoja: los actuales métodos de predicción de riesgo suicida -basados en escalas y estratificaciones como «bajo, medio o alto riesgo»— han demostrado ser ineficaces, además de científicamente inválidos.

Frente a este panorama, el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS England) ha lanzado una nueva guía de buenas prácticas para profesionales de la salud mental titulada “Staying safe from suicide”, que abandona el enfoque basado en la predicción del riesgo para adoptar un modelo centrado en la persona, biopsicosocial y centrado en la relación terapéutica. Esta guía, elaborada con la colaboración de más de 120 profesionales, investigadores/as y expertos/as por experiencia vivida, busca cambiar radicalmente la forma en que los/as profesionales abordan la evaluación y gestión del suicidio.

Por qué hace falta un cambio: la ineficacia de la predicción del riesgo

Las herramientas que intentan predecir el riesgo de suicidio mediante escalas y categorías (bajo, medio, alto riesgo) no funcionan. Así lo constatan los autores de esta guía, apoyándose en investigaciones científicas y en informes del Instituto Nacional de Salud y Cuidados (NICE) y del cuerpo forense británico.

Según se indica en la guía, este sistema no solo es ineficaz, sino también perjudicial, ya que genera una falsa sensación de seguridad y puede invisibilizar señales de alarma

Estas herramientas están tan extendidas en muchos servicios de Reino Unido, que han generado una "cultura del checklist", utilizando formularios y listas de verificación que no están validadas y carecen de valor predictivo. De hecho, lejos de facilitar una atención clínica eficaz, tienden a despersonalizar la atención, centrándose en cumplir con el procedimiento en lugar de comprender realmente al paciente. Según se indica en la guía, este sistema no solo es ineficaz, sino también perjudicial, ya que genera una falsa sensación de seguridad y puede invisibilizar señales de alarma.

Hacia una atención biopsicosocial e inclusiva

El documento parte de una premisa esencial: toda atención en salud mental debe enfocarse desde una perspectiva biopsicosocial, reconociendo que los individuos tienen necesidades y fortalezas emocionales, psicológicas, sociales y físicas complejas. Este modelo considera de forma integrada los factores biológicos (por ej., enfermedades crónicas, consumo de sustancias), psicológicos (por ej., desesperanza, baja autoestima, autocrítica…) y sociales(por ej., aislamiento, duelo, problemas económicos, violencia…), que inciden en la conducta suicida, favoreciendo intervenciones más amplias que las puramente médicas, y reforzando la necesidad de contar, para ello, con equipos multidisciplinares.

Esto implica que la seguridad no puede abordarse de manera aislada, sino como parte integral de la atención en salud mental

Esto implica que la seguridad no puede abordarse de manera aislada, sino como parte integral de la atención en salud mental. En este sentido, la guía propone sustituir el enfoque predictivo por un modelo estructurado en tres elementos interconectados:

1. Evaluación de seguridad (explorar)

2. Formulación de la seguridad (mapear)

3. Gestión y planificación de la seguridad (actuar y planificar)

Esta metodología reconoce que la suicidalidad no es estática, sino que puede cambiar rápidamente. Por tanto, propone un abordaje dinámico, relacional y adaptado a las necesidades cambiantes de cada persona.

Evaluación y formulación de la seguridad: comprensión y esperanza

Uno de los pilares fundamentales de la guía es la evaluación de la seguridad. Esta no debe reducirse a un formulario o a preguntas simplistas. En su lugar, debe basarse en conversaciones abiertas y sensibles, en las que se valide emocionalmente a la persona, se escuche con empatía y se indague sobre sus pensamientos y conductas suicidas (pasados y actuales), revisando señales de alerta y factores de riesgo.

Durante este proceso, se fomenta la construcción de la confianza y la esperanza realista: reconocer el dolor emocional y el sentimiento de desesperanza, al tiempo que se identifican pasos posibles hacia el bienestar.

La formulación de la seguridad, por su parte, consiste en construir una comprensión compartida de la situación actual de la persona. Se estructura en torno a las llamados “3-P”:

- Problema actual: ¿Qué dificultades están afectando a la capacidad de mantenerse a salvo?

- Factores precipitantes: ¿Qué circunstancias aumentan el riesgo de suicidio?

- Factores protectores: ¿Qué elementos pueden ayudar a reducir dicho riesgo?

Una formulación más completa puede incluir dos “P” adicionales:

- Factores predisponentes: como antecedentes de trauma o diagnósticos psicológicos no identificados.

- Factores perpetuadores: como adicciones o situaciones que mantienen el malestar.

Todo esto se realiza en un contexto de colaboración terapéutica, incluyendo —cuando es apropiado— a familiares, cuidadores u otras personas de confianza.

Gestión y planificación de la seguridad: intervención y empoderamiento

La gestión de la seguridad abarca tanto acciones inmediatas como la planificación a largo plazo. La guía destaca que un plan de seguridad colaborativo debe ser el corazón del cuidado terapéutico, diseñado de forma individualizada, para ayudar a la persona a afrontar momentos de crisis y evitar futuras situaciones de riesgo.

Las seis etapas del plan de seguridad

Basándose en el modelo de Stanley y Brown, la guía propone una estructura en seis pasos fundamentales:

1. Señales de advertencia: identificar pensamientos, emociones o situaciones que indiquen una posible crisis (por ejemplo, aniversarios, separaciones, aumento de la desesperanza).

2. Estrategias de afrontamiento: técnicas personales que han funcionado anteriormente y podrían volver a ser útiles.

3. Distracción a través de la conexión: actividades o interacciones que desvíen la atención del malestar emocional.

4. Apoyo de personas cercanas: identificar a familiares, cuidadores o personas de confianza que puedan brindar ayuda cuando las estrategias individuales no sean suficientes.

5. Apoyo profesional: incluir contactos de líneas de ayuda, profesionales de salud mental y servicios disponibles, especificando qué tipo de apoyo se necesita.

6. Seguridad del entorno: reducir el acceso a medios letales y abordar factores ambientales desencadenantes, incluyendo los riesgos online.

Este plan debe ser revisado con regularidad y adaptado a las necesidades específicas de cada individuo, considerando posibles ajustes para personas con discapacidades del aprendizaje o condiciones del neurodesarrollo.

Incluir a la familia y respetar la confidencialidad

Para menores o personas con discapacidad, la guía promueve la inclusión activa de familias o cuidadores, siempre con sensibilidad y respeto. Se aclara cuándo puede compartirse información sin consentimiento (riesgo vital, legislación específica, etc.).

El lenguaje importa: cómo hablar (y cómo no) del suicidio

La guía subraya el papel crucial del lenguaje en la prevención del suicidio. El lenguaje configura cómo pensamos y sentimos, y puede ser una herramienta de cuidado o de daño. A continuación, recogemos algunas de las recomendaciones clave recogidas al respecto en el documento:

- Utilizar términos respetuosos evita el estigma, por lo tanto:

-

-

Trata de evitar el uso de expresiones como “cometer suicidio” (asociado a delito), utilizando en su lugar: “morir por suicidio” o “quitarse la vida”.

-

No hablar de “intentos fallidos” o “exitosos”, sino de “intentos suicidas no fatales” o “fatales”.

-

Evitar etiquetas como “riesgo bajo” o “llamadas de atención”.

-

-

Se recomienda emplear preguntas abiertas, en lugar de afirmaciones cerradas que pueden aumentar la culpabilidad:

-

-

Incorrecto: “¿No estarás pensando en hacerte daño, no?”

-

Recomendado: “¿Qué pensamientos sobre el suicidio estás teniendo últimamente?”

-

-

Reflejar el lenguaje de la persona.

-

Hablar con tono compasivo, neutro y claro, también al interactuar con familias o redes de apoyo.

Hablar abiertamente sobre el suicidio no incita a nadie a actuar, sino que puede ofrecer un inmenso alivio al saber que está bien expresar lo que se siente. Esta apertura es especialmente importante en hombres, quienes tienen mayor riesgo de morir por suicidio y enfrentan fuertes barreras sociales para pedir apoyo emocional y buscar ayuda psicológica.

Implementación: acciones locales y nacionales

El cambio que propone esta guía no se logrará solo con recomendaciones. Requiere liderazgo institucional, formación continua, y una profunda transformación cultural. A nivel local, se proponen acciones como:

-

Nombrar líderes ejecutivos responsables de la implementación.

-

Crear estrategias con plazos claros.

-

Involucrar a personas usuarias y a los equipos profesionales.

-

Capacitar a todos los trabajadores en salud mental en los principios de la guía.

-

Eliminar los sistemas que emplean la estratificación de riesgo.

-

Evaluar resultados e integrar los planes de seguridad en los sistemas clínicos electrónicos.

A nivel nacional, se recomienda incorporar esta guía en los estándares profesionales, políticas regulatorias, procesos de inspección y formación sanitaria.

Como afirman las personas con experiencia vivida que han contribuido en este trabajo: "Cada persona merece sentirse vista y acompañada en sus momentos más oscuros, independientemente de su historia o circunstancias"

Compromiso multisectorial y respaldo profesional

La guía ha sido ampliamente respaldada por numerosas instituciones, incluyendo la Sociedad Británica de Psicología (BPS, British Psychological Society), el Colegio Real de Psiquiatras (Royal College of Psychiatrists), la Asociación de Psicoterapeutas Clínicos del Reino Unido, Samaritans, y Rethink Mental Illness, entre otras. Su aplicación trasciende los servicios del NHS, alentando también a profesionales del sector privado y del tercer sector a adoptarla.

Conclusión

De acuerdo con el SNS de Reino Unido, “Staying safe from suicide” supone un paso importante hacia una atención en salud mental más psicológica, emocional, humana y centrada en la persona. Sustituye la «frialdad» de las etiquetas de riesgo por la calidad humana del vínculo terapéutico. Frente a una realidad donde las decisiones pueden ser cuestión de minutos, ofrecer esperanza, escucha y comprensión puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Como afirman las personas con experiencia vivida que han contribuido en este trabajo: "Cada persona merece sentirse vista y acompañada en sus momentos más oscuros, independientemente de su historia o circunstancias".

Para los/as profesionales de la salud mental, esta guía ofrece una referencia imprescindible para transformar la forma en que se escucha, se acompaña y se protege a quienes atraviesan momentos de sufrimiento

A este respecto, la Sociedad Británica de Psicología ha aplaudido la publicación de esta nueva guía, afirmando que «cada suicidio es una tragedia, y detrás de cada estadística se encuentran familias y amigos devastados, por lo que la publicación de esta nueva guía tan necesaria es muy bienvenida», dado que puede contribuir significativamente a la reducción del número de suicidios en Inglaterra, por lo que espera con interés su implementación.

Para los/as profesionales de la salud mental, esta guía ofrece una referencia imprescindible para transformar la forma en que se escucha, se acompaña y se protege a quienes atraviesan momentos de sufrimiento.

Además, muchas de las ideas contenidas en esta guía podrían resultar perfectamente aplicables al contexto español, donde también persisten prácticas basadas en formularios de estratificación del riesgo, a menudo desvinculadas de una comprensión profunda y humana de la experiencia suicida. Incorporar un enfoque biopsicosocial, dinámico y colaborativo, como el que promueve esta guía, permitiría reforzar la calidad de la atención en salud mental, mejorar la relación terapéutica y avanzar en una prevención del suicidio más eficaz, sensible y adaptada a las necesidades reales de las personas.

6. No, las vacunas no son la causa del autismo

En The Conversation de Ignacio López-Goñi.

Una de las razones tiene que ver con la desinformación y la desconfianza hacia la vacunación. Incluso ya se pone en duda uno de los objetivos de la Agenda de Inmunización: conseguir reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de vacuna para 2030.

Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, lleva mucho tiempo criticando las vacunas y ha expresado en varias ocasiones que las inyecciones infantiles causan enfermedades del desarrollo e incluso autismo. Estas afirmaciones han generado un aumento de los movimientos contrarios a las vacunas.

Un estudio reciente sugiere que, a pesar de que los programas de vacunación han prevenido más de 154 millones de muertes infantiles en los últimos cincuenta años, la cobertura vacunal mundial se ha atascado o incluso empeorado. Una de las razones tiene que ver con la desinformación y la desconfianza hacia la vacunación. Incluso ya se pone en duda uno de los objetivos de la Agenda de Inmunización: conseguir reducir a la mitad el número de niños sin ninguna dosis de vacuna para 2030.

Autismo y vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola

El trastorno del espectro autista es un grupo heterogéneo de trastornos del neurodesarrollo caracterizados por alteraciones en la interacción social, déficits en la comunicación verbal y no verbal y patrones restringidos, repetitivos y estereotipados de comportamiento. El término incluye el autismo, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo.

Uno de los grandes problemas es su heterogeneidad clínica; de hecho, puede considerarse un cajón de sastre donde se agrupan numerosos síndromes clínicos, cuyos síntomas suelen aparecer mayoritariamente al año y medio de edad. Las causas se desconocen y existe un intenso debate y mucha investigación al respecto. Influyen varios factores, desde genéticos, neurológicos y bioquímicos hasta ambientales.

La coincidencia en la edad en la que aparecen los síntomas y en la que se administran las vacunas ha hecho que se relacionen ambos hechos sin ningún fundamento científico, en dos escenarios: vinculando el autismo con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR), y con el timerosal y el aluminio, conservantes que se añaden en algunas inmunizaciones

La coincidencia en la edad en la que aparecen los síntomas y en la que se administran las vacunas ha hecho que se relacionen ambos hechos sin ningún fundamento científico, en dos escenarios: vinculando el autismo con la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (SPR), y con el timerosal y el aluminio, conservantes que se añaden en algunas inmunizaciones.

Respecto a la vacuna SPR, la polémica comenzó en 1998 cuando el médico Andrew J. Wakefield sugirió una posible relación entre esa inmunización y el autismo. La noticia se difundió en todos los medios de comunicación, cundió el pánico y se redujeron drásticamente las coberturas vacunales en muchos países.

Sin embargo, se acabó demostrando que Wakefield había cometido fraude científico al falsificar datos: fue probado que algunos niños ya tenían síntomas neurológicos antes de ponerles la vacuna; algunos síntomas aparecieron varios meses después de la vacunación, por lo que no se podía demostrar la relación directa entre ambos hechos; y los pacientes del estudio habían sido reclutados durante una campaña antivacunación. Wakefield fue expulsado del registro de médico de Gran Bretaña.

Posteriormente, se realizaron gran cantidad de estudios con el objetivo de evaluar la seguridad de la vacuna. En ninguno de ellos se ha encontrado nunca una relación con el autismo. Por ejemplo, en 2014 se revisaron más de mil trabajos científicos en los que habían participado cerca de 1,3 millones de niños en Reino Unido, Japón, Polonia, Dinamarca y Estados Unidos. Los resultados sugieren que entre los grupos de niños vacunados el riesgo de autismo sería inferior.

No existe evidencia alguna de relación entre las vacunas y el autismo y otros eventos adversos graves.

Años más tarde, en 2021, se publicó una revisión exhaustiva de más de 56 000 artículos cuyas conclusiones confirmaban lo que ya se había publicado con anterioridad: no existe evidencia alguna de relación entre las vacunas y el autismo y otros eventos adversos graves.

El timerosal y el alumnio de las vacunas

El timerosal (o tiomersal) es un derivado del mercurio de muy baja toxicidad y con gran poder antiséptico y antifúngico. Este compuesto orgánico contiene etilmercurio, empleado como conservante en algunas vacunas para prevenir el crecimiento de microorganismos que las puedan contaminar. También se usa en otros productos médicos como preparaciones de inmunoglobulinas, antígenos para diagnosis de alergias, antisueros y productos nasales y oftálmicos.

No todas las vacunas llevan timerosal. Únicamente las modalidades en formato multidosis contienen dosis muy bajas para asegurar que se conservan de manera adecuada, evitando que crezcan bacterias u hongos.

La preocupación por el mercurio surgió a partir de las intoxicaciones por metilmercurio en el pescado, un compuesto neurotóxico capaz de concentrarse en el organismo y de pasar por la cadena alimentaria. Pero el etilmercurio del timerosal no es lo mismo que el metilmercurio, ya que el primero no se acumula en el organismo y se elimina rápidamente.

Su baja toxicidad se puso en evidencia tras utilizarlo para tratar la meningitis durante una fuerte epidemia ocurrida en Indiana (Estados Unidos) en 1929, cuando todavía no había antibióticos. El timerosal no funcionó como método curativo de la meningitis, pero ya entonces quedó clara su inocuidad en dosis 10 000 veces superior a la que contenían las vacunas. Hay una sólida evidencia de que los niños autistas tienen los mismos niveles de mercurio que los no autistas.

El timerosal no funcionó como método curativo de la meningitis, pero ya entonces quedó clara su inocuidad en dosis 10 000 veces superior a la que contenían las vacunas. Hay una sólida evidencia de que los niños autistas tienen los mismos niveles de mercurio que los no autistas

Respecto al aluminio, ahora se acaba de publicar otro estudio para dilucidar si la exposición acumulada a este compuesto contenido en las vacunas administradas durante los primeros 2 años de vida está asociada con el desarrollo posterior de enfermedades autoinmunes, alérgicas o neurológicas, como el autismo.

Basándose en los datos de todos los niños nacidos vivos en Dinamarca entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2018, los investigadores estudiaron la cantidad total de aluminio recibida a través de las vacunas (difteria, tétanos, tos ferina acelular, polio inactivado, Hib, neumococo) hasta los 2 años e hicieron un seguimiento hasta los 5 años de edad.

Pues bien, no se encontró ninguna asociación entre la exposición acumulada al aluminio por las vacunas en los primeros años de vida y el riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, atópicas/alérgicas o trastornos del neurodesarrollo. Este estudio proporciona una evidencia poblacional sólida y bien controlada para refutar preocupaciones infundadas sobre que las vacunas con aluminio causen autismo u otras enfermedades crónicas.

Las vacunas son los medicamentos más regulados, vigilados y seguros, y constituyen la mejor estrategia para prevenir enfermedades que pueden llegar a ser mortales

En conclusión, existe una extensa y sólida evidencia epidemiológica respecto a la ausencia de relación entre las vacunas, el timerosal, el aluminio y la prevalencia de autismo en la población. Las vacunas son los medicamentos más regulados, vigilados y seguros, y constituyen la mejor estrategia para prevenir enfermedades que pueden llegar a ser mortales.

7. El consumo de cannabis cae un 40% entre los adolescentes españoles en 20 años

Artículo en El País.

En las últimas dos décadas, el consumo de marihuana ha caído un 40% en la población de entre 14 y 18 años en las últimas dos décadas

En el 2004, cuando el cannabis había alcanzado sus niveles máximos de consumo en España entre los adolescentes, el 25% de los alumnos de secundaria decían haberlo tomado en el último mes. Actualmente, el 15% de los jóvenes ha respondido afirmativamente a esa cuestión, según revela la Monografía sobre cannabis 2025: consumo y consecuencias, presentado por el Ministerio de Sanidad. En las últimas dos décadas, el consumo de marihuana ha caído un 40% en la población de entre 14 y 18 años en las últimas dos décadas.

La bajada del consumo, explica el informe, podría estar relacionado con “una transformación en los patrones de conducta y en la percepción del riesgo entre la juventud”. Algunas de las razones señaladas están vinculadas a las campañas de prevención, los cambios en el entorno social y una mayor concienciación sobre los efectos adversos del cannabis.

En términos de consumo diario, por otra parte, el informe revela que ha habido un leve incremento en los últimos años, pero con un rango de prevalencia reducido; es decir, que solo un 2,5% de la población realiza ese consumo cotidiano

Sin embargo, los datos no arrojan los mismos resultados para la población de entre 15 a 64 años, donde los indicadores están prácticamente igual: uno de cada diez dice haber consumido cannabis en los últimos 30 días. En términos de consumo diario, por otra parte, el informe revela que ha habido un leve incremento en los últimos años, pero con un rango de prevalencia reducido; es decir, que solo un 2,5% de la población realiza ese consumo cotidiano.

El impacto sanitario y social del cannabis está en el centro del análisis. Solo por detrás de la cocaína, la marihuana es la segunda droga responsable de admisiones a tratamientos por adicción, representando un 27,4% de los casos en toda la población. En el caso de los menores de 18 años, es la causa por la que el 93,5% comienzan un tratamiento por dependencia a sustancias ilegales

Si se observan los episodios de urgencias hospitalarias relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas no terapéuticas, la presencia de la marihuana es incluso superior a la de la cocaína. El 46,2 % de los casos han estado relacionados al consumo de esta.

Los autores no descartan que exista una relación entre el descenso del consumo de cannabis y el incremento de otras sustancias psicoactivas o, incluso, de productos percibidos como menos nocivos

Los autores no descartan que exista una relación entre el descenso del consumo de cannabis y el incremento de otras sustancias psicoactivas o, incluso, de productos percibidos como menos nocivos. Estos factores socioculturales “podrían estar reconfigurando las tendencias de consumo en este grupo de edad”, aseguran en el comunicado.

Para seguir haciendo frente al consumo y a las consecuencias derivadas del mismo, el informe expone la necesidad de una “respuesta integral e intersectorial”. En general, la vigilancia epidemiológica, la prevención basada en evidencia, y el refuerzo de las políticas públicas en salud y educación son los tres ejes principales de acción planteados en el informe de Sanidad.

Aunque los datos con respecto al consumo son positivos con respecto al consumo, no puede decirse lo mismo de la evolución de la droga que circula por España

Aunque los datos con respecto al consumo son positivos con respecto al consumo, no puede decirse lo mismo de la evolución de la droga que circula por España.

El estudio también concluye que el cannabis que se consume presenta concentraciones más altas de tetrahidrocannabinol ―el principal compuesto psicoactivo de la droga, conocido como THC―. Así, en las muestras analizadas ha alcanzado un 29% en hachís y un 12,6% en la hierba, cifras “muy superiores” a las registradas hace dos décadas, según la investigación.

Ese aumento de la concentración de THC implica mayor riesgo de trastornos mentales, dependencia o problemas cardiovasculares. Además, el estudio destaca que a mayor concentración de THC, mayor prevalencia e intensidad de estos efectos dañinos

Ese aumento de la concentración de THC implica mayor riesgo de trastornos mentales, dependencia o problemas cardiovasculares. Además, el estudio destaca que a mayor concentración de THC, mayor prevalencia e intensidad de estos efectos dañinos.

El informe también destaca la presencia de nuevas modalidades de consumo como comestibles o líquidos para vapear (e-líquidos). Del mismo modo, se ha registrado la aparición de cannabinoides sintéticos —principalmente papel impregnado, golosinas, snacks—, que por su velocidad de aparición, facilidad de acceso y diversidad química consiguen eludir la regulación o una evaluación de riesgos asociados efectiva. “Cuando un cannabinoide sintético es, o está a punto de ser controlado legalmente, los fabricantes tienen una o varias sustancias de sustitución preparadas para la venta”, subraya el estudio.

8. Pilar Pinilla, presidenta AES: "La economía de la salud debería ser central en la toma de decisiones políticas"

Pilar Pinilla asume la presidencia de AES con el reto de reforzar su papel como agente clave en decisiones sanitarias y fomentar la colaboración internacional.

Pilar Pinilla ha llegado a la presidencia de la Asociación de Economía de la Salud (AES) en un momento clave para el sistema sanitario, con nuevos marcos normativos en marcha y un creciente interés por aplicar criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad en la toma de decisiones

Pilar Pinilla ha llegado a la presidencia de la Asociación de Economía de la Salud (AES) en un momento clave para el sistema sanitario, con nuevos marcos normativos en marcha y un creciente interés por aplicar criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad en la toma de decisiones.

Con una trayectoria consolidada en el ámbito académico e investigador, y experiencia internacional en el NICE británico -es directora asociada de NICE International-, la nueva presidenta apuesta por reforzar el papel de AES como agente de referencia para instituciones públicas y privadas, promover colaboraciones internacionales y consolidar la multidisciplinariedad como seña de identidad.

-Lo primero, enhorabuena por el nombramiento. Seguro que lo asume con ilusión, aunque también con un poco de vértigo, ¿no?

-Siempre impone un poco, pero sobre todo es mucha ilusión. Cojo el testigo con entusiasmo y también con respeto. Es una gran responsabilidad, pero también un reto, y eso es lo bonito. Además, AES cumple este año 40 años, y el próximo celebramos las 45 Jornadas de Economía de la Salud. Es un momento muy especial. Desde su origen, AES ha sido fiel a su misión de fomentar el conocimiento y promover el debate en economía y salud, y eso es precisamente lo que queremos seguir haciendo.

-¿Qué objetivos se marca al frente de la asociación?

Este plan tiene tres líneas prioritarias: la primera, fortalecer la influencia de AES en la agenda sanitaria española; queremos seguir siendo un referente para los decisores políticos. Un ejemplo fue nuestra participación en la consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre evaluación de tecnologías sanitarias

-Lo primero es continuar la implementación del plan estratégico que iniciamos en 2022 y que llega hasta 2027. Yo ya estaba en la Junta Directiva cuando lo lanzamos, y llevo más de 15 años como socia de AES.

Este plan tiene tres líneas prioritarias: la primera, fortalecer la influencia de AES en la agenda sanitaria española; queremos seguir siendo un referente para los decisores políticos. Un ejemplo fue nuestra participación en la consulta pública del proyecto de Real Decreto sobre evaluación de tecnologías sanitarias.

-¿Y las otras dos líneas?

-La segunda es consolidar y ampliar las colaboraciones con instituciones nacionales e internacionales alineadas con nuestros valores. Hemos colaborado recientemente con la Organización Médica Colegial y trabajamos con asociaciones internacionales de economía de la salud, incluyendo América Latina. Porque los retos de nuestro sistema son similares a los que enfrentan otros países, y es clave compartir soluciones.

La tercera línea es impulsar la multidisciplinariedad. La economía de la salud no es solo cosa de economistas: participan médicos, gestores, sociólogos… Las jornadas anuales de AES reflejan esa diversidad, con temas que van desde la digitalización y la gestión sanitaria hasta el cambio climático o los conflictos bélicos.

-¿Cree que la economía de la salud está lo suficientemente integrada en las decisiones políticas sanitarias?

Nuestros socios han estudiado y propuesto reformas clave: desde el copago farmacéutico hasta la gestión de listas de espera o la evaluación económica de tecnologías. Es una disciplina que debería ser central en la toma de decisiones políticas