Crónicas Sanitarias: La lluvia afecta al ánimo; vacuna del herpes zóster contra demencias; decálogo para informar sobre suicidio; el médico que entrevista a pacientes terminales para ayudarles a morir; la crisis de la vivienda y salud,@AntelmPujol y más

1. Al mal tiempo, mala cara. Así afecta la lluvia al estado de ánimo

Un artículo de Enrique Alpañés en El País.

Al mal tiempo no todo el mundo le puede poner buena cara. Aproximadamente una de cada 20 personas desarrolla ante una meteorología adversa prolongada un trastorno afectivo estacional, o TAE. Este es un tipo de depresión que suele aparecer en otoño e invierno. Los síntomas son leves y familiares: aumento del apetito y ansia de hidratos de carbono, ganas de dormir más horas, dificultad para levantarse por la mañana y sensación de agotamiento en el trabajo. Así que si estos días te cuesta comportarte como un adulto funcional, recuerda: no eres tú, es la lluvia.

El mal tiempo nos afecta anímicamente, pero esta influencia no tiene por qué ser grave ni tener consecuencias clínicas. Un estudio realizado en Suiza entre 2014 y 2024, cruzó las precipitaciones con los ingresos hospitalarios por trastornos mentales. No se encontró una relación clara entre ambos fenómenos

El mal tiempo nos afecta anímicamente, pero esta influencia no tiene por qué ser grave ni tener consecuencias clínicas. Un estudio realizado en Suiza entre 2014 y 2024, cruzó las precipitaciones con los ingresos hospitalarios por trastornos mentales. No se encontró una relación clara entre ambos fenómenos.

El mal tiempo deprime, pero no tanto, así que puede que el lugar para tomar el pulso no sean los hospitales, sino las redes sociales, allí donde la gente va a desahogarse cuando está enfadada o triste. Es lo que hizo un equipo interdisciplinar en 2014, que cogió miles de mensajes lanzados en Twitter y los correlacionó con el tiempo que hacía cuando y donde se escribieron. Los resultados confirmaron las hipótesis preexistentes. Se estableció una relación evidente entre nieve y estados depresivos. La influencia de otros factores meteorológicos fue menos clara, pero se comprobó que una temperatura media más alta tiende a aliviar la depresión y las precipitaciones pueden agravarla. Esto era así hasta cierto punto, pues un exceso de calor se asoció con una mayor expresión de la ira.

En psicología se cree que el tiempo influye de algún modo en el estado de ánimo de las personas, pero desde hace décadas se debate cómo se correlacionan exactamente. Algunos fenómenos, como el calor extremo, han demostrado tener un efecto claro en nuestro comportamiento, con un aumento de los suicidios y las agresiones durante las olas de calor. Sin embargo, el efecto de la lluvia prolongada y el mal tiempo es menos evidente y solo en los últimos años se le ha empezado a prestar atención.

"Una menor exposición al sol se asocia con niveles más altos de estrés psicosocial, lo que puede afectar negativamente la salud y el bienestar general”, explica Dominic Royé, investigador en biometeorología y la geografía de salud del CSIC

“Una menor exposición al sol se asocia con niveles más altos de estrés psicosocial, lo que puede afectar negativamente la salud y el bienestar general”, explica Dominic Royé, investigador en biometeorología y la geografía de salud del CSIC. La luz ayuda a regular el ritmo circadiano, esencial para mantener un ciclo de sueño-vigilia saludable y “la alteración de este ritmo puede provocar trastornos del sueño y afectar la salud mental general”.

La falta de luz solar también disminuye la producción de serotonina, un neurotransmisor relacionado con la felicidad y el bienestar. Con menos luz, por el contrario, el cuerpo tiende a producir más melatonina, una hormona que regula el sueño. Además, menos horas de luz y una mayor pluviosidad reducen la actividad social de la gente, hacen que se recluya en casa, y esto tiene un efecto evidente en el estado de ánimo.

Un análisis del Instituto de Virginia para la Genética Psiquiátrica y del Comportamiento relacionó el tiempo al aire libre y el clima soleado con un “mejor estado de ánimo, mejor memoria y un estilo cognitivo más amplio”

Royé concede que “en términos psicológicos, el tiempo puede influir en el estado de ánimo”, pero matiza que esto es algo subjetivo, “y varía significativamente de un individuo a otro”. El trastorno afectivo estacional no afecta a todos por igual: es más frecuente en mujeres, entre quienes viven en lugares donde hay menos horas de luz en invierno y en personas con depresión previa o trastorno bipolar. La buena noticia es que es pasajero por definición.

Un análisis del Instituto de Virginia para la Genética Psiquiátrica y del Comportamiento relacionó el tiempo al aire libre y el clima soleado con un “mejor estado de ánimo, mejor memoria y un estilo cognitivo más amplio”. Estos efectos eran evidentes, sobre todo, al llegar la primavera y se iban difuminando con el paso de las semanas. El motivo es que las personas se habían visto privadas de los efectos positivos del tiempo soleado durante el invierno. Es decir, que la lluvia presente mejora los efectos del sol futuro.

2. Un revelador estudio con ancianos muestra el efecto protector de la vacuna del herpes zóster contra las demencias

Leído en ElDiario.es escrito por Antonio Martinez Ron.

Una larga lista de trabajos científicos sugieren desde hace años la conexión entre el virus del herpes y el desarrollo de diferentes tipos de demencia, incluido el alzhéimer

El trabajo permite identificar de forma muy clara el efecto sobre los vacunados y muestra un 20% menos de probabilidad de desarrollar demencia en los siguientes años.

Una larga lista de trabajos científicos sugieren desde hace años la conexión entre el virus del herpes y el desarrollo de diferentes tipos de demencia, incluido el alzhéimer. Esta relación se apoya en algunos estudios poblacionales que muestran un efecto protector de la vacuna del herpes zóster frente a las demencias, con el inconveniente de que presentan un posible sesgo: las personas que se vacunan tienen hábitos más saludables que quienes no lo hacen, lo que podría explicar la menor incidencia.

Un trabajo liderado por Pascal Geldsetzer, de la Universidad de Stanford, y publicado en la revista Nature, ha aprovechado una inusual política de salud pública en Gales (Reino Unido) que permite sortear ese posible sesgo y muestra resultados más fiables. Allí, un programa de vacunación que comenzó en 2013 convocó a cualquier persona que tuviera 79 años y dejó fuera a quienes tenían 80 años o más, creando dos poblaciones muy similares que permitían una mejor comparación.

Al comparar a las personas que cumplieron 80 años justo antes del 1 de septiembre de 2013 con las que los cumplieron justo después, los investigadores pudieron aislar el efecto de ser elegibles para la vacuna

Las circunstancias, bien documentadas en los registros sanitarios del país, eran lo más parecido a un ensayo controlado aleatorio que se podría conseguir sin realizar uno, según Geldsetzer. Al comparar a las personas que cumplieron 80 años justo antes del 1 de septiembre de 2013 con las que los cumplieron justo después, los investigadores pudieron aislar el efecto de ser elegibles para la vacuna.

Los investigadores analizaron los historiales médicos de más de 280.000 adultos mayores de entre 71 y 88 años que no padecían demencia al inicio del programa de vacunación. Y descubrieron que quienes recibieron la vacuna contra el herpes zóster tuvieron un 20% menos de probabilidad de desarrollar demencia en los siguientes siete años que quienes no la recibieron.

"Quienes recibieron la vacuna contra el herpes zóster tuvieron un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia que quienes no se vacunaron. “Fue un hallazgo realmente sorprendente”

En concreto, para 2020, uno de cada ocho adultos mayores, que para entonces tenían entre 86 y 87 años, había recibido un diagnóstico de demencia. Sin embargo, quienes recibieron la vacuna contra el herpes zóster tuvieron un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia que quienes no se vacunaron. “Fue un hallazgo realmente sorprendente”, dice Geldsetzer. “Esta enorme señal protectora estaba presente, independientemente de cómo se analizaran los datos”.

Si se toma al azar a mil personas nacidas en una semana y a mil personas nacidas al azar una semana después, no debería haber ninguna diferencia en promedio entre ellas, señalan los autores del trabajo. “Son similares entre sí, salvo por esta pequeña diferencia de edad”, apunta Geldsetzer. “Lo que hace que el estudio sea tan potente es que es esencialmente como un ensayo aleatorio con un grupo de control (aquellos que son demasiado mayores para ser elegibles para la vacuna) y un grupo de intervención (aquellos que son lo suficientemente jóvenes para ser elegibles)”.

El herpes zóster, una infección viral que produce una erupción cutánea dolorosa, es causado por el mismo virus que causa la varicela: la varicela-zóster. Tras contraer la varicela, generalmente en la infancia, el virus permanece latente en las células nerviosas de por vida. En personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados, el virus latente puede reactivarse y causar herpes zóster.

Infección de por vida

El herpes zóster, una infección viral que produce una erupción cutánea dolorosa, es causado por el mismo virus que causa la varicela: la varicela-zóster. Tras contraer la varicela, generalmente en la infancia, el virus permanece latente en las células nerviosas de por vida. En personas mayores o con sistemas inmunitarios debilitados, el virus latente puede reactivarse y causar herpes zóster.

La demencia afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo, con un estimado de 10 millones de casos nuevos cada año. Décadas de investigación sobre la demencia se han centrado principalmente en la acumulación de placas y ovillos en el cerebro de las personas con alzhéimer, la forma más común de demencia. Sin embargo, ante la falta de avances en la prevención o el tratamiento, algunos investigadores están explorando otras vías, incluyendo el papel de ciertas infecciones virales.

Más respuesta en las mujeres

En un hallazgo adicional, el estudio mostró que la protección contra la demencia era mucho más pronunciada en mujeres que en hombres. Esto podría deberse a diferencias de género en la respuesta inmunitaria o en la forma en que se desarrolla la demencia, afirma Geldsetzer. Por ejemplo, las mujeres, en promedio, presentan una mayor respuesta de anticuerpos a la vacunación, y el herpes zóster es más común en mujeres que en hombres.

También se desconoce si una versión más nueva de la vacuna, que contiene sólo ciertas proteínas del virus y es más eficaz para prevenir el herpes zóster, puede tener un impacto similar o incluso mayor sobre la demencia

Todavía se desconoce si la vacuna protege contra la demencia estimulando el sistema inmunológico en general, reduciendo específicamente las reactivaciones del virus o mediante algún otro mecanismo. También se desconoce si una versión más nueva de la vacuna, que contiene sólo ciertas proteínas del virus y es más eficaz para prevenir el herpes zóster, puede tener un impacto similar o incluso mayor sobre la demencia.

Geldsetzer espera que los nuevos hallazgos inspiren más financiación para esta línea de investigación. Él y su equipo se han centrado en un ensayo clínico controlado aleatorizado de gran tamaño, que proporcionaría la prueba más sólida de causa y efecto. Los participantes serían asignados aleatoriamente para recibir la vacuna viva atenuada o una inyección de placebo. “Sería un ensayo muy simple y pragmático porque tenemos una intervención única que sabemos que es segura”, defiende.

Una relación causal

Alberto Rábano, neuropatólogo de la Fundación CIEN, cree que el estudio es impecable y los resultados, impresionantes. En general, destaca que el trabajo corrobora datos previos sobre la asociación entre el virus herpes zóster y la demencia. “Lo más relevante es que encuentran una relación causal, es decir, que las personas que han tenido más episodios de herpes zóster tienen más riesgo de desarrollar demencia dentro de todos esos grupos que analizan”, asegura.

“En España la vacunación frente al herpes zóster es de reciente incorporación con lo que todavía no se puede valorar el impacto que tiene sobre la salud de las personas vacunadas”, indica Josefa Masa Calles, especialista del Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII)

Sobre los posibles mecanismos, a Rábano le parece relevante que encuentren un efecto inmunomediado independiente del virus, que tiene que ver con la vacunación y es claramente mayor en las mujeres. “Y, sobre todo, que este 20% de efecto es mucho mayor de lo que ahora mismo se puede esperar de las terapias contra el alzhéimer, así que me parece que va a tener un impacto importante en la prevención de la demencia, que es algo que debe ir siempre por delante”.

“En España la vacunación frente al herpes zóster es de reciente incorporación con lo que todavía no se puede valorar el impacto que tiene sobre la salud de las personas vacunadas”, indica Josefa Masa Calles, especialista del Centro Nacional de Epidemiología (ISCIII). “El artículo presenta un estudio en poblaciones en las que se introdujo la vacuna hace más tiempo y ya pueden valorar algún impacto”.

María Jesús Bullido, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que ha indagado en el papel del virus del herpes simple 1 en el alzhéimer, cree que este estudio proporciona una evidencia mayor que los trabajos previos de que la asociación entre la infección y la demencia es cierta. “Los datos recogidos permiten a los autores sugerir que los mecanismos implicados en esta asociación pueden ser tanto efecto directo del virus como derivados de la respuesta inmune al mismo. Aclarar cuál de estos efectos es más importante, o si ambos lo son y actúan en conjunto, requiere trabajo experimental”, señala.

El trabajo de su equipo, que es puramente experimental en modelos de células humanas, demuestra que el herpes simple 1 es capaz de inducir alteraciones en las neuronas similares a las que se encuentran en las de pacientes con alzhéimer, es decir, de inducir neurodegeneración in vitro. “También hay evidencias de varios grupos de investigación de que el sistema inmune participa en el proceso”, asegura. “En nuestro laboratorio estamos ahora mismo desarrollando modelos celulares complejos que esperamos nos permitan indagar más profundamente en los efectos del virus no solo sobre las neuronas, sino también sobre las células mediadoras de la respuesta inmune en el cerebro”.

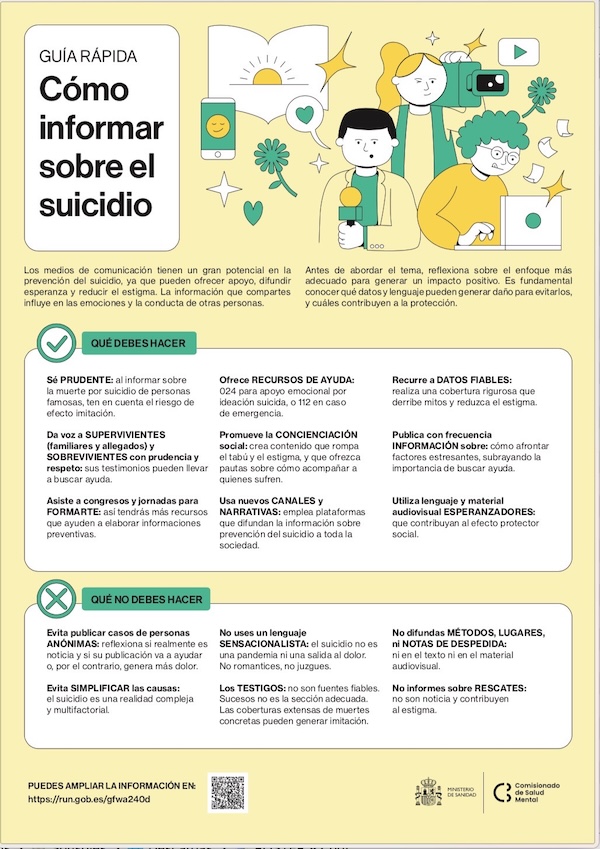

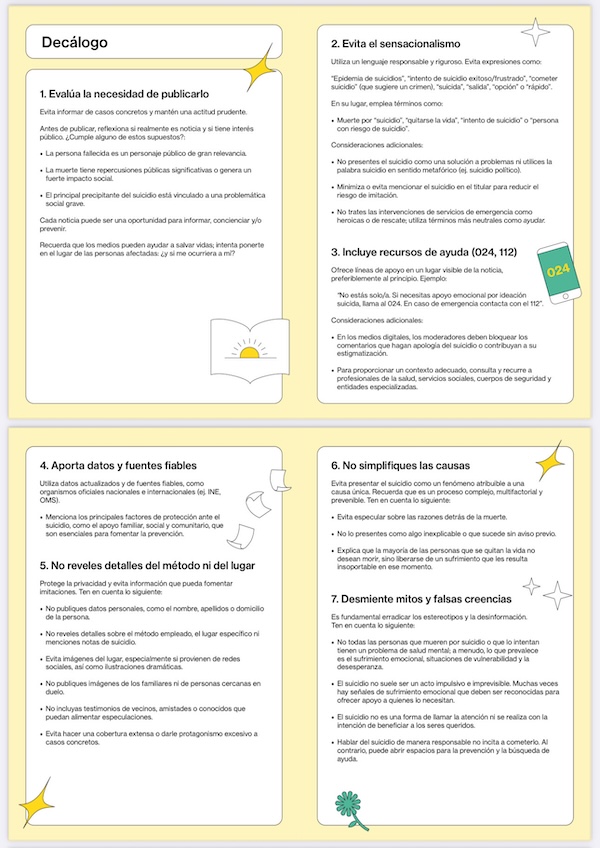

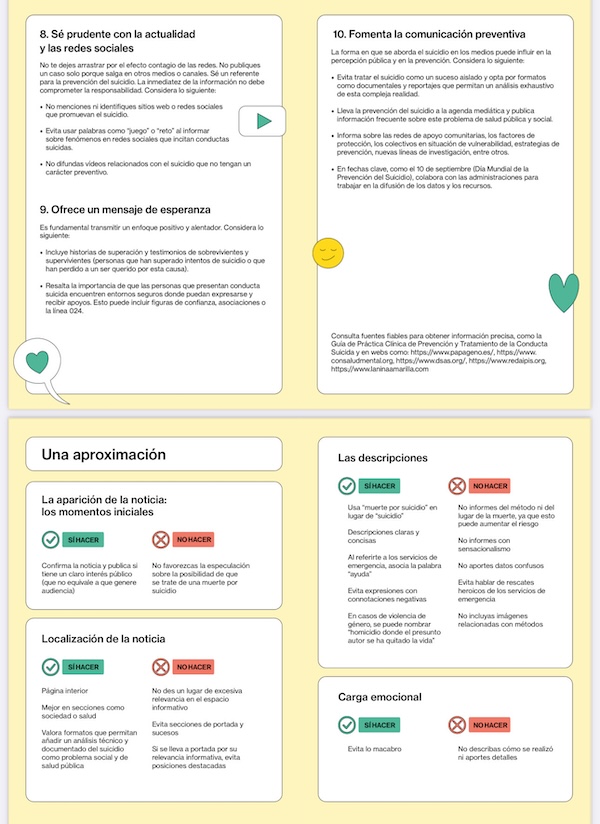

3. Un nuevo decálogo para informar sobre suicidio sin generar daño y ofrecer esperanza

El Comisionado de Salud Mental organizó las primeras jornadas de formación para periodistas sobre prevención de suicidio en las que se presentó un decálogo actualizado para informar sin generar daño y ofrecer esperanza. Éstas son las principales pautas:

1. Evalúa la necesidad de publicar el caso

2. Evita el sensacionalismo

3. Incluye recursos de ayuda (024, 112)

4. Aporta datos y fuentes fiables

5. No reveles detalles del método ni del lugar

6. No simplifiques las causas

7. Desmiente mitos y falsas creencias

8. Sé prudente con la actualidad y las redes

9. Ofrece un mensaje de esperanza

10. Fomenta la comunicación preventiva

4. La "terapia de la dignidad": el médico que entrevista a pacientes terminales para ayudarles a morir

El facultativo lleva 30 años ejerciendo como consultor de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Virgen Macarena, el único centro en Andalucía que tiene un Equipo de Soporte Hospitalario especializado en pacientes que afrontan la última etapa de sus vidas.

Artículo en EPE de Rocío Soler Coll.

Su definición sobre el sufrimiento regresa muchas veces el doctor Jaime Boceta, consultor de Cuidados Paliativos de la Unidad de Soporte Hospitalario del Hospital Virgen Macarena, cada vez que trata el dolor físico y psicológico de quien afronta la última etapa de su vida

"No sufren los cuerpos, sufren las personas", decía el doctor estadounidense Eric Cassell en una publicación en la revista The New England Journal of Medicine en el año 1982. A su definición sobre el sufrimiento regresa muchas veces el doctor Jaime Boceta, consultor de Cuidados Paliativos de la Unidad de Soporte Hospitalario del Hospital Virgen Macarena, cada vez que trata el dolor físico y psicológico de quien afronta la última etapa de su vida. Su principal certeza tras 30 años de experiencia es que "a día de hoy nadie tiene por qué morir con síntomas que generen sufrimiento intenso" y lejos queda la imagen de fallecer con inquietud, agitación, dolor físico o ahogamiento. Los cuidados paliativos, dice el doctor, no es atender a una persona que está a punto de morirse a costa de su sufrimiento, sino aliviarlo y ayudar a “llenar de vida lo que quede de vida”.

Este especialista y referente en cuidados paliativos lleva desde el 95 ejerciendo en el Hospital Virgen Macarena. Su primer contrato al dejar la facultad de Medicina fue en Hospitalización Domiciliaria, donde pudo aprender sobre su interés en aquel momento: el VIH. Al poco tiempo, un accidente laboral cuando volvía en moto de una consulta médica lo dejó en la cama varios meses. Como consecuencia de este suceso trascendental en su vida, Boceta lleva 21 años siendo un paciente de dolor crónico. "Tengo una amputación en la pierna y un arrancamiento del plexo braquial derecho, mi brazo derecho no funciona bien y me provoca crisis de dolor muy intensas", comenta el doctor, que a lo largo del encuentro se masajea delicadamente el brazo afectado para aliviar el dolor.

"Tengo una amputación en la pierna y un arrancamiento del plexo braquial derecho, mi brazo derecho no funciona bien y me provoca crisis de dolor muy intensas", comenta el doctor, que a lo largo del encuentro se masajea delicadamente el brazo afectado para aliviar el dolor

Hoy, mientras que la Unidad de Cuidados Paliativos del servicio de Medicina Interna se gestiona desde el Hospital de San Lázaro, és el es único consultor de cuidados paliativos del Hospital Macarena, el único que tiene este tipo de equipo de soporte que permite consultar a otros servicios. "En otros países y en otras comunidades hay muchos, pero en Andalucía, este es el único hospital que tiene este tipo de equipo", destaca el doctor o "sufrimentólogo", como él se autodefine.

En Andalucía, la mayoría de unidades de paliativos están adheridas a otros servicios, en el caso del Macarena es el de Medicina Interna (Con excepción de la de Córdoba, que es una unidad independiente). En el Hospital de Día Médico del Hospital de San Lázaro, centro adscrito al área hospitalaria Virgen Macarena, de los 11.000 pacientes que consulta al año, unos 4.000 son de cuidados paliativos, sobre todo pacientes paliativos no oncológicos, según el doctor Boceta. Además, el San Lázaro cuenta con una sala de cuidados paliativos con 15 camas por las que pasan unos 400 pacientes al año y, en este caso, el doctor afirma que son prácticamente todos oncológicos. Los pacientes que ingresan allí, el 40% mueren en el centro y el 60% regresan a su casa, pudiendo más tarde volver a ingresar.

En sus hogares, los pacientes están atendidos por los equipos de Atención Primaria, y cuando tienen una especial complejidad, se derivan a los tres equipos de soporte con los que cuenta el hospital. Estos equipos reciben a unos 1.000 pacientes al año, alrededor de 350 de alta complejidad por cada equipo de soporte.

"Son pacientes con la enfermedad muy avanzada y con fuertes síntomas descontrolados", dice. Es decir, entre aquellos pacientes que no reciben un diagnóstico favorable, los suyos son aquellos que tienen un cuadro clínico más agudo. "La frase de "aquí ya no hay nada que hacer" es la mentira más gorda del mundo, porque por muy mala que sea la situación del paciente, siempre hay algo que se puede hacer para aliviar el dolor", subraya sobre el principal objetivo de su trabajo

Su trabajo diario es con aquellos pacientes de alta complejidad que reciben tratamiento en el Servicio de Oncología, Medicina Interna, Neurología o Cirugía, entre otros. "Son pacientes con la enfermedad muy avanzada y con fuertes síntomas descontrolados", dice. Es decir, entre aquellos pacientes que no reciben un diagnóstico favorable, los suyos son aquellos que tienen un cuadro clínico más agudo. "La frase de "aquí ya no hay nada que hacer" es la mentira más gorda del mundo, porque por muy mala que sea la situación del paciente, siempre hay algo que se puede hacer para aliviar el dolor", subraya sobre el principal objetivo de su trabajo.

Del total de pacientes que visita en un año y de acuerdo con los datos compartidos por el doctor, un tercio regresan a su casa para seguir con los cuidados paliativos en el domicilio, otro tercio se reubica en la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital de San Lázaro y el tercio restante fallece en el Macarena, cuidados por el servicio que lo atendía y con el apoyo de él y su equipo.

Paliativos: desconocimiento y estigma

Según el doctor, el desconocimiento en torno a la función de los cuidados paliativos es "muy grande" porque en Andalucía "no hay poca predisposición a hablar sobre la muerte, es un tabú" e, insiste, "si no se habla de la muerte no se habla de paliativos". "Fíjate si afecta, que yo cuando me presento a alguien digo que soy el médico del equipo de Soporte de Medicina Interna y no nombro la palabra "paliativo" hasta la segunda o tercera visita".

La ignorancia que gira en torno a los paliativos está también presente en la eutanasia, sostiene el doctor. "Creo que para que sea una elección libre, el paciente tiene que saber que puede optar a unos cuidados paliativos especializados", afirma Boceta, que se declara objetor de conciencia. Desde que se aprobara la Ley de la Eutanasia asegura que ha ha habido numeroso pacientes que han verbalizado querer la eutanasia y han sido remitidos a su equipo. La ley afirma que se les debe informar de las alternativas, incluidos los cuidados paliativos. Tras varias semanas recibiendo un tratamiento paliativo, algunos no continuaban con la petición de eutanasia porque optaban por seguir con los cuidados al ver que su dolor disminuía. "Hay gente que no quiere morir, pero tampoco quiere vivir con ese dolor insoportable", afirma.

"Nos dedicamos a llenar la vida de vida"

"Hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudar a una persona que está cerca de morir", dice el doctor. Además de aliviar su dolor físico con terapias y tratamientos especializados, también se refiere a las conversaciones con el paciente y sus familiares. "Un día te vas a morir, pero los demás días vas a vivir, por lo que hay que hablar de eso. Nosotros nos dedicamos en paliativos a llenar la vida de vida", insiste el facultativo.

El entorno del paciente, el legado que deja a sus familiares y la reconciliación con seres queridos son factores clave para mejorar el bienestar psicológico de los pacientes

El entorno del paciente, el legado que deja a sus familiares y la reconciliación con seres queridos son factores clave para mejorar el bienestar psicológico de los pacientes. "He visto cómo el poder del perdón tiene un poder sanador, nadie quiere irse dejando cosas en el tintero". Junto a la psicóloga de su equipo,utilizan un sistema para que los pacientes puedan dejar un legado. "Se llama 'terapia de la dignidad', que consiste en entrevistar A los pacientes para escribir un texto en el que quede reflejado el legado que les gustaría dejar a sus seres queridos", explica. Ejemplos como este son las "pequeñas mejorías", dice el doctor, que juntas suman un cambio muy notable en el final de la vida de una persona.

5. El futuro del cáncer de mama: radioterapia sin bisturí en pacientes con respuesta completa

El estudio publicado en JAMA Oncology abre la puerta a tratamientos menos invasivos en cáncer de mama precoz y localizado.

Un nuevo estudio publicado en la revista 'JAMA Oncology' plantea una posibilidad revolucionaria en el tratamiento del cáncer de mama: evitar la cirugía en determinadas pacientes seleccionadas, sin comprometer los resultados oncológicos

Un nuevo estudio publicado en la revista JAMA Oncology plantea una posibilidad revolucionaria en el tratamiento del cáncer de mama: evitar la cirugía en determinadas pacientes seleccionadas, sin comprometer los resultados oncológicos. El trabajo, liderado por Henry Kuerer y su equipo del MD Anderson Cancer Center (Houston, EE.UU.), sugiere que en mujeres con una respuesta patológica completa tras tratamiento neoadyuvante, podría ser suficiente con radioterapia y seguimiento clínico riguroso.

La cirugía ha sido, durante más de un siglo, la piedra angular en el tratamiento del cáncer de mama invasivo. Sin embargo, los avances en diagnóstico por imagen y terapias sistémicas han permitido alcanzar tasas de respuesta patológica completa (pCR) cercanas al 60% en pacientes con tumores triple negativos o ERBB2-positivos. En este ensayo clínico de fase 2, no aleatorizado, 50 mujeres mayores de 40 años recibieron tratamiento sistémico estándar y fueron evaluadas mediante biopsia por vacío asistido por imagen (VAB). Si no se detectaban células tumorales residuales, se omitía la cirugía mamaria y se aplicaba únicamente radioterapia.

Resultados prometedores

“Estos resultados sugieren que, en pacientes cuidadosamente seleccionadas, la omisión de la cirugía puede ser una opción segura”, declaró Kuerer. “Se trata del primer ensayo clínico que informa resultados a cinco años en esta línea de desescalada quirúrgica

De las 50 pacientes incluidas, 31 alcanzaron una pCR en la biopsia post-tratamiento. Tras una mediana de seguimiento de 55,4 meses, ninguna de ellas presentó recurrencia del tumor en la mama tratada. Además, tanto la supervivencia libre de enfermedad como la supervivencia global fueron del 100% en este grupo. “Estos resultados sugieren que, en pacientes cuidadosamente seleccionadas, la omisión de la cirugía puede ser una opción segura”, declaró Kuerer. “Se trata del primer ensayo clínico que informa resultados a cinco años en esta línea de desescalada quirúrgica”.

Además de los resultados oncológicos, las pacientes valoraron positivamente su experiencia. Las escalas de calidad de vida mostraron una mejora significativa a lo largo del tiempo, y el arrepentimiento por la decisión de evitar la cirugía fue muy bajo. A los cinco años, la puntuación media en la Escala de Arrepentimiento Decisional fue de solo 2,5 sobre 100. El estudio también evaluó la percepción cosmética y la funcionalidad de la mama tratada, observando una leve asimetría progresiva atribuida a los efectos de la radioterapia, pero sin diferencias significativas en dolor, edema o funcionalidad.

Perspectivas de futuro

A pesar de sus resultados alentadores, el ensayo tiene limitaciones importantes: su tamaño muestral es reducido, no incluye un grupo control y está centrado únicamente en dos subtipos tumorales. Además, se necesita un seguimiento más prolongado, especialmente en tumores hormonodependientes, que pueden presentar recurrencias tardías. El equipo también exploró el uso de biomarcadores como el ADN tumoral circulante (ctDNA) y las células tumorales circulantes (CTC), pero no encontró asociaciones claras con la recurrencia, probablemente por la baja tasa de eventos. Sin embargo, estos indicadores podrían jugar un papel relevante en futuros estudios para seleccionar mejor a las pacientes candidatas.

La desescalada terapéutica no es nueva en oncología mamaria: se ha pasado de la mastectomía radical a la cirugía conservadora, del vaciamiento axilar a la biopsia selectiva del ganglio centinela. Este ensayo añade una nueva pieza al puzzle: ¿podremos evitar también la cirugía de la mama?

La desescalada terapéutica no es nueva en oncología mamaria: se ha pasado de la mastectomía radical a la cirugía conservadora, del vaciamiento axilar a la biopsia selectiva del ganglio centinela. Este ensayo añade una nueva pieza al puzzle: ¿podremos evitar también la cirugía de la mama? Mientras tanto, ensayos adicionales como el OPTIMIST, actualmente en marcha en Corea del Sur, buscarán replicar estos hallazgos en una muestra más amplia y diversa. Hasta entonces, la cirugía continúa siendo el estándar, pero la puerta a una nueva estrategia terapéutica ya está entreabierta.

6. La crisis de la vivienda entra en los ambulatorios: No son trastornos de ansiedad, son problemas con la casa

Lo escribe Clara Blanchar en El País.

Primero fueron los maestros: alertaron del impacto que la crisis de vivienda tiene en sus alumnos, por extensión, en las escuelas. Ahora se suman los sanitarios: médicos, enfermeras e incluso personal administrativo denuncian que la emergencia habitacional ha entrado en los ambulatorios y relatan el empeoramiento de la salud física y mental de quienes tienen problemas de vivienda. Y no solo en los centros de salud de los barrios más vulnerables, sino que se extiende, mientras ven cómo sus propios pacientes son expulsados a barrios más periféricos. La alerta la lanzó este martes en Barcelona el colectivo Capçalera, que agrupa a personal sanitario de la atención primaria.

“Los problemas de vivienda se traducen en un deterioro notable tanto en la salud mental como en la física, con mayor ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades crónicas. Además, se ven afectados los hábitos de vida, con dietas menos saludables, mayor sedentarismo y mayor consumo de alcohol y tabaco. Consecuencias que se agravan en situaciones de desahucio”

“Los problemas de vivienda se traducen en un deterioro notable tanto en la salud mental como en la física, con mayor ansiedad, depresión, insomnio y enfermedades crónicas. Además, se ven afectados los hábitos de vida, con dietas menos saludables, mayor sedentarismo y mayor consumo de alcohol y tabaco. Consecuencias que se agravan en situaciones de desahucio”, alertan los sanitarios en un manifiesto conjunto con los maestros de la plataforma 080, que remite al código postal de la ciudad. Los profesionales piden que la vivienda sea “el verdadero cuarto pilar del Estado del Bienestar” y se preguntan “cómo puede ser que, siendo un derecho básico, siga siendo una mercancía sometida a las lógicas del beneficio”.

Marcelo Covelo, joven médico de familia de 29 años que trabaja sobre todo con población del barrio del Raval, explica que llevan años detectando el impacto en barrios donde los problemas de vivienda están muy presentes, pero que la mancha se extiende territorialmente y en población. Antes eran solo familias vulnerables, ahora es más transversal. “El primer efecto que vemos es sobre la salud mental, porque se vive en una situación de estrés constante. Cuando no puedes pagar el alquiler, destinas todos tus recursos a la vivienda”, cuenta. Y continúa: “Esto afecta a los hábitos alimentarios, dejas el ejercicio físico, no tienes ganas de quedar y ver gente, te aíslas. La gente que fuma, fuma más; la que bebe, bebe más... Y todo esto tiene impacto en la salud física con descompensaciones en la tensión, el azúcar, el peso”. Lo que describe ocurre en casos no graves, como subidas de precio del alquiler o no renovaciones contrato. Cuando irrumpe la palabra desahucio y se vive entre cajas, la situación da un salto a peor: para los hábitos es fatal, hay irritabilidad, y puede aparecer ansiedad o depresión.

“Una sacudida que además va acompañada de vergüenza y culpa, porque los problemas de vivienda siguen siendo tabú, pese al trabajo que han hecho entidades como la PAH o los Sindicatos de Inquilinas”

“Una sacudida que además va acompañada de vergüenza y culpa, porque los problemas de vivienda siguen siendo tabú, pese al trabajo que han hecho entidades como la PAH o los Sindicatos de Inquilinas”, relata Covelo. “La vivienda es el lugar donde se configura nuestra vida, donde pasan las cosas más íntimas e importantes, hablar de esto con tu entorno es complicado”. El médico explica que una de las cuestiones que reclaman es “mayor vigilancia epidemiológica activa de la problemática, porque si no se nombra, no se puede estudiar, y si no se puede estudiar, no ocurre”.

La Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) comenzó a estudiar el fenómeno en 2009 y desde 2013 tiene un grupo específico de salud y vivienda. Sus informes señalan que en casos de inseguridad residencial (desahucio o no tener contrato legal), nueve de cada diez personas presentan mala salud mental, seis veces más que la población general. En cuanto a la salud física, empeora la salud percibida, hay más enfermedades cardiovasculares y menos conductas saludables, el triple que la media. Si hablamos de niños, la agencia apunta a “niveles alarmantes de mala salud mental”: el impacto en la salud mental se traduce en 10 veces más ansiedad y depresión, problemas de desarrollo, peor salud general y mayor riesgo de sufrir maltrato que la población general.

Y sobre todo en mujeres, que suelen ser las responsables de gestionar la situación y, si hay menores, tienen la sensación de haber fallado y no haberles podido proteger”

El técnico de salud pública y coordinador del grupo de Vivienda y Salud, Juli Carrere, destaca que “el primer impacto es en la salud mental, pero que cuando se cronifica afecta también a la física”. “Y sobre todo en mujeres, que suelen ser las responsables de gestionar la situación y, si hay menores, tienen la sensación de haber fallado y no haberles podido proteger”. El experto recuerda que en muchos casos a los problemas de vivienda se suma la “coexistencia previa de otros factores estresantes: precariedad laboral, pobreza energética, inseguridad alimentaria, itinerarios migratorios”. Y recuerda que hay víctimas de desahucio que no solo lo sufren una vez: “A veces se entra en un ciclo de otro desahucio, sin tiempo de recuperarse, o viviendo en alojamientos temporales [pensiones, habitaciones], que suponen tener techo, pero no hogar, y que a menudo están lejos de su barrio y su red de apoyo”.

Una de las recetas es acudir a entidades o sindicatos de vivienda

Ante estas situaciones, ¿cómo lo abordan en consulta? “En dos direcciones, informando a los otros servicios, como el trabajador familiar o vivienda; y sosteniendo el sufrimiento, validándolo y acompañando en el proceso”, explica el médico. “Si hay necesidad también se da tratamiento, pero desde Capçalera abogamos por no patologizar estos procesos. Si recetamos un antidepresivo y un ansiolítico es un parche, porque la persona no tiene un trastorno de ansiedad, tiene un problema de vivienda”. Lo que sí despachan seguro, ante la evidencia “de la saturación de la vía institucional”, es la recomendación de acudir a entidades de vivienda o al Sindicato de Inquilinas: “El acompañamiento que hacen es muy importante para cambiar la narrativa, que la gente no se sienta culpable, se empodere y pase de un rol pasivo a activo”.

“Vemos pacientes que se han criado aquí, tienen su entorno, referentes, hijos, nietos o padres, y se marchan a la periferia o fuera de la ciudad”, relata, además de “mucha ansiedad que se ha extendido a todas las clases sociales, cuando antes los problemas de vivienda solo afectaban a la población vulnerable”

En un centro de salud de un barrio más céntrico, la enfermera Yaiza Cano (31 años) constata “el desplazamiento de población” fruto de la crisis de vivienda. “Vemos pacientes que se han criado aquí, tienen su entorno, referentes, hijos, nietos o padres, y se marchan a la periferia o fuera de la ciudad”, relata, además de “mucha ansiedad que se ha extendido a todas las clases sociales, cuando antes los problemas de vivienda solo afectaban a la población vulnerable”. Cano cita el impacto de la falta de alquileres asequibles: “Los pacientes destinan menos recursos a alimentarse bien, poderse pagar un gimnasio donde hacer ejercicio, descansar, o tener tiempo de calidad, cuestiones que también son salud”.

Desde el Raval, la veterana enfermera Antonia Raya, celebra la irrupción del colectivo Capçalera ante una situación que describe como “insostenible” y que ha alcanzado a toda la sociedad. “El otro día participé en una comisión parlamentaria sobre integración sociosanitaria donde hablábamos de envejecer en casa... pero lo primero es tener una casa donde envejecer, hay que mirar aguas arriba”, avisa.

7. Fernando Fabiani, médico: “Si cortas la pastilla para tragártela mejor, debes saber que algunos fármacos tienen un recubrimiento especial para asegurar que se libere correctamente"

Lo escribe Laura Villanueva en La Vanguardia.

El doctor de 'Saber Vivir' advierte sobre los riesgos de partir las pastillas y sus consecuencias.

“Si el fabricante ha puesto una ranura, será porque probablemente podamos partirla. Si no, trae ranura. Ojo. Leamos el prospecto”

¿Quién no ha recurrido alguna vez a partir las pastillas para tragarla de manera más fácil, sobre todo cuando son grandes? Sin embargo, esta práctica, aparentemente sencilla y muy común, puede no ser tan inofensiva como parece. Fernando Fabiani, médico experto en farmacología, ha advertido que no todas las pastillas deben ser partidas, y hacerlo sin saber si es adecuado podría afectar su eficacia. “Si el fabricante ha puesto una ranura, será porque probablemente podamos partirla. Si no, trae ranura. Ojo. Leamos el prospecto”.

Cuando una pastilla tiene una ranura en el centro, es probable que el fabricante haya diseñado la pastilla para que pueda dividirse sin comprometer su efectividad. Esta ranura facilita tanto el corte como el consumo de la pastilla en dosis más pequeñas, lo que puede ser útil para quienes le resulten más difíciles de tragar y para ajustar el tratamiento, especialmente en pacientes que necesitan una dosis más baja. Según Fabiani, este tipo de pastillas son las únicas que deberían partirse sin riesgos.

Muchas pastillas tienen un recubrimiento especial, diseñado para proteger el fármaco y asegurar que se libere correctamente en el cuerpo. Partir la pastilla podría destruir esta capa protectora, lo que afectaría la absorción del medicamento y su eficacia

Sin embargo, no todas las pastillas tienen esta ranura, y aquí es donde hay que tener precaución. Si la pastilla no cuenta con una ranura, es importante no partirla sin antes consultar el prospecto o pedir consejo a un profesional. Muchas pastillas tienen un recubrimiento especial, diseñado para proteger el fármaco y asegurar que se libere correctamente en el cuerpo. Partir la pastilla podría destruir esta capa protectora, lo que afectaría la absorción del medicamento y su eficacia.

Un caso son los medicamentos de liberación modificada o sostenida. “Estos medicamentos están diseñados para liberar el fármaco de manera controlada durante varias horas, lo que permite que su efecto dure más tiempo. Si se parte la pastilla, este proceso de liberación controlada se ve interrumpido, lo que podría resultar en un efecto menos duradero o incluso en la liberación repentina de una dosis mayor de lo necesario”. Según Fabiani, este tipo de medicamentos no deben partirse.

Además de los riesgos mencionados, partir las pastillas sin conocimiento adecuado también puede generar otros problemas, como la dificultad para medir la dosis correcta. En algunos casos, al partir la pastilla de manera imprecisa, podrías obtener una dosis mayor o menor de la que realmente necesitas, lo que puede afectar el tratamiento. Es fundamental seguir siempre las indicaciones del fabricante o consultar con un profesional de la salud antes de tomar decisiones como esta.

Por tanto, no todas las pastillas deben ser partidas. Si la pastilla tiene una ranura, probablemente está diseñada para ser dividida, pero si no la tiene, es mejor no arriesgarse. Es esencial leer el prospecto del medicamento y, si tienes dudas, consultar con tu médico o farmacéutico. Según el Dr. Fernando Fabiani, la clave está en no modificar la presentación del medicamento, ya que podrías estar comprometiendo su efectividad y tu salud.

8. Asociación entre la riqueza y la mortalidad en Estados Unidos y Europa

Ante la creciente disparidad en la distribución de la riqueza, disponemos de poca información sobre cómo se compara la salud de los estadounidenses mayores con la de los europeos mayores en toda la distribución de la riqueza.

Métodos

Realizamos un estudio de cohorte longitudinal y retrospectivo con adultos de 50 a 85 años que participaron en el Estudio de Salud y Jubilación y la Encuesta de Salud, Envejecimiento y Jubilación en Europa entre 2010 y 2022. Los cuartiles de riqueza se definieron según el grupo de edad y el país: el cuartil 1 incluía a los participantes más pobres y el cuartil 4 a los más ricos. Se estimaron las curvas de mortalidad y de Kaplan-Meier para cada cuartil de riqueza en Estados Unidos y 16 países del norte y oeste, sur y este de Europa. Utilizamos modelos de riesgos proporcionales de Cox que incluyeron ajustes por covariables basales (grupo de edad, sexo, estado civil [si se ha casado alguna vez o nunca], nivel educativo [cualquier educación universitaria o ninguna], residencia [rural o no rural], tabaquismo actual [fumador o no fumador] y ausencia o presencia de una enfermedad crónica previamente diagnosticada) para cuantificar la asociación entre el cuartil de riqueza y la mortalidad por cualquier causa entre 2010 y 2022 (el resultado principal).

En todos los participantes, una mayor riqueza se asoció con una menor mortalidad, con razones de riesgo ajustadas de muerte de 0,80 y 0,60, respectivamente

Resultados

Entre 73.838 adultos (edad media [±DE]: 65 ± 9,8 años), un total de 13.802 (18,7 %) fallecieron durante una mediana de seguimiento de 10 años. En todos los participantes, una mayor riqueza se asoció con una menor mortalidad, con razones de riesgo ajustadas de muerte (cuartil 2, 3 o 4 frente al cuartil 1) de 0,80 (intervalo de confianza [IC] del 95 %, 0,76 a 0,83), 0,68 (IC del 95 %, 0,65 a 0,71) y 0,60 (IC del 95 %, 0,57 a 0,63), respectivamente. La brecha en la supervivencia entre los cuartiles de riqueza superior e inferior fue mayor en Estados Unidos que en Europa. La supervivencia entre los participantes en los cuartiles de riqueza superior en Europa del norte y occidental y Europa meridional pareció ser mayor que entre los estadounidenses más ricos. La supervivencia en el cuartil más rico de EE. UU. pareció ser similar a la del cuartil más pobre en Europa del norte y occidental. CONCLUSIONES

En estudios de cohorte realizados en Estados Unidos y Europa, una mayor riqueza se asoció con una menor mortalidad, y la asociación entre riqueza y mortalidad pareció ser más pronunciada en Estados Unidos que en Europa.

Comentario de Roberto Nuño

Este estudio publicado en The New England Journal of Medicine que ha analizado datos de 73.838 adultos de 50+ años en USA y 16 países europeos durante 12 años, revela una desigualdad significativa en la esperanza de vida entre ambos continentes. Los resultados muestran que, a todos los niveles de riqueza, los estadounidenses mueren antes que sus homólogos europeos. Incluso los estadounidenses más ricos -del primer cuartil- tienen una supervivencia equivalente a la los europeos del norte y del oeste más pobres -cuarto cuartil-, dato bien impactante.

El estudio también señala que la relación entre riqueza y mortalidad es mucho más acusada en USA que en Europa, lo que indica que la acumulación de riqueza tiene un impacto mayor en superar los obstáculos estructurales que afectan la longevidad en el contexto estadounidense

El estudio también señala que la relación entre riqueza y mortalidad es mucho más acusada en USA que en Europa, lo que indica que la acumulación de riqueza tiene un impacto mayor en superar los obstáculos estructurales que afectan la longevidad en el contexto estadounidense. Mientras que en Europa, políticas públicas más robustas, redes de protección social más sólidas y un acceso más equitativo a los servicios sanitarios contribuyen a reducir las desigualdades en salud, en EE. UU. estas brechas son más acusadas.

Es un magro retorno de la inversión para un país que dedica casi un quinto de su PIB a gasto sanitario y pone de manifiesto la necesidad de reformas integrales en las políticas sociales y económicas, como una mayor asequibilidad en la atención sanitaria, inversiones en educación temprana y programas de salud pública, y sistemas de protección social que reduzcan el estrés crónico asociado a la inseguridad laboral y económica. Cuestiones, por cierto, que también nos afectan a este lado del charco.

9. El consumo del fentanilo cae en EEUU, pero sigue siendo un reto urgente para la salud pública

Artículo de Raquel Sainz Prado y Elena Andrade-Gómez de Universidad de La Rioja en The Conversation.

Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han disminuido un 24 %, especialmente en las regiones del este

Según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos han disminuido un 24 %, especialmente en las regiones del este. Se han estimado unos 87 000 fallecimientos entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, frente a los 114 000 decesos reportados en 2023.

Parece una buena noticia, pero la cifra no deja de ser alarmante. Las muertes todavía son significativamente más altas que hace una década, y la sobredosis continúa constituyendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años.

Anatomía de una caída

¿Qué hay detrás de esa caída? Una de las causas podría ser el cambio en los patrones de consumo. El creciente uso de la xilazina, un sedante no opioide, ha aumentado como adulterante en las sustancias ilícitas, lo que posibilita obtener el mismo efecto con menor cantidad de droga.

Al igual que el fentanilo, ha seguido un patrón geográfico de propagación hacia el oeste de EEUU, lo que podría respaldar la disminución de la sobredosis por el opiáceo. Además, debido a los riesgos de consumir xilazina junto con fentanilo inyectado, ha aumentado la administración inhalada de este último

Al igual que el fentanilo, ha seguido un patrón geográfico de propagación hacia el oeste de EEUU, lo que podría respaldar la disminución de la sobredosis por el opiáceo. Además, debido a los riesgos de consumir xilazina junto con fentanilo inyectado, ha aumentado la administración inhalada de este último.

Adicionalmente, el Opioid Data Lab sugiere que la crisis del fentanilo sigue una trayectoria en olas, con una reducción de las muertes a medida que la población vulnerable disminuye. Este patrón se refleja en la caída de decesos en el este del país, explicación que podría ser ampliamente aceptada.

También debemos tener en cuenta que los CDC han lanzado un programa que utiliza datos locales de sobredosis para implementar actividades de prevención adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Sin embargo, surge la pregunta: ¿son esos programas suficientes para frenar el problema, o simplemente están mitigando temporalmente los efectos?

Este interrogante se hace aún más relevante cuando consideramos el impacto positivo de medidas como la mayor disponibilidad de naloxona, un fármaco que revierte la sobredosis de opioides, y los programas comunitarios para distribuirla. En realidad, debido al patrón geográfico de la reducción de las muertes, no hay evidencia concluyente de que sea la causa principal del descenso de estas. Se necesita más evidencia para confirmar si dichas iniciativas podrán mantener su eficacia en el tiempo.

Finalmente, se ha sugerido que la reducción temporal del suministro de fentanilo, como resultado de una estrategia adoptada por una facción del Cartel de Sinaloa para aliviar la presión de las autoridades, podría haber contribuido a esa disminución de los fallecimientos

Finalmente, se ha sugerido que la reducción temporal del suministro de fentanilo, como resultado de una estrategia adoptada por una facción del Cartel de Sinaloa para aliviar la presión de las autoridades, podría haber contribuido a esa disminución de los fallecimientos. También aquí persisten dudas sobre la efectividad de tales estrategias a largo plazo.

Un escenario muy diferente

¿Y qué ocurre en Europa? El Informe Europeo sobre Drogas destaca que casi el 70 % de las incautaciones de estupefacientes en la UE se realizan en puertos, lo que refleja un alto nivel de vigilancia en puntos clave de entrada. La Estrategia Europea de Lucha contra la Droga 2021-2025 ha fortalecido la detección y control de drogas y precursores químicos, evitando la proliferación del fentanilo en el continente.

En el caso particular de España, es verdad que se ha registrado un aumento del consumo de esta droga, pero la mayoría de los casos corresponden a un uso con prescripción médica y el abuso es poco frecuente

En el caso particular de España, es verdad que se ha registrado un aumento del consumo de esta droga, pero la mayoría de los casos corresponden a un uso con prescripción médica y el abuso es poco frecuente.

En 2021, este país implementó un plan para optimizar el uso de opioides, que incluía un sistema de visado obligatorio para nuevas prescripciones de fentanilo de liberación inmediata.

En un informe financiado por el Plan Nacional de Drogas de 2019, el experto David Pere Martínez Oró afirmaba que España dispone de mecanismos de control suficientes para garantizar una dispensación equilibrada de opioides, lo cual aleja la posibilidad de un escenario mínimamente comparable al de los Estados Unidos

En un informe financiado por el Plan Nacional de Drogas de 2019, el experto David Pere Martínez Oró afirmaba que España dispone de mecanismos de control suficientes para garantizar una dispensación equilibrada de opioides, lo cual aleja la posibilidad de un escenario mínimamente comparable al de los Estados Unidos.

Futuro incierto en EE. UU.

Porque, efectivamente, fue la falta de un sistema de visado para la prescripción de opioides en EEUU lo que contribuyó a desatar una crisis alimentada por el tráfico y la disponibilidad del fentanilo.

Aunque las incautaciones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU aumentaron en 2023, se registró una ligera disminución en 2024, lo que podría reflejar algunos de los esfuerzos para frenar su distribución

Aunque las incautaciones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU aumentaron en 2023, se registró una ligera disminución en 2024, lo que podría reflejar algunos de los esfuerzos para frenar su distribución.

Sin duda, la disminución de las muertes por sobredosis es un signo de progreso, pero las razones detrás de la caída no están del todo claras y el futuro sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que para hacer frente a la crisis de sobredosis de fentanilo no basta con programas de prevención o tratamientos aislados: se necesita un enfoque integral que aborde las causas subyacentes que perpetúan este fenómeno.

10. El tweet de @AntelmPujol: Alimentos para la disfunción eréctil

A los 40 años, 40% de los hombres sufre disfunción eréctil. Pero la ciencia dice que la alimentación puede prevenirla (o incluso revertirla):

-73% riesgo - Dietas bajas en grasa

-46% riesgo - Alimentos ricos en antioxidantes, fibra y polifenoles

-49% riesgo - Dieta + ejercicio

-29% riesgo - Dietas basadas en plantas

11. Suzetrigina: una nueva esperanza contra el dolor tras dos décadas de espera

Artículo de Miguel Ángel Huerta Martínez de la Universidad de Granada y Carolina Roza, de la UNIR - Universidad Internacional de La Rioja en The Conversation.

El dolor es un mecanismo defensivo que se activa ante estímulos potencialmente dañinos, pero no todos somos capaces de sentirlo

El dolor es un mecanismo defensivo que se activa ante estímulos potencialmente dañinos, pero no todos somos capaces de sentirlo. Ciertas mutaciones hacen que algunas personas padezcan una insensibilidad congénita al dolor. La mayoría no llegan a la edad adulta, ya que a lo largo de los años pueden sufrir fracturas, quemaduras graves o afecciones como apendicitis o infartos sin percatarse de ello.

Concretamente, estos individuos nacen sin unas proteínas que pertenecen a la familia de los denominados “canales de sodio dependientes de voltaje” o NaV.

Las proteínas NaV funcionan como puertas: cuando están cerradas, las neuronas del dolor se encuentran en reposo, pero cuando se abren –por ejemplo, cuando tocamos algo que nos puede quemar– dejan pasar al interior iones positivos de sodio y esas células nerviosas, denominadas nociceptores, se activan. Así sentimos dolor y, lo más importante, activamos una respuesta protectora de retirada.

Ahora, esos mismos canales de sodio responsables de nuestra supervivencia han demostrado tener un papel clave como diana terapéutica contra el dolor. Tras más de 20 años de investigación, se ha aprobado una nueva molécula que actúa bloqueándolos: la suzetrigina (Journavx, por su nombre comercial). En los ensayos clínicos, ha revelado un gran poder analgésico

Ahora, esos mismos canales de sodio responsables de nuestra supervivencia han demostrado tener un papel clave como diana terapéutica contra el dolor. Tras más de 20 años de investigación, se ha aprobado una nueva molécula que actúa bloqueándolos: la suzetrigina (Journavx, por su nombre comercial). En los ensayos clínicos, ha revelado un gran poder analgésico.

Acertar con el NaV adecuado

Nuestros NaV, presentes en todas y cada una de nuestras células, difieren levemente entre sí según en qué tejido se encuentren. Por ejemplo, en el corazón tenemos los de tipo 1.5, fundamentales para la adecuada contracción del miocardio, mientras que en las neuronas que sienten el dolor funcionan los NaV 1.7, 1.8 y 1.9. En modelos experimentales, si se bloquea la apertura de estos últimos con fármacos o manipulaciones genéticas, se produce un efecto analgésico.

Los NaV “específicos de dolor” se conocen desde principios del siglo XXI. Entonces, ¿por qué se ha tardado tanto en desarrollar la suzetrigina?

La respuesta no es simple, ya que intervienen diversos factores. El proceso de desarrollo de un fármaco es largo y, como mínimo, suele durar unos 10 años. Tras mostrar eficacia y seguridad en animales, debe pasar 3 fases de ensayos clínicos en humanos, con muchas posibilidades que no llegue hasta el final. En el caso de los analgésicos, el porcentaje de éxito es incluso menor.

Con el compuesto que nos ocupa, el problema era que los subtipos NaV son muy parecidos estructuralmente. Y diseñar un fármaco que interaccione de manera específica con el NaV de interés (en este caso los NaV 1.7, 1.8 o 1.9) sin que lo haga con ningún otro (por ejemplo, el NaV 1.5 del corazón) es extremadamente complejo

Con el compuesto que nos ocupa, el problema era que los subtipos NaV son muy parecidos estructuralmente. Y diseñar un fármaco que interaccione de manera específica con el NaV de interés (en este caso los NaV 1.7, 1.8 o 1.9) sin que lo haga con ningún otro (por ejemplo, el NaV 1.5 del corazón) es extremadamente complejo.

Este mecanismo “inespecífico” sobre todos los NaV lo tienen, por ejemplo, los anestésicos locales, como los que nos pone el dentista. Es verdad que gracias a ellos dejamos de sentir dolor, pero también nos abandonan las sensaciones necesarias para “movernos” correctamente. ¿Quién no ha salido alguna vez del dentista con la boca dormida y prácticamente sin poder hablar?

El uso de estos fármacos debe ser siempre localizado en una zona (donde se inyecta), ya que si se administran en sangre y alcanzan otros órganos como el corazón tendríamos un problema. De hecho, bajo estricta monitorización, también se emplean para el tratamiento de ciertas arritmias.

La naturaleza nos aporta algunas soluciones, y los científicos que estudiamos el dolor sabemos aprovecharlas. Por ejemplo, la tetrodotoxina o TTX es una toxina producida por el pez globo cuyo uso controlado a dosis muy pequeñas está cerca de ser aprobado para tratar el dolor asociado al cáncer. Sabemos que TTX inhibe selectivamente los subtipos de NaV de las vías que transmiten el dolor, aunque a dosis altas pierde esa selectividad y es mortal.

Tras años de investigación, pudieron desarrollarse moléculas altamente selectivas para NaV1.7 y NaV1.8 que mostraron resultados preclínicos muy prometedores en estudios animales. Los ensayos clínicos para los inhibidores NaV1.7 fueron negativos, pero una molécula selectiva que bloquea los NaV1.8 (el antagonista VX-548, ahora denominado suzetrigina) ha resultado ser bastante eficaz y seguro como analgésico

Tras años de investigación, pudieron desarrollarse moléculas altamente selectivas para NaV1.7 y NaV1.8 que mostraron resultados preclínicos muy prometedores en estudios animales. Los ensayos clínicos para los inhibidores NaV1.7 fueron negativos, pero una molécula selectiva que bloquea los NaV1.8 (el antagonista VX-548, ahora denominado suzetrigina) ha resultado ser bastante eficaz y seguro como analgésico.

Suzetrigina: un hito en un momento de necesidad

Esto es todo un hito después de 20 años de fracasos notables en ensayos clínicos de gran envergadura como el de los inhibidores del factor de crecimiento nervioso o los antagonistas del receptor de angiotensina II tipo 2, que provocaron pérdidas millonarias.

El dolor inflamatorio habitualmente se trata con antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o analgésicos leves como el paracetamol. Sin embargo, cuando el dolor es muy severo, hay que recurrir a fármacos opioides, lo que conlleva efectos secundarios que limitan su uso.

El principal efecto adverso de los opioides, la adicción (tolerancia y dependencia), en combinación con un marketing engañoso y la sobreprescripción, es responsable de la “crisis de opioides” desatada en Estados Unidos, causante de miles de muertes por sobredosis

El principal efecto adverso de los opioides, la adicción (tolerancia y dependencia), en combinación con un marketing engañoso y la sobreprescripción, es responsable de la “crisis de opioides” desatada en Estados Unidos, causante de miles de muertes por sobredosis. Por otro lado, para otros tipos de dolor como el neuropático (el que se produce por el daño o la disfunción del sistema nervioso periférico o central), ni siquiera hay analgésicos claramente eficaces.

Por todo lo anterior, los especialistas en el tratamiento del dolor han recibido la aprobación de la suzetrigina como un rayo de esperanza. Además, el mecanismo de acción de este nuevo fármaco es completamente diferente de cualquiera de los medicamentos usados hasta ahora: no solo toca de modo muy específico la vía somatosensorial encargada de transmitir el dolor, sino que lo hace en la misma neurona que lo detecta.

Se prevé que este medicamento se utilice solo o en combinación con antiinflamatorios no esteroideos, pero también se plantea que sustituyan, al menos parcialmente, a los opioides en el tratamiento del dolor crónico.

Aunque su indicación aprobada es para el manejo del dolor postquirúrgico agudo, actualmente se están llevando a cabo varios ensayos clínicos para evaluar su eficacia en el tratamiento del dolor neuropático, cuyo abordaje actual sigue siendo limitado

Aunque su indicación aprobada es para el manejo del dolor postquirúrgico agudo, actualmente se están llevando a cabo varios ensayos clínicos para evaluar su eficacia en el tratamiento del dolor neuropático, cuyo abordaje actual sigue siendo limitado.

De momento, queda esperar a ver cómo se comporta este medicamento en la vida real, con poblaciones más heterogéneas y fuera de un entorno controlado. Si cumple con las expectativas de eficacia y no aparecen problemas de seguridad, estaremos ante uno de los medicamentos más usados y vendidos mundialmente.

Los investigadores del dolor seguiremos de cerca los resultados de los ensayos clínicos para el dolor neuropático, ya que podría respaldarse la aprobación de esta indicación, donde se necesitan urgentemente nuevas terapias.

12. Las desigualdades en cáncer en Europa se perpetúan

En Demócrata por Javier Granda.

Sin embargo, se advierte que el cáncer sigue siendo un problema de salud pública y las desigualdades en esta materia persisten en los Estados miembros

La Comisión Europea acaba de publicar los últimos perfiles nacionales de cáncer de todos los Estados miembros, Noruega e Islandia. Los informes de 2025 muestran que las tasas de supervivencia del cáncer están aumentando en toda la UE. Sin embargo, se advierte que el cáncer sigue siendo un problema de salud pública y las desigualdades en esta materia persisten en los Estados miembros.

Otro dato destacado es que aumenta el número de personas que reciben tratamiento activo o que han sido paciente de cáncer. Los motivos son el envejecimiento de la población y el aumento de las tasas de supervivencia. Por eso, la mayoría de los países han desarrollado planes nacionales contra el cáncer que están alineados con los elementos clave del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer.

Una de las cifras más relevantes es que las tasas de supervivencia del cáncer han mejorado, y la mortalidad por cáncer ha disminuido un 12 %. Pero, a la vez, la prevalencia del cáncer ha aumentado un 24 %, lo que exige mayores esfuerzos para desarrollar programas de rehabilitación y calidad de vida

Una de las cifras más relevantes es que las tasas de supervivencia del cáncer han mejorado, y la mortalidad por cáncer ha disminuido un 12 %. Pero, a la vez, la prevalencia del cáncer ha aumentado un 24 %, lo que exige mayores esfuerzos para desarrollar programas de rehabilitación y calidad de vida.

Aproximadamente la mitad de los casos de cáncer están causados por cuatro tipos principales de cáncer: colorrectal, de pulmón, de próstata y de mama. Este último es responsable de casi uno de cada tres nuevos casos de cáncer entre las mujeres de la UE, mientras que el cáncer de próstata representa casi uno de cada cuatro nuevos casos entre los hombres.

Uno de los aspectos más preocupantes es que todavía existen grandes desigualdades en la mortalidad por cáncer. Las brechas varían mucho entre los países y las tasas siguen siendo más altas en los países de bajos ingresos, entre las personas con niveles más bajos de educación y entre los hombres. Para los responsables de la comisión, este hecho “subraya la importancia de seguir abordando las desigualdades en el acceso y los estándares de atención”.

El sobrepeso y la obesidad siguen siendo un problema cada vez mayor: más de la mitad de los adultos de la UE tienen sobrepeso

Como dato positivo, se han producido mejoras en una serie de factores de riesgo de cáncer en la UE, incluida la disminución de las tasas de tabaquismo y una disminución general del consumo de alcohol. Sin embargo, el sobrepeso y la obesidad siguen siendo un problema cada vez mayor: más de la mitad de los adultos de la UE tienen sobrepeso.

También se han detectado tendencias “preocupantes” en lo que respecta a la detección temprana mediante el cribado. Uno de cada dos países de la UE ha experimentado un descenso en la aceptación de las pruebas de detección del cáncer de mama. Y dos de cada tres han registrado descensos en las pruebas de detección del cáncer de cuello de útero.

De cara al futuro, en vista del creciente número de personas afectadas por el cáncer y de las persistentes desigualdades en el acceso a la atención y el tratamiento en toda la UE, es fundamental que mantengamos el cáncer en un lugar destacado de la agenda política”

La comisaria Teresa Rivera ha recalcado que el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer “es un pilar central de una Unión Europea de la Salud fuerte. Y un ejemplo clave de lo que la UE puede lograr cuando trabaja en conjunto en el ámbito de la salud. De cara al futuro, en vista del creciente número de personas afectadas por el cáncer y de las persistentes desigualdades en el acceso a la atención y el tratamiento en toda la UE, es fundamental que mantengamos el cáncer en un lugar destacado de la agenda política”.

En cuanto a España, las tasas estimadas de incidencia y mortalidad por cáncer en España están entre las más bajas de la UE. Se espera que los de mayor incidencia sean el cáncer colorrectal, el de mama, de próstata y de pulmón. Las desigualdades socioeconómicas en la mortalidad por cáncer son relativamente bajas, con la excepción del cáncer de pulmón en hombres.

Bajas, excepto en el caso del cáncer de pulmón.

Los resultados también son buenos en materia de vacunación contra el VPH para niñas, con tasas de sobrepeso y obesidad más bajas que la mayoría de los países de la UE. Sin embargo, persisten importantes desigualdades educativas entre las mujeres: las que tienen los niveles educativos más bajos tienen tasas de sobrepeso un 80 % más altas en comparación con las que tienen un nivel educativo más alto.

Las tasas de tabaquismo y consumo de alcohol entre los adultos siguen siendo altas, y los factores de riesgo ambientales, incluida la contaminación del aire, son preocupantes

Las tasas de tabaquismo y consumo de alcohol entre los adultos siguen siendo altas, y los factores de riesgo ambientales, incluida la contaminación del aire, son preocupantes. Las políticas antitabaco actualizadas de España tienen como objetivo reducir el consumo de tabaco. Las disparidades educativas en la actividad física y los hábitos alimentarios destacan áreas para intervenciones específicas para mejorar la salud pública y reducir las inequidades de prevención.

La Comisión también elogia los programas de detección precoz y cómo se trata el cáncer en España. Especialmente la modernización e inversión en equipos de imagen y tratamiento, aunque advierte de la falta de oncólogos especialistas y aboga por la necesidad de desarrollar planes estratégicos.

Por último, alaba medidas recientes, como el aumento del acceso a la medicina de precisión, la consolidación de centros oncológicos integrales y la promoción de servicios psicosociales profesionales en la atención del cáncer “que están mejorando la calidad de la atención”.

"Otros factores, como las políticas de vacunación del virus del papiloma humano también pueden tener un impacto, con tasas de vacunación en mujeres que superan el 85%, pero persiste la inequidad en vacunación masculina y hay que instar a las autoridades sanitarias a que sea un hecho universal en todos los programas vacunales"

El doctor César Rodríguez es presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). En declaraciones exclusivas a DemócrataPRO advierte que los datos de incidencia en España "aunque probablemente son fiables, están limitados porque no existe un registro nacional de tumores: se extrapolan de registros territoriales". En su opinión, los buenos datos españoles se deben a unos buenos hábitos dietéticos, vinculados a la dieta mediterránea. Además, en España las tasas de obesidad y sobrepeso son menores que las de los países europeos. "Otros factores, como las políticas de vacunación del virus del papiloma humano también pueden tener un impacto, con tasas de vacunación en mujeres que superan el 85%, pero persiste la inequidad en vacunación masculina y hay que instar a las autoridades sanitarias a que sea un hecho universal en todos los programas vacunales", añade.

En la mortalidad influye la menor incidencia y el grado de acceso a los tratamientos de manera equitativa. "Esto garantiza que la innovación llegue en mayor grado a los pacientes, por lo que se pueden reducir las tasas de mortalidad, al recibir mejores tratamientos. Además, hay buenos programas de cribado, con mucha participación en la ciudadanía -como en cáncer de mama, con comunidades autónomas que incluso han aumentado los rangos de edad- y un creciente aumento de la participación en los de cáncer colorrectal, aunque es recomendable mejorar el acceso a los tests, por ejemplo entregándolos en el domicilio de los pacientes", recomienda.

También se esperan buenas noticias en el futuro en cáncer de cuello de útero, con unas cifras de vacunación muy elevadas, por lo que se espera que sus cifras sean "anecdóticas" en unos año

También se esperan buenas noticias en el futuro en cáncer de cuello de útero, con unas cifras de vacunación muy elevadas, por lo que se espera que sus cifras sean "anecdóticas" en unos años.

Finalmente, los oncólogos se enfrentan al reto de tratar a pacientes cada vez más mayores. «Nos encontramos con una población cada vez con más esperanza de vida y con salud, que se pueden beneficiar ahora de tratamientos más activos y menos tóxicos: esto supone que cada vez tenemos más pacientes, con más posibilidades de supervivencia. Esto supone una mayor carga de trabajo, con un intenso déficit de oncólogos tanto en España como en otros países de Europa. Por tanto, es necesario establecer políticas de planificación y también de fidelización de los profesionales que se forman en España, mediante contratos estables y de calidad, eliminando la precariedad laboral y las inequidades de contratos, remuneración y estabilidad, que es muy variable en las diferentes comunidades autónomas», concluye el doctor Rodríguez.

13. La necesidad de dar al sueño la prioridad que merece como pilar de la salud

En EfeSalud, por Berta Pinillos.

Los expertos reclaman la necesidad de dar la prioridad que se merece a un buen descanso, pues supone un pilar para la salud

Una mala calidad del sueño puede ser el origen de problemas de salud. De hecho, a medio y largo plazo se relaciona con distintas enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hormonales y mentales, entre otras. Los expertos reclaman la necesidad de dar la prioridad que se merece a un buen descanso, pues supone un pilar para la salud.

En el Día Mundial del Sueño, 14 de marzo, los expertos de las sociedades mundial y española del sueño (SES) sostienen que éste sigue sin contar con la visibilidad y el apoyo institucional que en España sí tienen otros hábitos de salud, como el ejercicio físico o la nutrición.

Con el fin de reivindicar la importancia que tiene, el lema para este año es “Hacer de la salud del sueño una prioridad” desde la infancia para establecer unos patrones que persistan en la edad adulta.

Las estimaciones apuntan a que un 10 % de la población en España tiene algún trastorno del sueño. Otro 30 % se despierta a diario con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día “muy cansado”

El 30 % sin un sueño reparador

Las estimaciones apuntan a que un 10 % de la población en España tiene algún trastorno del sueño. Otro 30 % se despierta a diario con la sensación de no haber tenido un sueño reparador o finaliza el día “muy cansado”.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), un 48 % de la población adulta no tiene sueño de calidad y el 54 % duerme menos de las horas recomendadas.

En este sentido, la coordinadora del Grupo de Estudio de Trastornos de la Vigilia y Sueño de la SEN, Celia García, afirma que menos del 5 % de la población es “dormidor corto”, es decir, que solo necesitan dormir entre cinco y seis horas para encontrarse bien y descansado, pero el resto debería dormir entre siete y nueve horas. Los niños mayores de dos años, más de diez horas y los adolescentes y adultos jóvenes, al menos 8.

“Aunque todos conocemos que el sueño es una función vital del ser humano, igual que comer o respirar, resulta paradójico que tanto a nivel individual como a nivel social continuemos sin darle la importancia que tiene”

Por su parte, la portavoz de la SES y coordinadora de los actos en España por el Día Mundial del Sueño, la neurofisióloga Ana Teijeira asegura: “Aunque todos conocemos que el sueño es una función vital del ser humano, igual que comer o respirar, resulta paradójico que tanto a nivel individual como a nivel social continuemos sin darle la importancia que tiene”.

Lo ha hecho en una rueda de prensa junto al coordinador del grupo de sueño y cronobiología de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Gonzalo Pin, en la que ha puesto sobre la mesa la tendencia de sacrificar horas de sueño en favor de actividades lúdicas o familiares.

Problemas de salud

Teijeira incide en que el sueño se ve “notablemente afectado” por los horarios laborales, comerciales, el exceso de iluminación y ruido nocturno en las grandes ciudades, así como por la programación televisiva por un horario de máxima audiencia “que cada vez se retrasa más”.

La evidencia científica, sostiene la SES, ha demostrado que los problemas del sueño se correlacionan, a medio y largo plazo, con un “considerable incremento” del riesgo de desarrollar diferentes enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las metabólicas y hormonales, las neurodegenerativas y los trastornos mentales

Y es que para la SES el sueño debería ser una “prioridad” en los programas de promoción de la salud con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y evitar que la cronificación de malos hábitos provoquen trastornos del sueño o enfermedades relacionadas con la falta de descanso.

La evidencia científica, sostiene la SES, ha demostrado que los problemas del sueño se correlacionan, a medio y largo plazo, con un “considerable incremento” del riesgo de desarrollar diferentes enfermedades, entre ellas las cardiovasculares, las metabólicas y hormonales, las neurodegenerativas y los trastornos mentales.

Los expertos han coincidido en importancia de inculcar unos buenos hábitos de sueño desde la infancia, porque una gran mayoría (el 90 %) si los tiene, los mantiene en la adolescencia.

Sin embargo, Gonzalo Pin ha recordado que la privación de sueño es “el problema más predominante” entre los menores de 18 años: más de uno de cada dos adolescentes va a clase habiendo dormido menos de ocho horas, cuando en ese momento del desarrollo necesitarían dormir entre ocho y diez horas.

Más datos sobre los beneficios de un buen descanso: mejora en un 40 % el rendimiento en pruebas cognitivas; reduce en un 28 % los problemas de atención y comportamiento en el aula, en un 30 % el riesgo de obesidad infantil y en un 25 % los síntomas de ansiedad y depresión en adolescentes.

Hasta un 40 % de la infancia, con problemas en el sueño

Desde la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (SENEP), destacan que entre un 20 y un 40 % de la infancia ha tenido o tendrá algún problema relacionado con el sueño en algún momento del desarrollo, lo que impacta de forma importante en la calidad de vida y en la salud física y mental.

La coordinadora del grupo de trabajo de Trastornos del Sueño de la SENEP, la neuropediatra Nuria Lamagrande, destaca la dificultad de diferenciar entre un trastorno del sueño propiamente dicho de otros que pueden ser un síntomas de una enfermedad neurológica subyacente

Asimismo, la coordinadora del grupo de trabajo de Trastornos del Sueño de la SENEP, la neuropediatra Nuria Lamagrande, destaca la dificultad de diferenciar entre un trastorno del sueño propiamente dicho de otros que pueden ser un síntomas de una enfermedad neurológica subyacente.

De ahí que la SENEP considere “fundamental” que los pediatras y neuropediatras trabajen de la mano en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sueño en la infancia.

Estrategias necesarias para los menores

Para los expertos de la SES y la AEP son necesarias estrategias como la inclusión de unidades sobre sueño en asignaturas de ciencias y educación física, pero también materiales didácticos adaptados por edades, la formación del profesorado en higiene del sueño y la detección temprana de trastornos, entre otras.

También la participación familiar en talleres sobre rutinas del sueño saludables, la adaptación del entorno escolar, que respete los ritmos circadianos y la implementación de “zonas de descanso” en escuelas, como el modelo finlandés, entre otras propuestas.

“Educar desde la infancia sobre el sueño no solo beneficia a los niños directamente, sino que crea una generación más consciente que, a largo plazo, podría impulsar cambios sociales y políticos más amplios en favor de una cultura que priorice el descanso adecuado”

“Educar desde la infancia sobre el sueño no solo beneficia a los niños directamente, sino que crea una generación más consciente que, a largo plazo, podría impulsar cambios sociales y políticos más amplios en favor de una cultura que priorice el descanso adecuado”, opina Pin.

Decálogo para dormir bien

Con el fin de conseguir una buena calidad del sueño, la SES ofrece diez consejos:

- Realizar ejercicio físico diario, a poder ser en exteriores para exponerte a la luz natural durante el día. Evitarlo antes de acostarse.

- Mantener una dieta cardiosaludable mediterránea con cenas ligeras y suaves.

- Evitar la ingesta excesiva de alcohol al menos cuatro horas antes de acostarse y no fumar.

- No tomar cafeína, té, chocolate o bebidas energéticas al menos seis horas antes de dormir.

- Procurar mantener bajos los niveles de ansiedad durante el día.

- Mantener un horario regular y estable de sueño, procurando acostarse y levantarse a la misma hora, en un horario razonable.

- Hay que relacionar la cama con el sueño: No debemos comer, ver la televisión o trabajar en ella.

- Evitar el uso de pantallas iluminadas en las horas previas al sueño.

- No permanecer en la cama si estamos muy despiertos para asociar la cama únicamente al sueño.

- Si no podemos dormirnos, lo mejor es levantarse y hacer una actividad relajada, que pueda bloquear la ansiedad derivada de esa falta de sueño. La lectura, escuchar la radio, tomar una infusión relajante o realizar ejercicios de atención plena o relajación pueden ayudar.

14. Vacunas para personas con riesgo de gripe aviar, una prioridad para los epidemiólogos

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) considera “prioritario” desarrollar y disponer de vacunas específicas que prevengan infecciones de gripe aviar en personas por su cercanía a granjas de aves, aunque el riesgo en España de transmisión del animal al humano actualmente es bajo.

Por el momento, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha emitido informes favorables para la autorización de dos vacunas preventivas frente el subtipo A(H5N1) del virus de la gripe aviar (Celldemic e Incellipan) que pueden utilizarse en el marco de un brote y de una pandemia

Por el momento, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha emitido informes favorables para la autorización de dos vacunas preventivas frente el subtipo A(H5N1) del virus de la gripe aviar (Celldemic e Incellipan) que pueden utilizarse en el marco de un brote y de una pandemia.