Granada, ciudad de destierro de políticos ilustres que molestaban en la Corte

-

Los monarcas borbones de finales del XVIII y principios del XX se fijaron en esta ciudad para mandar al ostracismo a quienes les estorbaban en Madrid

-

Tres de los amigos de Francisco de Goya, pintados por él en su estudio madrileño, acabaron confinados en tierras granadinas

Elegían ciudades lejanas, a poder ser con malas comunicaciones. Y que tuvieran una estructura judicial y policial capaz de controlarles en su alejamiento de Madrid

Los monarcas españoles y sus validos no se anduvieron por las ramas cuando algún diputado, ministro o presidente del Gobierno les molestaban: se quitaban el incordio desterrándolos de la Corte. Elegían ciudades lejanas, a poder ser con malas comunicaciones. Y que tuvieran una estructura judicial y policial capaz de controlarles en su alejamiento de Madrid. En algún cornero de la piel de toro, con malos caminos y una Chancillería.

En Granada hubo casos muy sonados ya desde tiempos de Felipe II hasta Isabel II. Pero, sin duda, fueron los reyes borbones de finales del XVIII y principios del XIX los que prefirieron Granada para confinar a sus incordios

Esas dos condiciones las cumplía sobradamente Granada. De ahí que siempre se la considerase ciudad adecuada para actuar como prisión de políticos ilustres que molestaban en el Palacio Real. Contradecir al Rey, discutirle, criticarle o caer en desgracia hacía que te enviaran a casa para siempre o a otra ciudad a pudrirte en el olvido. Un hidalgo o noble no podía ser enviado a galeras, se le reservaba una estancia en algún castillo o fortaleza de patrimonio real. O, en el mejor de los casos, se le enviaba al ostracismo de la ciudad elegida. En Granada hubo casos muy sonados ya desde tiempos de Felipe II hasta Isabel II. Pero, sin duda, fueron los reyes borbones de finales del XVIII y principios del XIX los que prefirieron Granada para confinar a sus incordios.

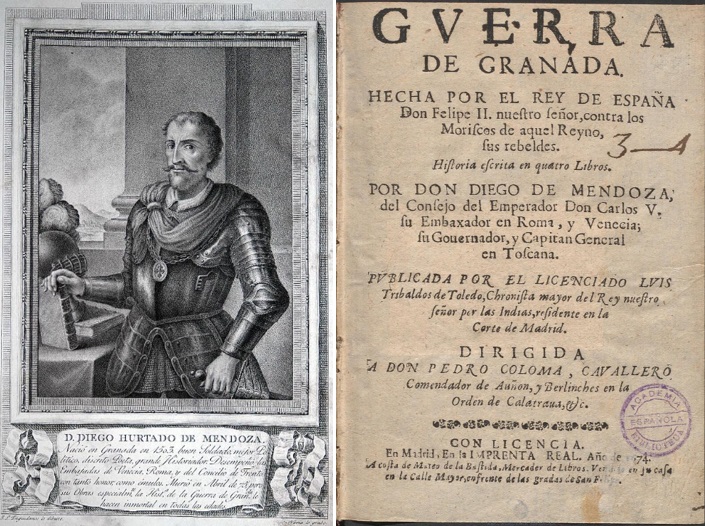

Hurtado de Mendoza y Lisón y Viedma

El político, militar, diplomático y escritor Diego Hurtado de Mendoza fue de los pioneros en inaugurar la moda del destierro de la corte de Felipe II. Nació en la Alhambra en 1504, hijo del Conde de Tendilla y gobernador del Reino de Granada. Muy pronto se puso al servicio de los ejércitos de Carlos V, a quien acompañó en sus campañas italianas. Permaneció largo tiempo en varios estados italianos, donde trató con los mejores escritores del Renacimiento. Ocupó incluso la embajada en el Vaticano.

Las crónicas de la época no son explícitas, pero la reacción del monarca prudente fue enviarlo de vuelta a su lugar de nacimiento, la Alhambra, prohibiéndole que no volviese a presentarse jamás en la Corte

Regresó a España en 1553 y continuó ligado a la Corona preparando el viaje del príncipe Felipe para casarse en Inglaterra con María Tudor. Ya siendo Felipe II rey de los españoles, Diego Hurtado se aposentó en 1561 en Madrid, donde se ubicó la Corte y quedó elegida como capital. Trabajaba en el antiguo Alcázar de Madrid, residencia real. En 1558 toda la Corte asistía a la agonía del príncipe de Asturias, Carlos de Austria. Allí mantuvo un incidente con Felipe II. Las crónicas de la época no son explícitas, pero la reacción del monarca prudente fue enviarlo de vuelta a su lugar de nacimiento, la Alhambra, prohibiéndole que volviese a presentarse jamás en la Corte.

Así lo cumplió Diego Hurtado de Mendoza. Su presencia en Granada, de donde faltaba hacía muchos años, le permitió vivir de cerca y casi de primera mano el levantamiento morisco y consiguiente Guerra de las Alpujarras (1568-70). Si Madrid perdió un funcionario de alto rango, Granada ganó un cronista excepcional por su obra la Guerra de Granada.

Permaneció en su destierro granadino hasta 1574, en que consiguió ver acabada su magna crónica en cuatro tomos. Le envió copia manuscrita a Felipe II, acompañada de la mayor parte de su biblioteca personal para ser depositada en El Escorial. Este detalle hizo que el Rey levantara su destierro y permitiera al ya anciano Diego volver a acercarse a la Corte. Falleció en Madrid, ya perdonado, el 14 de agosto de 1575.

Habitó en tiempos del rey Felipe IV. Era un hacendado con grandes posesiones y negocios en Granada y Motril; hidalgo que consiguió escalar socialmente hasta colocarse de Caballero XXIV en el Concejo de Granada

Otro granadino ilustre que fue alejado de Madrid de manera expeditiva fue Mateo Lisón y Viedma. Habitó en tiempos del rey Felipe IV. Era un hacendado con grandes posesiones y negocios en Granada y Motril; hidalgo que consiguió escalar socialmente hasta colocarse de Caballero XXIV en el Concejo de Granada. Posteriormente fue nombrado diputado en Cortes por la ciudad de Granada.

Lisón y Viedma era experto en fiscalidad y derecho. Muy pronto empezó a chocar con el valido Conde Duque de Olivares. A proponer reformas y a cuestionar en las Cortes la administración del presidente del Gobierno. No cesaba de redactar memorandos al rey Felipe IV, incluso de pedirle audiencias para explicarle sus ideas.

Lisón y Viedma fue enviado a tomar los aires frescos de sus posesiones en tierras de Algarinejo

Hasta que, en 1627, tras una reunión con Felipe IV a espaldas del Conde Duque, éste promovió su destierro de Madrid para el resto de sus días. Lisón y Viedma fue enviado a tomar los aires frescos de sus posesiones en tierras de Algarinejo. Con el tiempo, el Rey suavizó su reclusión y le permitió moverse por el Reino de Granada, sobre todo por la capital y Motril, donde tenía concentrados otros cargos y la mayor parte de sus intereses. En el siguiente enlace ya traté la truculenta historia de este curioso personaje: Mateo Lisón y Viedma, un 'republicano tocapelotas' en la corte de Felipe IV

El Marqués de la Ensenada

Zenón de Somovilla y Bengoechea (1702-81), Marqués de la Ensenada, fue almirante de la Flota y ministro de Hacienda durante dos décadas, bajo los reinados de Felipe V y Carlos VI. Fue un ilustrado y reformador de los que mayores repercusiones acarrearon a la vetusta administración española. Aunque se le recuerda más por el Catastro que mandó elaborar de toda la riqueza de España en el año 1752.

El embajador y los espías británicos habían desvelado que el ministro actuaba a espaldas del monarca, estaría preparando una flota en La Habana para asaltar las posesiones inglesas en Campeche y Belice

Le tocó vivir un periodo en que el imperio español era un mero observador de las guerras entre Francia e Inglaterra, que se disputaban buena parte de lo que fueron colonias españolas en Norteamérica. Zenón de Somovilla se decantó claramente por el bando francés, en tanto el rey era partidario de una posición de equidistancia. Los ingleses intrigaron en el entorno del Palacio real hasta conseguir que el monarca le retirase su confianza. El embajador y los espías británicos habían desvelado que el ministro actuaba a espaldas del monarca, estaría preparando una flota en La Habana para asaltar las posesiones inglesas en Campeche y Belice.

Fernando VI ordenó la noche del 20 de julio de 1754 que arrestaran a su ministro en su casa de Madrid, lo acusaran de alta traición y lo pusieran a buen recaudo en alguna fortaleza alejada de la capital. La elegida fue Granada, adonde llegó bajo la acusación de alta traición y ocultamiento de planes personales de guerra. En principio, lo enviaron preso a la Alhambra o Torres Bermejas, pero finalmente se le permitió que residiera en la ciudad bajo vigilancia del Regente de la Chancillería, Manuel Arredondo.

Por Madrid se comentaba jocosamente que el todopoderoso marqués de “En-si-nada” había sido condenado a la “Gran Nada”

Por Madrid se comentaba jocosamente que el todopoderoso marqués de “En-si-nada” había sido condenado a la “Gran Nada”.

Aquí llegó el 25 de julio de 1754. Su extrañamiento en esta ciudad, vigilado por varios guardias reales, se prolongó hasta finales de diciembre de 1757 en que fue trasladado al Puerto de Santa María, debido a que no le sentaba bien el clima tan extremo de Granada.

Durante los tres años de destierro en Granada, el ministro ilustrado se dedicó a dos cosas: colaborar con el Padre Flores en sus excavaciones en el foro romano del Albayzín y tomar chocolate con el arzobispo Onésimo de Salamanca

Durante los tres años de destierro en Granada, el ministro ilustrado se dedicó a dos cosas: colaborar con el Padre Flores en sus excavaciones en el foro romano del Albayzín y tomar chocolate con el arzobispo Onésimo de Salamanca (1752-57). El Marqués se desplazaba casi a diario al Palacio Arzobispal, concretamente a una estancia que llamaban salón del chocolate. Allí, las altas jerarquías religiosas degustaban chocolate caliente y espumoso tras la misa de laudes en la Catedral; por entonces el chocolate era considerado una bebida con propiedades medicinales, no un alimento. Esta condición les permitía soslayar la normativa católica en cuanto a ayunos.

Fue indultado en 1760 por el nuevo rey, Carlos III. Estuvo condenado al olvido de la política madrileña. En 1766, tras sospecharse que había estado detrás del motín de Esquilache, volvió a ser desterrado, esta vez a Medina del Campo. En esta ciudad castellana falleció en 1781.

El X Conde de Aranda

Pedro Pablo de Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea (1719-98), más conocido como X Conde de Aranda, también probó de la medicina del destierro que aplicaron los monarcas borbones en la segunda mitad del siglo XVIII. De hecho, él mismo había desterrado y encarcelado al Conde de Floridablanca en Pamplona; éste había sido su antecesor como presidente del Gobierno, fue acusado de corrupción y abuso de poder.

Él mismo había desterrado y encarcelado al Conde de Floridablanca en Pamplona; éste había sido su antecesor como presidente del Gobierno

El Conde de Aranda procedía de una familia linajuda aragonesa. Viajó mucho por Europa y desarrolló una intensa vida militar, como embajador y político en los reinados de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Fue presidente del Consejo de Castilla (presidente del Gobierno) en el periodo 1766-73 y secretario de Estado (ministro) en 1792.

En Jaén permaneció hasta finales de agosto, cuando Godoy decidió que había que alejarlo aún más para que no recibiese a conspiradores. Los recluyó en el recinto de la Alhambra, sin que nadie que fuese de su familia pudiera comunicarse con él de ninguna manera

Este último año, cuando ya tenía 73 años, tuvo la mala suerte de ver cómo el joven Manuel Godoy se convertía en favorito y valido de Carlos IV. Sus continuos enfrentamientos con el nuevo hombre fuerte de Palacio le llevaron a ser relegado y convertirse en aglutinador de todos los críticos de Godoy. Hasta que el 7 de marzo de 1794 fue sacado de su casa madrileña, introducido por la fuerza en una diligencia y expulsado a Jaén. En esta provincia permaneció hasta finales de agosto, cuando Godoy decidió que había que alejarlo aún más para que no recibiese a conspiradores. Los recluyó en el recinto de la Alhambra, sin que nadie que fuese de su familia pudiera comunicarse con él de ninguna manera.

Nada más llegar a Granada, el Conde de Aranda sufrió un ataque de apoplejía que le dejó sin fuerzas una pierna y un brazo

Nada más llegar a Granada, el Conde de Aranda sufrió un ataque de apoplejía que le dejó sin fuerzas una pierna y un brazo. Tras ser visitado por un médico, se solicitó al rey que le permitiera desplazarse hasta el balneario de Alhama en busca de mejorar sus dolencias. En Alhama estuvo durante la primera quincena de octubre de 1794, aunque sólo se consiguió que mejorase el movimiento de una mano. Lo desplazaron de nuevo a Granada, donde acudió a reunirse con él su jovencísima esposa. En el confinamiento de la Alhambra permaneció muy poco tiempo más, pues al final su familia se lo pudo llevar a Sanlúcar de Barrameda. Finalmente, obtuvo permiso para irse a sus tierras natales de Épila (Zaragoza), donde falleció en 1798 sin que jamás hubiese podido volver a pisar Madrid.

El X Conde de Aranda murió con el baldón de haber sido el presidente del Gobierno que firmó la expulsión de los jesuitas de España, en 1767. De ahí que, en el primer censo que hizo de parroquias de España (1768), no aparezca ni uno sólo de sus colegios en todo el país.

Los amigos retratados por Goya

Dos íntimos amigos del pintor de cámara Francisco de Goya dieron también con sus huesos en Granada. Y otro más estuvo destinado a venir a la ciudad por decisión de Carlos IV y de su hijo Fernando VII. Los tres -más la esposa de uno de ellos- fueron retratados por Goya en su estudio de la Plaza Mayor. Purgaron sus culpas en tierras alhambreñas con distinta suerte en cada uno de los casos.

Fue ascendiendo hasta pasar al Banco de San Carlos (el banco central de España en aquel momento); aquí ascendió hasta llegar a ser comisario de dicho banco. En 1798 se ocupó de la secretaría de estado de Gracia y Justicia

Antonio Porcel Román fue un alpujarreño (nacido en Mairena en 1755). Estudió leyes en el Colegio San Bartolomé y Santiago y en la Universidad de Granada. En 1784 ya estaba como empleado en la Secretaría de Estado de Indias. En este departamento fue ascendiendo hasta pasar al Banco de San Carlos (el banco central de España en aquel momento); aquí ascendió hasta llegar a ser comisario de dicho banco. En 1798 se ocupó de la secretaría de estado de Gracia y Justicia.

En 1808, ya encumbrado en la administración de la corte de Carlos IV, permaneció en su puesto viendo cómo la familia real se encaminaba a Francia y entregaba su poder a José Bonaparte. Con posterioridad, en 1809, consiguió refugiarse en Granada, adonde había enviado a su familia. En Granada fue elegido diputado para representarla en las Cortes de Cádiz, pero no pudo salir de la ciudad hasta que en 1812 los franceses abandonaron esta tierra. Colaboró con los constitucionalistas de las Cortes de Cádiz a partir de entonces, sobre todo en materia de Hacienda.

Permaneció recluido en su Carmen de Peña Partida (llamado posteriormente de Porcel y de los Catalanes, al pie de Torres Bermejas)

Cuando llegó al trono de Fernando VII fue jubilado forzosamente para quitarlo de en medio. Se había alistado al bando liberal del militar Carlos Beramendi (otro exiliado que murió en Italia). Permaneció recluido en su Carmen de Peña Partida (llamado posteriormente de Porcel y de los Catalanes, al pie de Torres Bermejas), estrechamente vigilado por miembros del partido realista granadino. Allí vivió años de angustia, casi escondido, junto a su mujer Isabel de los Cobos Velasco. Y rodeados de los retratos que en 1806 les había pintado Francisco de Goya en su estudio de Madrid; el pintor mantuvo una relación de amistad con el político granadino.

En el Trienio Liberal (1820-23) fue recuperado como ministro de Gobernación para asuntos de Ultramar e interinamente el de Gobernación

En el Trienio Liberal (1820-23) fue recuperado como ministro de Gobernación para asuntos de Ultramar e interinamente el de Gobernación. Las Cortes también le nombraron consejero de Estado. A finales de 1822, en el inicio de la Década Ominosa y su consiguiente represión de liberales, se encontró con el odio de realistas que le apartó de la Corte progresivamente. Estuvo vacante en Sevilla y Madrid, languideciendo y enfermo hasta que falleció en 1832 (Fue enterrado en el cementerio madrileño de Fuencarral). Había permanecido desterrado en Granada entre 1814 y 1820.

Su viuda Isabel de los Cobos, mucho más joven que Antonio Porcel por ser su segunda esposa, regresó a Granada y se aposentó en la casa número 19 de la Carrera del Genil, junto a dos de sus hijas

Su viuda Isabel de los Cobos, mucho más joven que Antonio Porcel por ser su segunda esposa, regresó a Granada y se aposentó en la casa número 19 de la Carrera del Genil, junto a dos de sus hijas. Ya no deseaba habitar el Carmen de los Catalanes que ocupó años atrás en compañía de su marido.

En el Carmen de Peña Partida, que continuó siendo propiedad de sus descendientes, estuvieron expuestos los dos retratos que les había pintado Goya en 1806. Isabel de los Cobos murió el 22 de abril de 1842 y fue enterrada en Granada.

Los dos retratos de Goya estuvieron en poder de sus descendientes hasta finales del siglo XIX. En 1887 y 1896 los vendieron, no sin antes haber encargado unas copias. El de Antonio Porcel acabó en Buenos Aires (Jockey Club), donde un incendio en 1906 lo redujo a cenizas; el de Isabel de los Cobos recaló en la Natinonal Gallery de Londres.

También Francisco de Goya retrató al actor Isidoro Máiquez Rabay, aunque un año después al matrimonio Porcel, en 1807. Máiquez (Cartagena, 1768) pasaba por ser el actor más famoso de las tablas madrileñas, también de las ciudades por las que hacía algunas rutas. Estuvo muy comprometido con la causa liberal a partir de las Cortes de Cádiz. Fue encarcelado por sus creencias constitucionales. A principios del siglo XIX introdujo innovaciones que le hicieron colocarse en el primer lugar del escalafón de los entremeses.

Máiquez se negó a representarla aduciendo que era de muy baja calidad, incluso se fingió enfermo para reforzar su negativa. Esto hizo que Javier de Burgos medrara ante Fernando VII para desterrarlo de Madrid

En 1818 planteó por escrito un reglamento para la reforma de los teatros y la escena. Se encontraba España inmersa en plena presión absolutista del rey felón. Consiguió seguir actuando a duras penas y soslayando la censura con ciertas artimañas. Hasta que en 1818 se topó con el intento del motrileño absolutista Javier de Burgos de imponerle la representación de una de sus obras. Máiquez se negó a representarla aduciendo que era de muy baja calidad, incluso se fingió enfermo para reforzar su negativa. Esto hizo que Javier de Burgos medrara ante Fernando VII para desterrarlo de Madrid. Isidoro Máiquez recaló en Granada, donde tenía empresarios, amigos y admiradores que le acogieron. (Ver: El libelo que acabó con la carrera de un político “afrancesado y chaquetero”)

En Granada estuvo sobrellevando su destino de mala gana, enfermo de nostalgia y enloquecido. Falleció al poco de llegar a la ciudad, el 18 de marzo de 1820. Le enterraron en el cementerio de las Barreras (San José actual)

En Granada estuvo sobrellevando su destino de mala gana, enfermo de nostalgia y enloquecido. Falleció al poco de llegar a la ciudad, el 18 de marzo de 1820. Le enterraron en el cementerio de las Barreras (San José actual); sus admiradores le levantaron una columna en su recuerdo que ha pasado por la plaza del Campillo, el cementerio, la alameda de la Bomba y actualmente está en la Plaza del Padre Suárez. Hace dos décadas, la extinta CajaGranada le dedicó el nombre de su teatro anexo al Cubo (Promovida por otro cartagenero que entonces era presidente de la entidad financiera, Antonio Claret García).

El retrato que le pintó Goya se encuentra depositado en el Museo del Prado.

El tercer retratado por Francisco de Goya que fue desterrado a Granada por Carlos IV fue nada menos que su valido todopoderoso Manuel Godoy. La situación política y social española estaba muy revuelta por la presión que ejercía el emperador Napoleón Bonaparte. Los días 17 y 18 de marzo de 1808, grupos incontrolados de alborotadores tomaron las calles de Madrid y asaltaron el palacio del presidente del Gobierno, Manuel Godoy. El rey Carlos IV se asustó ante las peticiones del pueblo y cesó a Godoy. Ordenó montarlo en carruaje y enviarlo desterrado a Granada, a las posesiones que le había concedido en el Soto de Roma.

Fernando VII emitió una amplia amnistía para atraerse a los críticos de su padre y empezar su reinado con buen pie. Eso incluyó dejar sin efecto el destierro del Príncipe de la Paz a sus tierras de Granada

Pero justo cuando iba a partir la comitiva hacia el destierro granadino se registró un segundo motín en Madrid, el de Aranjuez. Carlos IV, mucho más asustado aún, abdicó en el Príncipe de Asturias. Fernando VII emitió una amplia amnistía para atraerse a los críticos de su padre y empezar su reinado con buen pie. Eso incluyó dejar sin efecto el destierro del Príncipe de la Paz a sus tierras de Granada.

Pero de poco les valió a los tres. Rey antiguo, Príncipe heredero y valido marcharon a Bayona llamados por orden de Napoleón. El resto de la historia ya es conocida. Godoy nunca más regresó a España; su finca de Soto de Roma fue entregada por las Cortes de Cádiz al general inglés Wellington; permanece en manos de sus descendientes desde entonces (Ver: La isla de los ingleses en el corazón de Granada, que cuestionaba Unamuno)

Un anarquista catalán en Granada

El último desterrado que traigo a esta galería de confinados ilustres en Granada fue un pionero catalán del socialismo y el anarquismo. No recaló en la ciudad alhambreña por decisión real, sino por orden del capitán general de Cataluña, Juan Zapatero.

En 1857, en medio de una gran inestabilidad política, consiguió fugarse a Madrid, donde fundó El Falansterio, una especie de sociedad socialista secreta de inspiración carbonaria

Se llamó Ceferino Tresserra i Ventosa (Barcelona, 1830). De joven trabajó como cajista en una imprenta. Lector asiduo de textos del socialismo, anarquismo y masonería primitivos, pronto se convirtió en agitador y molesto para las autoridades catalanas. Fue muy activo en la revolución de 1854. Dos años más tarde, en 1856, fue detenido y enviado a vivir forzosamente en Granada. En 1857, en medio de una gran inestabilidad política, consiguió fugarse a Madrid, donde fundó El Falansterio, una especie de sociedad socialista secreta de inspiración carbonaria.

Se movió por Cataluña y Andalucía (especialmente su conocida Granada) para extender e implantar el modelo carbonario. Sus movimientos le llevaron a ser encarcelado en la prisión del Saladero y a escribir Los misterios del Saladero. La Revolución Gloriosa de 1868, que acabó con la monarquía e introdujo a España en el Sexenio Revolucionario y su I República, le encumbraron a ser gobernador civil de las provincias de Soria y Palencia. Falleció en Coruña en 1880.

Aquella tradición de Granada y la fortaleza de la Alhambra como lugar de destierro de políticos ilustres fue recogida por el escritor Aureliano Fernández Guerra en su obra 'Alonso Cano o la Torre del Oro'

Aquella tradición de Granada y la fortaleza de la Alhambra como lugar de destierro de políticos ilustres fue recogida por el escritor Aureliano Fernández Guerra en su obra Alonso Cano o la Torre del Oro, publicada en 1842. Este representante de la literatura romántica granadina escribió un recuerdo dramático al estilo del siglo de oro. La trama discurre entre Granada y Sevilla. Uno de los personajes, César Velli, que está al servicio del Duque de Osuna en Sevilla, es desterrado a Granada a purgar sus culpas y para alejarlo de la corte del noble sevillano.