El primer granadino que navegó el Canal de Suez en 1869

-

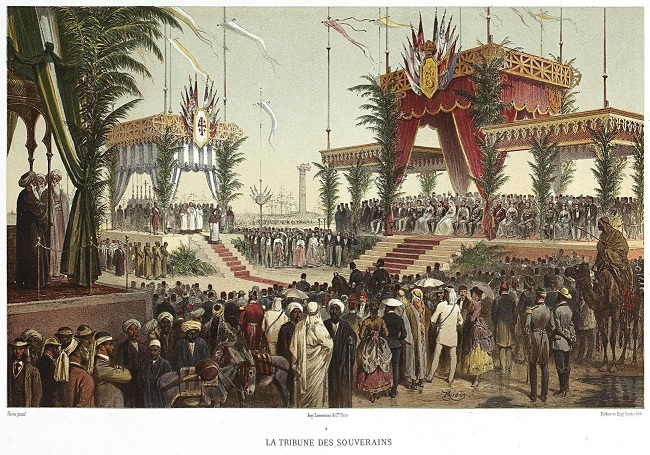

El catedrático de Árabe de la UGR representó a España en la inauguración de 1869, junto a la también emperatriz Eugenia de Montijo, que presidió la ceremonia mundial

Desde muchos meses antes, quizás años, la mayoría de países estaban preparando sus embajadas para acudir a la inauguración de uno de los mayores acontecimientos de la historia contemporánea: la comunicación del Mediterráneo con el Índico a través de un canal. Aquella obra suponía ahorrarse meses de navegación entre Europa, Asia y Oceanía. Los barcos acortarían varios miles de kilómetros al no tener que circunnavegar toda África. España estaba muy interesada por que el comercio entre sus colonias Filipinas y el puerto de Cádiz se recortaba a prácticamente a la mitad.

Pero en 1869, la situación política española estaba más que revuelta: la revolución Gloriosa de septiembre de 1868 había acabado con la monarquía de Isabel II, que era en principio la destinada a encabezar la delegación española en Egipto. Cuando llegó el momento de emprender el viaje a Suez, en España había un gobierno provisional con Francisco Serrano como regente y el general Juan Prim en la jefatura de gobierno. Andaban ojeando un nuevo monarca que pusiera orden al revuelto patio político.

En aquella comisión española fue incluido el catedrático granadino Juan Facundo Riaño, en representación de la Real Academia de la Historia

En aquellas condiciones, ni el regente ni el presidente del Gobierno se atrevieron a ausentarse durante las varias semanas que iba a durar la travesía de ida y vuelta a Egipto. Así es que la comisión que se formó estuvo compuesta más por representantes sociales que por políticos. En aquella comisión española fue incluido el catedrático granadino Juan Facundo Riaño, en representación de la Real Academia de la Historia; había entrado como académico tan sólo unos días antes de su partida a Egipto, el 10 de octubre de 1869. Tenía 41 años y no era la primera vez que viajaba a Oriente.

La comisión española se dirigió por tierra desde Madrid hasta Cartagena, donde embarcaron en la fragata La Berenguela. Este era un navío de guerra mixto (vapor y vela) que había sido construido en Ferrol, había participado en la guerra del Callao y después la destinaron a unir la vigilancia de Manila, en un viaje anual

La comisión española se dirigió por tierra desde Madrid hasta Cartagena, donde embarcaron en la fragata La Berenguela. Este era un navío de guerra mixto (vapor y vela) que había sido construido en Ferrol, había participado en la guerra del Callao y después la destinaron a unir la vigilancia de Manila (de donde nunca más regresó). La fragata era un barco grande, más de océano que de mar interior, por eso se topó al llegar a Port Said con que las dimensiones del flamante Canal eran más bien escasas. Hubo que desarbolar parte de las velas, desmontar cañones, aliviarla de carbón y remolcarla con bueyes en algunos tramos; los cañones fueron transportados 165 kilómetros por tierra entre Port Said y Suez. (El canal primigenio era más estrecho y menos profundo que el que ha resultado tras posteriores ampliaciones). Este fue el primer navío español en atravesar el Canal, bajo el mando del capitán Arias Salgado, entre el 18 de noviembre y 2 de diciembre. La Berenguela después enfiló el Mar Rojo y el Índico para continuar hacia Manila. La delegación española regresó en el vapor Pelayo, con puerto en Cádiz.

El granadino Juan Facundo Riaño estuvo presente en la cubierta de La Berenguela cuando se produjo la famosa anécdota de la serenata a la emperatriz de los franceses. Antes de proseguir, recordemos que los fastos de inauguración del Canal de Suez duraron varios días, fueron una mezcla de fiesta oriental y de lujo francés. La Francia imperial de Napoleón III Bonaparte (1808-1873) no escatimó un franco en oropeles ante todas las cortes y gobiernos mundiales que se habían dado cita en Egipto. El Canal de Suez era una idea de los faraones egipcios de cuatro mil años atrás que había culminado el emperador de Francia. Toda una demostración de fuerza ante su ancestral enemiga Inglaterra.

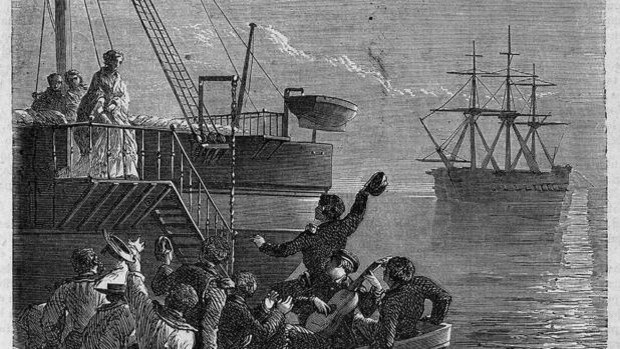

La noche anterior al acto inaugural, las crónicas periodísticas contaron cómo las marinerías de la fragata La Berenguela y del vapor Pelayo tomaron sigilosamente sus botes y se acercaron hasta la popa del barco presidencial francés, donde descansaba la emperatriz granadina Eugenia de Montijo, el centro de todas las miradas por aquellos días

La noche anterior al acto inaugural, las crónicas periodísticas contaron cómo las marinerías de la fragata La Berenguela y del vapor Pelayo tomaron sigilosamente sus botes y se acercaron hasta la popa del barco presidencial francés, donde descansaba la emperatriz granadina Eugenia de Montijo, el centro de todas las miradas por aquellos días. Comenzaron a cantar canciones españolas con una guitarra andaluza; al instante se abrió un portillo y una voz de mujer preguntó quiénes eran los de la serenata. “Marineros de vuestra España, majestad”, respondieron. La emperatriz de los franceses les pidió que entonaran canciones españolas de su infancia en Granada y Madrid; pidió El Vito y Soledad. También pidió escuchar un cuarteto de su infancia granadina que decía así: “La pena y lo que no es pena/estoy pasando por ti/ayer porque pensaba verte/y hoy porque no te vi”.

Un catedrático ilustre, borrado del callejero

Juan Facundo Riaño fue un personaje muy importante en el segundo tercio del siglo XIX, tanto en Granada como en Madrid. Nada más regresar de su viaje al Canal de Suez, dio una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre este tema y escribió un opúsculo. De familia granadina acomodada (vivían en la casa número 40 de la calle Zacatín, con fachada trasera al Darro), en su juventud viajó por varios países europeos; contrajo matrimonio con una hija del arabista Pascual de Gayangos, lo que le abrió muchas puertas en el mundo académico. También cultivó la amistad con Francisco Giner de los Ríos y el almeriense Nicolás Salmerón (futuro presidente de la I República) con quienes coincidió como colegial en la Universidad de Granada. Consiguió la cátedra de Árabe de Granada a partir de 1863, también catedrático de Bellas Artes, con infinidad de publicaciones sobre historia y arqueología de Granada. Así mismo, formó parte de la Comisión de Monumentos que acopaba piezas para el futuro Museo Arqueológico.

Juan Facundo Riaño fue un personaje muy importante en el segundo tercio del siglo XIX, tanto en Granada como en Madrid. Nada más regresar de su viaje al Canal de Suez, dio una conferencia en el Ateneo de Madrid sobre este tema y escribió un opúsculo

A partir de 1881 entró en política. Ocupó cargos en ministerios relacionados con la educación y la cultura: en 1882, Director General de Educación; ayudó a Giner de los Ríos a poner en marcha la Institución Libre de Enseñanza; creó el Museo Pedagógico Nacional; participó en la reforma de la Universidad de Granada; estuvo como académico en San Fernando. Como político, siempre estuvo a disposición de los gobiernos de Sagasta y de Cánovas del Castillo. Permaneció veinte años como senador y diputado por el distrito de Antequera. Murió como senador vitalicio.

En la década de 1880, cuando se reformó el Colegio de San Pablo (Facultad de Derecho actual) y fue demolida la nave de dormitorios de los jesuitas, salió un espacio abierto entre el claustro de San Justo y Pastor y el Rectorado. A aquella calle se decidió ponerle el nombre de Riaño, en atención a los muchos méritos del catedrático para con su ciudad, aunque ya por entonces estaba más centrado en Madrid que en Granada.

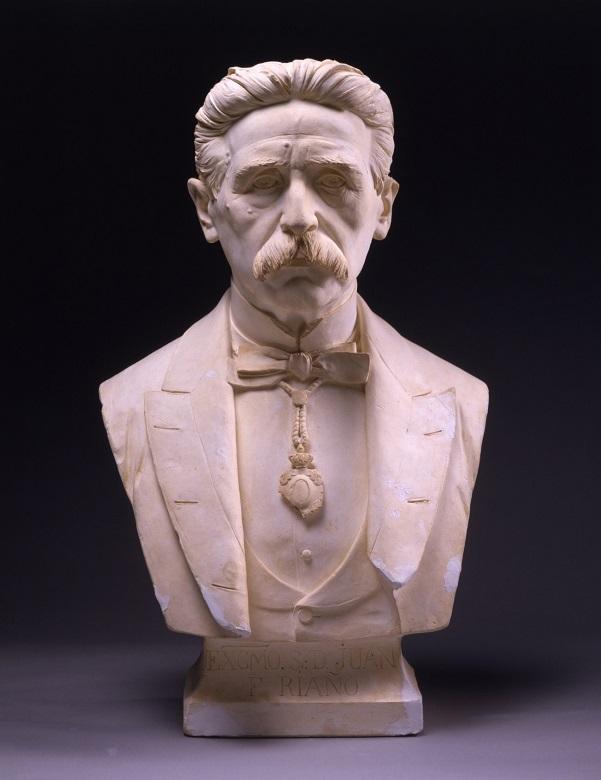

La Universidad de Granada ordenó hacerle un busto que le recordase, justo cuando falleció en 1901, obra de Ricardo Bellver. La calle Riaño dejó de existir a partir de 1943, tras las reformas pactadas en la manzana de la Universidad Literaria entre el alcalde Gallego Burín y el rector Marín Ocete. Hoy la calle Riaño está convertida en el patio interior que queda a la derecha de la entrada de la Facultad de Derecho desde la Plaza de la Universidad.