Crónicas Sanitarias: Nuevas pandemias que vendrán y sin preparar; adolescentes con cáncer; el silencio mata y la necesidad de hablar del suicidio; dormir en pareja para dormir mejor o tener cáncer cambia la manera de hacer las cosas como oncólogo

1. Amós García, el médico que trató el primer caso de covid en España: “Vendrá otra pandemia y no estamos preparados”

Leído en La Vanguardia por Silvia Fernández.

Se cumplen cinco años después de que se confirmara el primer caso de covid de España en la pequeña isla canaria de La Gomera –de poco más de 22.000 habitantes–, que se convirtió, sin quererlo, en el laboratorio perfecto por su tamaño para probar las medidas de contención del virus y evitar su propagación

Se cumplen cinco años después de que se confirmara el primer caso de covid de España en la pequeña isla canaria de La Gomera –de poco más de 22.000 habitantes–, que se convirtió, sin quererlo, en el laboratorio perfecto por su tamaño para probar las medidas de contención del virus y evitar su propagación.

Entonces nadie podía imaginar que el primer caso se fuera a detectar en una pequeña isla. Madrid o Barcelona tenían todas las papeletas si nos ceñimos a la teoría de la probabilidad, por el mayor movimiento de personas, pero el destino quiso que viajara a la isla un turista alemán que antes de llegar a Canarias había estado en contacto con una enferma de covid, compañera de trabajo y recién llegada de Wuhan (China), donde había ido a un curso.

Fue el Gobierno alemán el que informó al Ministerio de Sanidad español de ese posible contagio y a partir de ahí comenzó una “carrera contrarreloj” para localizar al turista y aislarlo para impedir que el virus se extendiera.

El turista fue localizado en una vivienda vacacional en el pueblo de Hermigua, junto a cuatro amigos más, ajenos a todo lo que se estaba moviendo a su alrededor. De allí, una vez informados de lo que ocurría, fueron trasladados al hospital en el que se les realizaron todas las pruebas diagnósticas para determinar si estaban infectados o no del virus. Sólo él dio positivo y tuvo síntomas leves.

“Recuerdo que estaba en el despacho y entró el secretario a contarme que había una ambulancia frente a los apartamentos y varias personas con buzos, como si fueran a sulfatar al campo, y que igual era por el virus ese que había por ahí”, apuntaba Jordán Piñero, que entonces era el alcalde de Hermigua

“Recuerdo que estaba en el despacho y entró el secretario a contarme que había una ambulancia frente a los apartamentos y varias personas con buzos, como si fueran a sulfatar al campo, y que igual era por el virus ese que había por ahí”, apuntaba Jordán Piñero, que entonces era el alcalde de Hermigua. Como recuerda, acto seguido entró a internet a mirar qué era aquello. En aquel momento descubrió por primera vez la covid.

Cuando se confirmó el primer caso en La Gomera la información sobre la enfermedad era muy escasa y tampoco se sabía cómo actuar y qué medidas aplicar para contenerla pero, como explica Amós García, referente de la lucha contra la covid, lo que se hizo fue “aplicar las medidas clásicas de salud pública”.

García, que ha sido jefe de Epidemiología y Prevención del Servicio Canario de Salud y presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV), afirma que la idea fundamental fue hacer “lo de toda la vida”, que es el aislamiento de los casos y el estudio de todos los contactos.

Se rastrearon restaurantes, aviones, barcos, taxis, tiendas… todos los lugares por los que había pasado el turista. Y funcionó

Se rastrearon restaurantes, aviones, barcos, taxis, tiendas… todos los lugares por los que había pasado el turista. Y funcionó. “Pese a todas las dificultades no hubo casos secundarios en la isla, lo que puso en evidencia que las medidas clásicas de salud pública seguían teniendo una vigencia espectacular”, indica García. Tres semanas después, Canarias volvería a ser pionera al confinar un hotel entero en Tenerife con 1.000 personas tras confirmarse un caso.

Cinco años después, García llama la atención sobre la necesidad de potenciar la estructura de la atención primaria y de salud pública porque “vendrán más pandemias” y no estaremos preparados. “El cambio climático está ahí y cada vez se aproximan más los hábitat de los animales a las personas y aparecerán nuevos problemas que podrían explosionar en forma pandémica”

Cinco años después, García llama la atención sobre la necesidad de potenciar la estructura de la atención primaria y de salud pública porque “vendrán más pandemias” y no estaremos preparados. “El cambio climático está ahí y cada vez se aproximan más los hábitat de los animales a las personas y aparecerán nuevos problemas que podrían explosionar en forma pandémica”, advierte.

En La Gomera la pregunta que se hacen es si ‘el turista del covid’ ha vuelto a la isla o no. Nadie lo sabe. Desde el Cabildo se le regaló en el 2020 un bono con un viaje con una caducidad de un año para que pudiera volver a disfrutar de la isla sin sobresaltos ni enfermedad. La institución ha confirmado que el bono se utilizó pero nada sabe quién lo hizo.

2. "Contadnos lo que nos pasa": los adolescentes con cáncer prefieren estar informados sobre su enfermedad

Escribe Sonia Moreno en Diario Médico.

¿Cómo explicaría un niño de siete años qué es la neutropenia? Salvador lo hace tirando de dibujos. A punto de cumplir ocho -“el 27 de marzo”, puntualiza- ha vivido un diagnóstico de cáncer, y sabe de primera mano cómo puede interferir en la vida tener bajo el nivel de neutrófilos

La perspectiva que tienen los niños y adolescentes con cáncer sobre su enfermedad ayuda a médicos y profesionales sanitarios a mejorar la atención que reciben.

¿Cómo explicaría un niño de siete años qué es la neutropenia? Salvador lo hace tirando de dibujos. A punto de cumplir ocho -“el 27 de marzo”, puntualiza- ha vivido un diagnóstico de cáncer, y sabe de primera mano cómo puede interferir en la vida tener bajo el nivel de neutrófilos. Relata con sus trazos dónde se encuentran los glóbulos blancos en la sangre, “que nos defienden de las bacterias” y cómo la quimioterapia puede hacerlos desaparecer y llevarle a una condición de “neutropenia”, pronuncia con claridad. “Sin esos glóbulos blancos, las bacterias pueden entrar en nuestro cuerpo, y enfermamos. Para evitarlo, necesitamos lavarnos las manos, mascarillas, batas, guantes y alcohol”. Lo que menos le ha gustado de su proceso terapéutico ha sido el aislamiento, “porque no podían visitarme muchos amigos”.

Salvador es uno de los de los siete niños y adolescentes que han presentado su visión sobre el cáncer a médicos y profesionales sanitarios. Por un día, estos chavales han sido los profesores en un original curso de oncología pediátrica impartido por pacientes y dirigido a profesionales (médicos, enfermeras, auxiliares o TCAE, psicólogos, profesores). El curso lo ha organizado el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid, con motivo del Día Mundial del Cáncer Infantil, que se celebra mañana sábado.

En España, se diagnostican unos 1.500 nuevos casos de cáncer infantil cada año (entre los 0 y 19 años de edad), de los que un 10% se tratan en el Hospital Niño Jesús. Alrededor del 20% de los pacientes en este hospital proceden de otras comunidades autónomas; la experiencia con el trasplante hematopoyético complejo también sitúa al centro madrileño a la cabeza en nuestro país, con 60 injertos de este tipo anuales.

“El primer objetivo es que los pacientes sobrevivan; afortunadamente, los niños con cáncer en nuestro país se curan en un 85%, y seguimos trabajando para mejorar esa cifra”

“El primer objetivo es que los pacientes sobrevivan; afortunadamente, los niños con cáncer en nuestro país se curan en un 85%, y seguimos trabajando para mejorar esa cifra”, expone Luis Madero, jefe de Oncología del centro, y uno de los mayores expertos en cáncer infantil de nuestro país. El especialista subraya laimportancia de la investigación, tanto la académica como de la industria, pues es la clave para que los enfermos sobrevivan más. El Niño Jesús es el hospital de Europa que más enfermos de oncología pediátrica recluta para ensayos, mantiene abiertos más de 100 en fase 1. Para Madero, también es conveniente concentrar a los pacientes en centros con experiencia para optimizar los resultados. “Estoy convencido de que la curación o la cronificación del grupo de pacientes que hoy no se cura está más próxima”, afirma. “Pero, además de curarse, queremos que se curen bien, que no tengan secuelas físicas, que cuando les damos la quimioterapia no desarrollen problemas cardiacos al cabo de los años, en definitiva, que no presenten alteraciones como supervivientes a largo plazo. Y también queremos que la humanización sea el hilo conductor de todo el proceso, de forma que la vida del niño, mientras recibe el tratamiento en el hospital, le sea lo más favorable posible. Para ello, tenemos que escucharlos. Es lo que se busca con este curso”.

La coordinadora del curso, Julia Ruiz, enfermera supervisora del Servicio Oncohematología y Trasplante, comenta que es el reflejo de una “atención sanitaria centrada en el paciente”. El hospital cuenta con un comité de pacientes, integrado por niños de entre 11 y 18 años, y para ellos resultaba importante contar cómo viven su proceso, de ahí la iniciativa. El objetivo con este encuentro es “darles voz, ver su experiencia a través de sus ojos y conocer cómo han vivido el proceso de la enfermedad”. A lo largo de varios días, los pacientes expertos han preparado cuidadosamente las presentaciones, con ayuda de sus oncólogas y enfermeras.

Las células malignas crecen y crecen y pueden invadir cualquier órgano del cuerpo”, es la definición de cáncer que aporta Harold, de 12 años, y que le da pie a explicar su experiencia: cuatro años en los que ha recibido dos trasplantes y una terapia CAR-T. Le llaman Harold, el campeón

Ante una sala abarrotada de profesionales, los chavales han dado forma teórica a una enfermedad que conocen bien en la práctica: “Las células malignas crecen y crecen y pueden invadir cualquier órgano del cuerpo”, es la definición de cáncer que aporta Harold, de 12 años, y que le da pie a explicar su experiencia: cuatro años en los que ha recibido dos trasplantes y una terapia CAR-T. Le llaman Harold, el campeón.

“Son fármacos con nombres raros que sirven para curar el cáncer”, aclara Rafael sobre la quimioterapia. Diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) en julio de 2023, Rafael recuerda al auditorio que la quimio no es lo único que puede causar efectos secundarios indeseables, también lo hacen los corticoides, que son parte del tratamiento; no siempre se hace hincapié en las desagradables sensaciones que pueden producir: “Enfado, llagas en la boca, un hambre terrible”, enumera. “Deberíamos poder negociar algo de las comidas”, sugiere.

Otra sugerencia: evitar los apósitos transparentes, “me da mucha grima verme el catéter”. En eso, Ignacio es un gran experto; es el ponente encargado de explicar qué es un port-a-cath (catéter venoso central) y sus diferencias frente al catéter de vía periférica (PICC). “Cuando me lo iban a poner tenía un poco de miedo, pero no me hicieron daño; tampoco se nota mucho. Me ha dado mucha seguridad, nunca se me ha obstruido y he podido hacer deporte e ir a la playa con él”. Para Ignacio, de diez años de edad y tratado por un linfoma de Hodgkin, todo fueron ventajas. Tras llevarlo durante año y medio, casi le dio pena cuando se lo quitaron: “Lo guardo con mucho cariño en la habitación”, dice exhibiéndolo a un auditorio que estalla en risas. Puede que la próxima vez que se vea ante un público así lo haga como el cirujano cardiaco que le quiere ser.

“Todos, niños o adultos, necesitamos darnos una explicación con una cierta coherencia de por qué nos ha tocado estar enfermos y de las etapas por las que vamos a pasar”

Construir un mapa de experiencia

“Todos, niños o adultos, necesitamos darnos una explicación con una cierta coherencia de por qué nos ha tocado estar enfermos y de las etapas por las que vamos a pasar”, expone Julio Zarco, director gerente del hospital. “La narrativa de cómo vivimos la enfermedad es importante, porque nos ayuda a entenderla. Cuanto más lo cuenta uno, más lo interioriza, lo que contribuye a la aceptación psicológica, algo importante en la resolución del cáncer”.

Además, apunta Zarco, tomar nota de las observaciones de los pacientes y sus familias “nos propone un mapa de la experiencia del hospital, que es sobre la que debemos construir la asistencia sanitaria, y no al revés, como hemos hecho durante siglos. Cada vez hay más evidencia sobre los beneficios de deconstruir los procesos asistenciales, contar con mapas de experiencia y montar los procesos asistenciales sobre ellos”.

Cáncer en la adolescencia

Si los más pequeños se centran en entender su enfermedad, los adolescentes se enfrentan a otras inquietudes. Además de la lucha contra el cáncer, deben lidiar con los cambios en su cuerpo, su vida social y su futuro. Daniel, adolescente diagnosticado de un linfoma, aborda el aspecto de la fertilidad, un posible efecto a largo plazo de los tratamientos oncológicos. “Es un tema que suele quedar en segundo plano, porque cuando te dan el diagnóstico, estás más preocupado por otras cosas”. Claudia, de 15 años, coincide: “Ahora no pienso en eso, mi principal preocupación es cómo va a continuar el proceso y qué tratamientos tengo que seguir”.

Quizá precisamente porque un adolescente no suele estar pensando en una futura maternidad o paternidad, Daniel considera que es un aspecto para el que se necesita cierto tiempo de reflexión, y “poder hablar con el médico, con los padres y también pensarlo en soledad. Pero por lo rápido que va todo, a veces no siempre contamos con ese tiempo”

Quizá precisamente porque un adolescente no suele estar pensando en una futura maternidad o paternidad, Daniel considera que es un aspecto para el que se necesita cierto tiempo de reflexión, y “poder hablar con el médico, con los padres y también pensarlo en soledad. Pero por lo rápido que va todo, a veces no siempre contamos con ese tiempo”.

Ambos manifiestan una clara preferencia por que les expliquen lo que les está pasando de forma sincera, “para no llevarme sorpresas”, apunta Claudia. Daniel recuerda que a los adolescentes les gusta que los médicos les hablen con “cercanía, naturalidad y transparencia, sin ocultarnos nada. Así, se establece la confianza”.

Para los padres también es de gran ayuda una comunicación directa y sincera. Raquel, madre de Marcos, paciente de 17 años, opina que a veces tienen que enfrentarse a preguntas que “nosotros no sabemos responder bien, siempre es mejor que sus dudas las resuelva un profesional”.

Ellos llegaron de otra comunidad para recibir la terapia avanzada CAR-T, y echaron en falta más información en su centro de referencia. “Todo fue muy rápido. Al venir, no sabíamos si era para una consulta, para estar aquí tres días o tres meses; fue muy apresurado”.

Destaca que “en este hospital se percibe humanidad. El trato de todos los profesionales es maravilloso. Simplemente, el hecho de que le dejen salir una tarde a dar un paseo al Retiro, que se desconecte un poco de la bomba y hacerle sentir que no está hospitalizado… parece una tontería, pero momentos como esos tienen mucho valor”.

3. El silencio mata. Cómo y por qué hablar de suicidio entre los adolescentes

Eleonora Gioconda lo escribe en El País.

Beatriz Hidalgo tiene 51 años, es profesora de secundaria en un centro de adultos y hace 14 meses perdió a su hijo por suicidio. Dani tenía 14 años.

Beatriz Hidalgo tiene 51 años, es profesora de secundaria en un centro de adultos y hace 14 meses perdió a su hijo por suicidio. Dani tenía 14 años. “Desde entonces mi marido y yo no tenemos vida por dentro. El dolor que sientes no se puede describir. Piensas que es una pesadilla y que, al día siguiente, te despertarás y Dani estará allí… Y no está”, dice una tarde de enero en el centro de Madrid, hacia donde se desplaza para hacer terapia de grupo con otros padres que han perdido a sus hijos o hijas. En España, en 2023 (últimos datos disponibles), se suicidaron 4.116 personas, once al día. Diez eran menores de 15 años y 354 tenían una edad de entre 15 y 29. Cifras mayores a las de antes de la pandemia: en 2019 fueron 3.671: 7 eran menores de 15 y 309 tenían entre 15 y 29.

“El silencio le mató; si hubiéramos podido saberlo, le habríamos conseguido ayuda”, escribió

En una carta a la directora de EL PAÍS publicada el pasado 4 de enero, Beatriz pidió ayuda: “El silencio le mató; si hubiéramos podido saberlo, le habríamos conseguido ayuda”, escribió. Lo resume así mientras cuenta que su hijo se cerró y se encerró: “Esto es un enemigo muy grande y silencioso, te viene por la espalda. Es necesario hablar de ello, antes de que sea demasiado tarde”. Está convencido también de ello Sergio Tubio, bombero del Ayuntamiento de Madrid, especializado en intervenciones en crisis suicidas: “Hablar del suicidio no lo fomenta, lo que mata es el silencio”.

¿Cuál es la mejor forma de hacerlo con los adolescentes? “Es crucial abordar la formación y la concienciación sobre este tema de manera responsable”

¿Cuál es la mejor forma de hacerlo con los adolescentes? “Es crucial abordar la formación y la concienciación sobre este tema de manera responsable”, contesta Luis Fernando López, psicólogo que durante cinco años desempeñó el cargo de coordinador técnico del programa Hablemos de suicidio del Colegio Oficial de Psicología de Madrid. “Entrar en un aula con 400 estudiantes y hablar abiertamente sobre autolesiones y conductas suicidas como si se tratara de un seminario técnico es comparable a irrumpir con un elefante en una cristalería”, explica el también profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

“Debemos tratar este tema sin generar pánico. Este ruido, que alude al miedo inherente que ya existe en la sociedad, puede ser contraproducente. Si se nos dijera que nuestras hijas o hijos están en riesgo vital, que se autolesionan porque no encuentran otra forma de lidiar con la vida, lo normal sería que nos sintiéramos sobrepasados”, continúa. “Sin embargo, el pánico paraliza. Por ello, necesitamos una información que las familias puedan procesar y estrategias que mitiguen el impacto emocional al abordar estas conductas en las aulas”.

Para el experto, en la mayoría de los casos, las conductas autolesivas o las ideaciones suicidas en adolescentes no están relacionadas con un trastorno de salud mental específico, sino con una vulnerabilidad psicológica y emocional que los afecta significativamente

Para el experto, en la mayoría de los casos, las conductas autolesivas o las ideaciones suicidas en adolescentes no están relacionadas con un trastorno de salud mental específico, sino con una vulnerabilidad psicológica y emocional que los afecta significativamente: “Tanto el suicidio como la autolesión no son el problema en sí, sino la consecuencia de múltiples dificultades previas que los conducen a estas conductas extremas. Esta situación les impide llevar una vida saludable y afrontar los retos propios de su edad. Por ello, es fundamental centrarnos en los desajustes emocionales que preceden a estas conductas”.

Y añade: “Si tuviera que dirigirme a un aula con 400 estudiantes, lo haría hablando sobre aspectos como la tolerancia a la frustración, los procesos de ansiedad, la tristeza, las rupturas sentimentales, y las dificultades en las relaciones sociales o familiares. Abordar la conducta suicida requiere un enfoque transversal que contemple estos desajustes y los comportamientos asociados. A menudo, estas situaciones desbordan a los adolescentes, y la falta de apoyo adecuado, ya sea porque no lo han solicitado o no saben cómo hacerlo, o porque han recurrido a la autolesión como única forma de aliviar su sufrimiento, agrava el problema”.

Coincide con él el psiquiatra Enric Armengou, que forma parte del comité de expertos del Ministerio de Sanidad para el suicidio y es especialista en conductas suicidas. Es también voluntario del teléfono de la Esperanza y la línea de Prevención del Suicidio en Cataluña. En septiembre publicó el libro Romper el Silencio: reflexiones para entender y prevenir el suicidio entre los jóvenes. Asegura que la idea nació porque en el colegio de su hija hubo un intento de suicidio y se consideró como un accidente. “Todos, incluidos los niños, sabían que no. Me dije: esto hay que hablarlo bien. Y tras una sesión de grupo con los padres, salió el libro”.

No solo el teléfono de la Esperanza atiende ese tipo de llamadas; en mayo de 2022 el Ministerio de Sanidad creó el 024, una línea específica de atención a la conducta suicida: en el día de su estreno atendió 1.000 llamadas en 24 horas.

Línea de atención a la conducta suicida

No solo el teléfono de la Esperanza atiende ese tipo de llamadas; en mayo de 2022 el Ministerio de Sanidad creó el 024, una línea específica de atención a la conducta suicida: en el día de su estreno atendió 1.000 llamadas en 24 horas. Desde entonces se han registrado 355.287 (de ellos, los que tienen entre 10-14 años rondan el 1%, mientras que los que tienen entre 15 y 19 oscila entre el 3 y el 5%).

En septiembre, Sanidad también dio a conocer los principales puntos del futuro Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027. Entre ellos, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de información para conocer mejor la realidad de las autólisis; sensibilidad y lucha contra el estigma; prevención en las situaciones de mayor vulnerabilidad [personas mayores de 80 años, los adolescentes o las personas LGTBIQ+]. En ese plan de acción ha trabajado un grupo de expertos que incluye especialistas sanitarios y académicos, supervivientes y representantes de la Policía y bomberos. La ministra de Sanidad, Mónica García, tiene previsto presentarlo en el consejo interterritorial del SNS.

En el instituto donde estudiaba el hijo de Beatriz, los psicólogos atendieron a los compañeros de Dani después de su muerte, pero en el centro no se ha organizado ninguna charla sobre prevención

En el instituto donde estudiaba el hijo de Beatriz, los psicólogos atendieron a los compañeros de Dani después de su muerte, pero en el centro no se ha organizado ninguna charla sobre prevención. Hay otros muchos institutos donde tampoco ocurre. Carlos Soto y Olga Ramos, que hace diez años perdieron a su hija de 18 por suicidio, se dedican ahora, entre otras muchas actividades a dar charlas con profesionales de la salud mental en los centros educativos. No ha sido en más de 15 y la mayoría, religiosos. Ambos perciben que todavía hay una barrera que frena a los responsables de los institutos, la del miedo. “Muchas veces el miedo es por desconocimiento”, explican. “Los adolescentes sí quieren saber. Un día fuimos con un sobreviviente y al salir del centro tenía ya el Instagram lleno de mensajes de agradecimiento. En otra ocasión recuerdo a un chaval decirnos que para ellos es complicado porque no tienen un manual de instrucciones de la vida. Le dije que los padres tampoco lo tenemos, por eso es importante hablar. Incidimos mucho en la comunicación con los compañeros, por si ven que está más taciturno o ha tenido un cambio de comportamiento y les explicamos cómo hacer para acercarse, cómo preguntarle”.

“Para mí hablar de inteligencia emocional y de resolución de conflictos ya es hacer prevención”, cuenta. Y añade: “El profesorado percibe que han aumentado las autolesiones y preguntan qué está pasando. Quieren saber y tienen ganas de tener herramientas para abordarlo”

Natalia Rodríguez Robles estudió Psicología y trabaja como orientadora educativa en la Comunidad de Madrid. Se encarga de dar formación en los colegios e institutos sobre cómo hablar del suicidio. “Para mí hablar de inteligencia emocional y de resolución de conflictos ya es hacer prevención”, cuenta. Y añade: “El profesorado percibe que han aumentado las autolesiones y preguntan qué está pasando. Quieren saber y tienen ganas de tener herramientas para abordarlo”, añade.

Incide el psiquiatra Armengou en que hay que empezar a desmontar el “mito” de que hablar del suicidio lo retroalimenta. “El diálogo es necesario para la prevención y esencial para desmontar los estigmas. Siempre ha habido un tipo de suicidio llamado impulsivo, de cruce de cables. Pero en la inmensa mayoría de casos ha habido señales previas. Una cosa muy importante es que no tienen por qué ser chavales con trastorno mental, sino que lo estén pasando mal. En el fondo es un equilibrio entre la angustia que tienen ―que se mete en los tuétanos, que te parece que puede más que tú, que es eterna― y los sistemas de compensación”.

En los adultos “existe un concepto claro y desarrollado sobre la muerte y sus implicaciones. La ideación suicida se suele presentar a raíz de problemas de trabajo, dificultades económicas o enfermedad; en muchos casos, frente a situaciones objetivamente irreversibles”, escribe

En su el libro, Armengou explica las diferentes maneras en las que se manifiesta el suicidio en las etapas de la vida: infancia, adolescencia, adultez, vejez. En los adultos “existe un concepto claro y desarrollado sobre la muerte y sus implicaciones. La ideación suicida se suele presentar a raíz de problemas de trabajo, dificultades económicas o enfermedad; en muchos casos, frente a situaciones objetivamente irreversibles”, escribe. “La ideación suicida en los adolescentes en tendencialmente impulsiva, por aquella sensación de encontrarse en un laberinto sin salida o de sentir que se ahogan en un vaso de agua. En muchos casos aparecen señales previas con cambios de actitud o conductas de prueba: ingesta de pastillas, autolesiones o amenazas explicitas de suicidio”. Tanto él como López están preocupados por ese incremento de autolesiones.

De ahí, insiste López, la importancia de abordar el tema. “La autolesión y la conducta suicida están estrechamente relacionadas, aunque representan comportamientos diferentes debido a los objetivos que persiguen. En el caso de la conducta suicida, los adolescentes no buscan acabar con su vida, sino con la forma en que están experimentando y sintiendo su existencia. Ven en ello una solución definitiva a problemas que, en la mayoría de los casos, son temporales y tienen solución si cuentan con el acompañamiento adecuado. Por otro lado, la autolesión es un comportamiento que puede cumplir múltiples propósitos. Puede ser una estrategia de regulación emocional, una forma de autocastigo o incluso un intento de comunicación hacia otras personas, cuando no encuentran palabras o modos para expresar su sufrimiento. Este daño físico les permite, en ocasiones, disminuir la ansiedad y la angustia psicológica que experimentan. A través de la autolesión, los adolescentes intentan recuperar el control sobre el inicio y el fin de su dolor, enfrentándose a algo que sienten que no pueden resolver por otros medios”.

Y añade: “Cuando no existe un acompañamiento educativo adecuado por parte de la familia, la escuela y la sociedad, estos periodos de vulnerabilidad pueden convertirse en algo habitual durante esta etapa de la vida. Esto genera serias dificultades para intervenir, ya que los adolescentes llegan a normalizar el hecho de hacerse daño como una forma de aliviar el dolor social y emocional que sienten, debido a la falta de herramientas para afrontarlo de otra manera”

Y añade: “Cuando no existe un acompañamiento educativo adecuado por parte de la familia, la escuela y la sociedad, estos periodos de vulnerabilidad pueden convertirse en algo habitual durante esta etapa de la vida. Esto genera serias dificultades para intervenir, ya que los adolescentes llegan a normalizar el hecho de hacerse daño como una forma de aliviar el dolor social y emocional que sienten, debido a la falta de herramientas para afrontarlo de otra manera”.

Como dice Amaia Izquierdo, psicóloga clínica en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid y socia de AEPCP, el adolescente se encuentra en un momento de confusión propio del desarrollo físico y emocional de esa etapa de vida. “En lugar de psicopatologizar la vida cotidiana, es necesario acompañar de manera transversal a nivel personal, pero también familiar y contextual: con la familia, los entrenadores, profesores, monitores de ocio que son los que pueden detectar cambios de comportamientos. Por otro lado, hay que incidirles en que la emocionalidad negativa forma parte de la vida y trabajar para desarrollar frente a ella la empatía, autoestima, respeto propio y hacia los demás, flexibilidad, capacidad crítica y tolerancia al malestar”.

4. Las superbacterias matan ocho veces más de lo estimado hasta ahora por Sanidad, según un estudio

Lo escribe Oriol Güell en El País.

Una novedosa investigación llevada a cabo en 130 hospitales de España por especialistas en microbiología y enfermedades infecciosas revela un mayor impacto de la resistencia a los antibióticos en los pacientes.

La medicina abrió una de las páginas más brillantes de la historia cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, un hallazgo que cambió para siempre la relación del ser humano con las infecciones causadas por bacterias. Millones de personas, buena parte de ellas niños de corta edad, dejaron de morir por procesos hoy considerados banales gracias a la efectividad y seguridad de los antibióticos. Ahora, 97 años más tarde, investigadores de todo el mundo luchan contra las resistencias que muchos patógenos han desarrollado frente a estos medicamentos y, a pesar de algunos avances alcanzados, nuevas investigaciones dibujan escenarios preocupantes al descubrir con más precisión las dimensiones del problema.

Un innovador estudio, en el que han participado 130 hospitales españoles y liderado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), revela que la cifra de muertes causadas por las superbacterias —las que se han hecho inmunes a varios antibióticos— es hasta ocho veces superior a las estimaciones hechas hasta ahora por el Ministerio de Sanidad

Un innovador estudio, en el que han participado 130 hospitales españoles y liderado por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), revela que la cifra de muertes causadas por las superbacterias —las que se han hecho inmunes a varios antibióticos— es hasta ocho veces superior a las estimaciones hechas hasta ahora por el Ministerio de Sanidad.

“La carga acumulada de las resistencias a los antimicrobianos [RAM] en España, según se estima en este estudio, es muy alta. En 2023, cerca de 170.000 pacientes fueron diagnosticados con infecciones por bacterias multirresistentes, de los cuales 24.000 habrían muerto en los 30 días posteriores al diagnóstico. Estas cifras son notablemente superiores a las estimadas por el Ministerio de Sanidad en 2015 (3.058 muertes) y por el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC, 41.345 casos y 1.899 muertes), así como por la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 6.220 muertes para 2019)”, resume el artículo publicado en la revista médica The Lancet Regional Health-Europe.

José Miguel Cisneros, jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla), es el investigador principal de un proyecto en el que han participado profesionales de centros públicos y privados de España. “Son datos muy preocupantes por la magnitud del problema que nos muestran, mucho mayor que las cifras manejadas hasta ahora. Sin embargo, si conocemos mejor a qué nos enfrentamos, podremos hacerle frente con mayores garantías de éxito”, afirma.

Hasta la fecha, han sido publicados muchos estudios —algunos convertidos ya en clásicos de la literatura científica— sobre el impacto de las bacterias multirresistentes en la población. Uno, liderado en 2016 por el economista Jim O’Neill tras un encargo del Gobierno del Reino Unido y tomado luego como referencia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), calculó en 700.000 muertes anuales las causadas por las resistencias, cifra que si nada cambiaba se dispararía hasta los 10 millones en 2050. Otro estudio, impulsado por el ECDC y publicado en The Lancet, cifró en 33.000 los fallecimientos producidos en el continente por la pérdida de efectividad de los antibióticos.

“Son estudios fundamentales. Pero su planteamiento parte de estimaciones realizadas basándose en parámetros —bacterias detectadas, diagnósticos...— que no han seguido la evolución de ningún paciente. Nosotros hemos hecho lo contrario, hemos aterrizado en los hospitales para ver la evolución de enfermos reales y hemos comprobado su estado 30 días después del diagnóstico"

“Son estudios fundamentales. Pero su planteamiento parte de estimaciones realizadas basándose en parámetros —bacterias detectadas, diagnósticos...— que no han seguido la evolución de ningún paciente. Nosotros hemos hecho lo contrario, hemos aterrizado en los hospitales para ver la evolución de enfermos reales y hemos comprobado su estado 30 días después del diagnóstico. Esto nos ha permitido obtener datos de gran calidad sobre la mortalidad y una imagen mucho más precisa de la carga que suponen las bacterias multirresistentes”, explica Cisneros.

En su investigación, la SEIMC ha movilizado a casi 300 microbiólogos e infectólogos en los hospitales participantes en el trabajo (80 en el año 2018, 133 en 2019 y 130 en 2023). En cada centro participante, un equipo formado por estos especialistas ha recopilado todos los diagnósticos por bacterias multirresistentes y ha seguido la evolución de los enfermos 30 días después. La recogida de datos se llevó a cabo durante una semana en los dos primeros años y en dos en el último.

A partir de estos datos, que incluyen a casi 200.000 hospitalizados en hasta el 40% de las camas hospitalarias instaladas en España, y mediante las correspondientes proyecciones, los investigadores han medido las infecciones más frecuentes, si estas habían sido adquiridas en el hospital y la mortalidad de los enfermos incluidos en el estudio. Este ha recopilado datos de una decena de patógenos — Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii...— que son los que más resistencias han desarrollado frente a los antibióticos y que mayor impacto tienen sobre el sistema sanitario y la salud de la población.

La sociedad científica ya había adelantado los datos preliminares recogidos cada año, pero esta es la primera vez que completa el análisis de los tres años y los compara con los resultados de estudios anteriores

La sociedad científica ya había adelantado los datos preliminares recogidos cada año, pero esta es la primera vez que completa el análisis de los tres años y los compara con los resultados de estudios anteriores. Uno de los hallazgos del trabajo es que casi la mitad de las infecciones, el 45,6%, son contraídas por los enfermos en el propio centro sanitario. Pese a esta elevada proporción, este dato supone una mejora respecto a anteriores estudios, lo que revela la “necesidad de implementar y desarrollar” medidas de prevención para evitar contagios.

Otro dato relevante es que son las infecciones del aparato urinario las más frecuentes entre las causadas por bacterias multirresistentes, con el 42,7% del total, aunque las neumonías son las que provocan una mayor mortalidad.

Bruno González-Zorn, director de la Unidad de Resistencia a los Antibióticos de la Universidad Complutense de Madrid y asesor de la OMS, elogia las aportaciones del trabajo. “Medir la carga real de las resistencias es una tarea muy compleja y quizá el mejor ejemplo para demostrarlo es ver la disparidad de resultados que ofrecen los estudios hechos hasta la fecha. Esta es una investigación prospectiva que obtiene datos de pacientes reales y permite hacer una estimación a tener en cuenta”, destaca.

"Los datos han sido recopilados durante una semana [en los casos de 2018 y 2019] o dos [en 2023] y luego son extrapolados al resto del año. Este tipo de proyecciones tiene el problema de que pueden verse influidos o dejar fuera factores estacionales que tienen su peso en los tipos de bacterias que están circulando”

Este experto, sin embargo, también observa algunas limitaciones: “El número de centros incluidos es importante. Con todo, al ser la participación de los hospitales voluntaria, esto hace que puedan existir más sesgos que en un estudio diseñado con una muestra más representativa. Por otra parte, los datos han sido recopilados durante una semana [en los casos de 2018 y 2019] o dos [en 2023] y luego son extrapolados al resto del año. Este tipo de proyecciones tiene el problema de que pueden verse influidos o dejar fuera factores estacionales que tienen su peso en los tipos de bacterias que están circulando”.

Pere Godoy, expresidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), también valora la calidad del estudio. “Con sus limitaciones, la investigación es interesante y novedosa, sobre todo por la contribución de hacer el seguimiento de los pacientes durante una ventana da 30 días, lo que permite estimar de forma más fiable la mortalidad asociada a las bacterias multirresistentes. También es interesante la precisión con la que mide los tipos de infección más frecuentes y las bacterias que las causan”, afirma.

En su opinión, este trabajo es un “muy buen principio” sobre el que se puede seguir “construyendo para avanzar en el enorme reto de la lucha contra las resistencias a los antimicrobianos”. Uno de los terrenos en los que sería prioritario avanzar, apunta este experto, es en el de las infecciones que se producen fuera de los hospitales, “en el ámbito comunitario y, especialmente, en instituciones como las residencias de personas mayores, que es el otro nivel asistencial en que más infecciones de este tipo se producen”.

“Una de las cuestiones más importantes del estudio es que es reproducible, es decir, propone un método para medir y monitorizar las infecciones por bacterias multirresistentes que puede repetirse a lo largo del tiempo y extenderse a otros países”

Varias de estas limitaciones son reconocidas por los autores en el propio artículo. Pese a ello, Cisneros destaca que “nunca antes se había hecho” un estudio en España con tantos pacientes revisados y el hecho de que “los tres años analizados ofrezcan resultados similares refuerza nuestra confianza en la consistencia del modelo de investigación utilizado”. Sobre la posible estacionalidad de las infecciones detectadas, los autores señalan que es un factor que han tenido en cuenta en los resultados.

“Una de las cuestiones más importantes del estudio es que es reproducible, es decir, propone un método para medir y monitorizar las infecciones por bacterias multirresistentes que puede repetirse a lo largo del tiempo y extenderse a otros países”, añade el autor principal del trabajo. Esto abre la posibilidad, por ejemplo, de que los sistemas sanitarios desarrollen programas para controlar, comparar e incentivar a los centros para lograr mejores resultados. “El modelo puede ser una potente herramienta para frenar una de las grandes amenazas que se cierne sobre la salud de la población”, concluye Cisneros.

5. El tweet de @AntelmPujol: ¿Dormir en pareja para dormir mejor? Especial San Valentin

Dormir en pareja produce:

- 10% más sueño REM

- Menos sueño fragmentado

- Más tiempo dormido sin pausa

- Más movimientos en cama

Por tanto,mejor calidad y cantidad de sueño.

Dormir en pareja >>dormir solo

6. La #IA tiene un impacto real en el cribado del cáncer de mama

En un ensayo con más de 100.000 mujeres, la IA logró detectar un 29% más de casos de cáncer de mama, sin aumentar los falsos positivos y reduciendo la carga de trabajo en un 44%. Se identificaron más tumores invasivos en etapas tempranas, lo que puede mejorar el pronóstico y el tratamiento. Un paso adelante en la detección precoz, combinando tecnología y experiencia médica.

La evidencia emergente sugiere que la inteligencia artificial (IA) puede aumentar la detección del cáncer en la detección mamográfica y, al mismo tiempo, reducir la carga de trabajo de lectura de pantalla, pero se necesita una mayor comprensión del impacto clínico

La evidencia emergente sugiere que la inteligencia artificial (IA) puede aumentar la detección del cáncer en la detección mamográfica y, al mismo tiempo, reducir la carga de trabajo de lectura de pantalla, pero se necesita una mayor comprensión del impacto clínico.

Métodos

En este estudio aleatorizado, controlado, de grupos paralelos, de no inferioridad, a simple ciego y de precisión de detección, realizado dentro del programa nacional de detección sueco, las mujeres reclutadas en cuatro sitios de detección en el suroeste de Suecia (Malmö, Lund, Landskrona y Trelleborg) que eran elegibles para la detección mamográfica fueron asignadas aleatoriamente (1:1) a detección asistida por IA o doble lectura estándar. El sistema de IA (Transpara versión 1.7.0 ScreenPoint Medical, Nijmegen, Países Bajos) se utilizó para clasificar los exámenes de detección en lectura simple o doble y como apoyo de detección destacando los hallazgos sospechosos. Este es un análisis definido por protocolo de las medidas de resultado secundarias de recuerdo, detección de cáncer, tasas de falsos positivos, valor predictivo positivo del recuerdo, tipo y estadio del cáncer detectado y carga de trabajo de lectura de pantalla. Este ensayo está registrado en ClinicalTrials.gov, NCT04838756 y está cerrado para la inscripción.

Hallazgos

Los hallazgos sugieren que la IA contribuye a la detección temprana del cáncer de mama clínicamente relevante y reduce la carga de trabajo de lectura de pantalla sin aumentar los falsos positivos

Entre el 12 de abril de 2021 y el 7 de diciembre de 2022, 105 934 mujeres fueron asignadas aleatoriamente al grupo de intervención o control. Se excluyó a 19 mujeres del análisis. La mediana de edad fue de 53,7 años (RIC 46,5–63,2). El cribado con apoyo de IA entre 53 043 participantes dio como resultado 338 cánceres detectados y 1110 repeticiones. El cribado estándar entre 52 872 participantes dio como resultado 262 cánceres detectados y 1027 repeticiones. Las tasas de detección de cáncer fueron de 6,4 por 1000 (IC del 95 % 5,7–7,1) participantes examinados en el grupo de intervención y de 5,0 por 1000 (4,4–5,6) en el grupo de control, una proporción de 1,29 (IC del 95 % 1,09–1,51; p=0,0021). El cribado con apoyo de IA dio como resultado una mayor detección de cánceres invasivos (270 frente a 217, una proporción de 1,24 [IC del 95 % 1,04–1,48]), que fueron principalmente cánceres pequeños sin afectación de ganglios linfáticos (58 más T1, 46 más sin afectación de ganglios linfáticos y 21 más no luminales A). El cribado con apoyo de IA también dio como resultado una mayor detección de cánceres in situ (68 frente a 45, una razón de proporción de 1,51 [1,03–2,19]), y aproximadamente la mitad de la mayor detección correspondió a cáncer in situ de alto grado (12 más de grado nuclear III y ningún aumento en el grado nuclear I). La tasa de recuerdo y de falsos positivos no fue significativamente mayor en el grupo de intervención (una razón de 1,08 [IC del 95 %: 0,99–1,17; p = 0,084] y 1,01 [0,91–1,11; p = 0,92], respectivamente). El valor predictivo positivo del recuerdo fue significativamente mayor en el grupo de intervención en comparación con el grupo de control, con una razón de 1,19 (IC del 95 %: 1,04–1,37; p = 0,012). Se realizaron 61 248 lecturas de pantalla en el grupo de intervención y 109 692 en el grupo de control, lo que dio como resultado una reducción del 44,2 % en la carga de trabajo de lectura de pantalla.

Interpretación

Los hallazgos sugieren que la IA contribuye a la detección temprana del cáncer de mama clínicamente relevante y reduce la carga de trabajo de lectura de pantalla sin aumentar los falsos positivos.

6. "Tener cáncer me hizo cambiar mi manera de hacer las cosas como oncólogo" Jesús Corral, presidente de la Sociedad andaluza de Oncología Médica (SAOM)

El sevillano Jesús Corral es jefe de Servicio de Oncología Médica en el Hospital Universitario de Jerez y, desde el pasado noviembre, presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM). Una institución que ya conocía por dentro, en su papel de vicepresidente años atrás, pero a la que llega con la intención de dejar su propio sello con una clara línea estratégica basada en tres pilares: llegar a todo el personal que interviene en el proceso oncológico, mejorar la comunicación y hacer investigación independiente.

Médico por el “empeño” de su madre y oncólogo por ser la oncología la especialidad “más completa”, a Corral le tocó enfrentarse a la enfermedad a la que ha dedicado su vida en sus propias carnes en 2019 cuando un linfoma de Hodgkin le cambió la vida y su forma de afrontar sus consultas. Un aprendizaje que hoy aplica en el día a día con sus pacientes

Médico por el “empeño” de su madre y oncólogo por ser la oncología la especialidad “más completa”, a Corral le tocó enfrentarse a la enfermedad a la que ha dedicado su vida en sus propias carnes en 2019 cuando un linfoma de Hodgkin le cambió la vida y su forma de afrontar sus consultas. Un aprendizaje que hoy aplica en el día a día con sus pacientes.

Me he encontrado una sociedad renovada. He estado cinco años trabajando fuera de Andalucía y en ese tiempo he visto un gran cambio, sobre todo, en tres aspectos: el mayor sentimiento de pertenencia a la Sociedad de los oncólogos, con un incremento importante del número de miembros; el mayor apoyo institucional, donde hay que destacar el trabajo para la humanización de las salas de espera de Oncología; y, una gran capacidad de formación. Por otro lado, mis líneas estratégicas van a ir desde mantener ese sentimiento de pertenencia ya potenciado, con campañas para llegar a enfermeros de Oncología y todo el personal que nos apoya, a mejorar la estrategia de comunicación e intentar crear una estructura que fomente la investigación clínica independiente.

–¿Siempre quiso ser oncólogo?

Mi dedicación a la medicina no fue inicialmente vocacional. Yo quería ser abogado, pero cuando tuve que decidirme entre ciencias o letras me decanté por lo primero. Dentro de las ciencias, me gustaba lo biosanitario y me hubiera gustado hacer fisioterapia, pero mi madre se empeñó en que hiciera medicina y le hice caso. Luego, la Oncología es la especialidad que recogía las tres facetas que a mí me gustaban de la medicina, la asistencial, la investigación clínica de nuevos fármacos y la docencia.

–El destino quiso que hace unos años tuviera que plantar cara al cáncer en primera persona...

Para mí fue una etapa difícil. Para cualquier persona supone un cambio en su vida, pero, particularmente en mi caso, fue complicado el vivirlo de cerca como oncólogo porque tenía, probablemente, más información que otros y me adelantaba a lo que iba a ocurrir con los tratamientos que me planteaban. Eso me hizo sufrir de manera doble. Pero también esa faceta me ha hecho cambiar mi manera de hacer las cosas y darme cuenta de lo importante que es el personal sanitario que acompaña al oncólogo para tratar mejor a los pacientes. Por ejemplo, a dar valor a la enfermería oncológica, a ver lo importante que es el apoyo psicoemocional y el conocer a otros pacientes y el redescubrir lo espiritual y recurrir a la Fe.

–¿Tener mucha información es positivo en pacientes con cáncer?

Cuando nos enfrentamos a un paciente, obviamente, tenemos que dar información, pero el oncólogo tiene que tener esa habilidad comunicativa de adaptar la información que tiene que darle al paciente a las necesidades de cada uno

Yo creo que hay que tener información, pero información siempre adaptada. Cuando nos enfrentamos a un paciente, obviamente, tenemos que dar información, pero el oncólogo tiene que tener esa habilidad comunicativa de adaptar la información que tiene que darle al paciente a las necesidades de cada uno.

–¿Cómo era especialidad en sus inicios y cuánto ha cambiado?

Era una especialidad donde las opciones de tratamiento para los pacientes eran muy limitadas y donde la supervivencia de estos pacientes, por las pocas opciones de fármacos que tenían, también eran limitadas. Yo, de hecho, me dedico prácticamente desde que terminé la residencia al cáncer de pulmón, que hoy día sigue siendo el tumor de mayor mortalidad. Pero de lo que yo he tenido la suerte y el privilegio es de vivir cómo la Oncología ha cambiado la vida de la gente. Es verdad que sigue siendo una enfermedad en la que aumenta su incidencia, pero lo que claramente hemos vivido los oncólogos es una revolución en el diagnóstico y en las opciones de tratamiento que tienen nuestros pacientes, lo cual ha hecho que la supervivencia en global se haya duplicado y, en concreto, en el cáncer de pulmón hemos pasado de muy pocas opciones de tratamiento, prácticamente sólo la quimioterapia, y de una supervivencia que no superaba el 10% a los cinco años a una auténtica revolución farmacológica.

–Hay expertos que dicen que el cáncer sigue siendo uno de los mayores misterios de la medicina. ¿Qué opina?

El problema del cáncer es que no es una enfermedad molecularmente o celularmente homogénea. Son enfermedades heterogéneas. Dentro del desarrollo de la propia enfermedad ya hay células que se comportan de manera completamente distinta por lo tanto necesitamos de fármacos que sean capaces de alterar ese crecimiento desordenado, que supone el desarrollo de un cáncer a nivel celular, en muchos niveles

Yo creo que la que es una enfermedad muy difícil de tratar desde el punto de vista científico. En la mayoría de enfermedades que hoy día se curan sabemos que se curan porque son enfermedades que celularmente son homogéneas. Todas las células se comportan de una misma manera y tienen alteraciones moleculares o genómicas muy similares por lo que ponemos un medicamento y ese mata a la totalidad de las células y el paciente se cura. El problema del cáncer es que no es una enfermedad molecularmente o celularmente homogénea. Son enfermedades heterogéneas. Dentro del desarrollo de la propia enfermedad ya hay células que se comportan de manera completamente distinta por lo tanto necesitamos de fármacos que sean capaces de alterar ese crecimiento desordenado, que supone el desarrollo de un cáncer a nivel celular, en muchos niveles.

–¿Qué diría que es lo que no acaba de entenderse del cáncer?

La complejidad del cáncer en sí. Yo creo que se ha avanzado mucho en cómo lo conocemos hoy día molecularmente. De hecho, en muchos tumores, antes de empezar un tratamiento, lo que hacemos es un análisis del ADN del tumor para conocerlo molecularmente y dar opciones de tratamiento diana o tratamiento dirigido, lo que se llama medicina personalizada, pero, desgraciadamente, hay todavía muchos casos que no conseguimos encontrar ese gen que es la diana para tratar el cáncer y por lo tanto se complica llegar a la curación o a la larga supervivencia. En esos casos tenemos que recurrir a otras opciones, que son la quimioterapia y la inmunoterapia para tratar de controlar a la enfermedad, y es mucho más difíciles de tratar, con células que acaban siendo resistentes y las posibilidades de curación o cronificación de la enfermedad son menores. El cáncer es una enfermedad a la que tenemos mucho todavía que estudiar desde el punto de vista biológico.

–¿Por qué afecta cada vez a gente más joven?

Hay tumores como el de pulmón, que sí estamos viendo que cada vez hay personas más jóvenes que lo desarrollan y aquí vemos que hay factores de riesgo que no son del todo conocidos por lo que tenemos que mejorar mucho para conocer por qué se desarrolla en ese perfil

Eso es una sensación real, pero también es cierto que cada vez lo diagnosticamos de una manera más precoz. Somos capaces a través de los programas de screening o de diagnóstico precoz de diagnosticar algunos tumores antes y en edades más jóvenes, lo cual también permite que curemos a más pacientes. En Andalucía contamos con los sistemas de cribado en cáncer de mama, en cáncer de colon y, más recientemente, en cáncer de cuello uterino. Por otro lado, hay tumores como el de pulmón, que sí estamos viendo que cada vez hay personas más jóvenes que lo desarrollan y aquí vemos que hay factores de riesgo que no son del todo conocidos por lo que tenemos que mejorar mucho para conocer por qué se desarrolla en ese perfil.

–Sobre tratamientos, da la sensación de que nunca hubo tanto arsenal terapéutico como ahora...

Ha habido una revolución con la terapia dirigida, que es la aplicación de fármacos en base a una alteración molecular detectada en el tumor y a través de la cual se aplica una terapia diana que es de máxima eficacia y con un perfil de toxicidad muy mínimo, es decir, que no impacta en la calidad de vida de los pacientes y que permite que puedan hacer una vida normal durante el tratamiento. Por otro lado, la otra gran revolución, que ya es una realidad en la mayor parte de los tumores, es la inmunoterapia, que lo que hace es activar a nuestro sistema inmunitario que no ha sido consciente de la existencia de un tumor para que sea el propio organismo el que a través de los linfocitos ataquen directamente al tumor y lo maten o lo mantengan parado.

Hoy día no hay ninguna vacuna que usemos en la actualidad para tratar el cáncer. Hay una gran línea de investigación al respecto, y hay datos en algunos tipos de tumores que han sido prometedores, como pueda ser el cáncer de próstata, pero hoy día hay una gran línea de investigación, pero no es una realidad

–¿Tendremos vacunas contra el cáncer?

Hoy día no hay ninguna vacuna que usemos en la actualidad para tratar el cáncer. Hay una gran línea de investigación al respecto, y hay datos en algunos tipos de tumores que han sido prometedores, como pueda ser el cáncer de próstata, pero hoy día hay una gran línea de investigación, pero no es una realidad. En cáncer de pulmón de hecho hay muchos ensayos clínicos sobre vacunas ejecutadas en función del perfil molecular y celular de cada paciente, pero ahora mismo todas ellas están en fases de ensayos clínicos precoces. Es algo muy alentador, pero es un futuro todavía lejano para que se traduzca en una realidad para nuestros pacientes en todos los tumores.

7. ¿Quién es Robert F. Kennedy Jr, el antivacunas y conspiranoico nuevo responsable de Sanidad de Trump?

Leído en elDiario.es por Maanvi Singh.

Robert F. Kennedy Jr. ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) este jueves, con una votación de 52 a 48. Todos los senadores demócratas y el republicano Mitch McConnell votaron en contra de su nombramiento.

Como secretario del HHS, Kennedy supervisará agencias clave como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), gestionando un presupuesto de más de 3 billones de dólares destinado a programas de salud como Medicare y Medicaid, que atienden a más de 140 millones de estadounidenses

Kennedy, de 71 años, es un abogado ambientalista conocido por su escepticismo hacia las vacunas. Durante el proceso de confirmación, aseguró a los senadores que protegería los programas de vacunación existentes, lo que le ayudó a superar la oposición de senadores republicanos.

Como secretario del HHS, Kennedy supervisará agencias clave como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), gestionando un presupuesto de más de 3 billones de dólares destinado a programas de salud como Medicare y Medicaid, que atienden a más de 140 millones de estadounidenses.

Robert F. Kennedy Jr., el hombre elegido por el presidente Donald Trump como secretario de Sanidad, saltó a la fama nacional como uno de los activistas antivacunas más perseverantes e influyentes del país. Como secretario de Sanidad, el abogado medioambientalista, que carece de experiencia en el sector, supervisará las principales agencias de salud del país.

Kennedy respaldó la campaña de Trump tras abandonar su propia candidatura a la presidencia en agosto. Es hijo del exfiscal general y candidato presidencial Robert F. Kennedy, y sobrino del presidente John F. Kennedy. La hija de este último, Caroline Kennedy, ha dicho públicamente que su primo “no es apto” para el cargo y no ha dudado en afirmar que es un “depredador”.

Formado como abogado medioambientalista, Robert Kennedy, conocido en EEUU con las siglas RFK Jr, se ha hecho famoso por difundir teorías conspirativas, bulos y falsedades, así como por cuestionar la investigación científica

Formado como abogado medioambientalista, Robert Kennedy, conocido en EEUU con las siglas RFK Jr, se ha hecho famoso por difundir teorías conspirativas, bulos y falsedades, así como por cuestionar la investigación científica. A menudo se ha presentado como alguien mejor cualificado que los científicos para entender las enfermedades y la epidemiología.

De hecho, más de 75 premios Nobel han pedido al Senado de Estados Unidos que no lo confirme para este cargo.

Kennedy ha difundido las afirmaciones infundadas de que el autismo infantil está vinculado con las vacunas, ha promovido la falsa idea de que el VIH no es la causa del sida y también ha relacionado, sin fundamento, ciertos antidepresivos con el aumento de los tiroteos en las escuelas y el uso de un herbicida con el aumento de jóvenes que se declaran transexuales.

Un estudio de 2019 reveló que la organización de Kennedy era una de las dos principales financiadoras de anuncios antivacunas en Facebook. En 2021, el Center for Countering Digital Hate (Centro para contrarrestar el odio digital) lo nombró uno de los 12 principales difusores de desinformación en Internet sobre la vacuna contra la COVID-19

Un estudio de 2019 reveló que la organización de Kennedy era una de las dos principales financiadoras de anuncios antivacunas en Facebook. En 2021, el Center for Countering Digital Hate (Centro para contrarrestar el odio digital) lo nombró uno de los 12 principales difusores de desinformación en Internet sobre la vacuna contra la COVID-19.

En particular, Kennedy's Children's Health Defense, el grupo antivacunas sin ánimo de lucro que dirigía hasta convertirse en candidato presidencial, inundó Samoa con desinformación sobre vacunas antes de un devastador brote de sarampión en 2019. El ahora nuevo secretario de Salud de Estados Unidos, envió una carta al primer ministro de Samoa en la que indicaba que la vacuna contra el sarampión podría ser la causa del brote.

Años antes se había estrenado en Samoa Vaxxed, un documental antivacunas realizado por personas del círculo de Kennedy.

Michael Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, ha señalado que incluso si no se modifican las políticas públicas tras su confirmación, que las autoridades con el sello del gobierno federal se manifiesten en contra de las vacunas “desalienta a las personas que de otro modo podrían vacunarse, y en la práctica es tan perjudicial como no tener ninguna vacuna”.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU publicaron un informe a final del año pasado según el cual menos de uno de cada seis trabajadores sanitarios había recibido las vacunas contra la COVID-19 actualizadas para la temporada de virus respiratorios 2023-24, y menos de la mitad se había vacunado contra la gripe

Las consecuencias no son teóricas sino que ya se pueden cuantificar. Sin ir más lejos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EEUU publicaron un informe a final del año pasado según el cual menos de uno de cada seis trabajadores sanitarios había recibido las vacunas contra la COVID-19 actualizadas para la temporada de virus respiratorios 2023-24, y menos de la mitad se había vacunado contra la gripe.

La vacunación infantil también ha descendido desde la pandemia. Los investigadores señalan que las principales razones son las dudas sobre la vacunación y la desinformación.

“Olvidamos cómo era este país hace 50 años: cuántos niños morían cada año de polio, tos ferina, sarampión”, ha subrayado Osterholm: “Vamos a asistir al regreso de enfermedades que hemos controlado durante décadas”.

Robert Kennedy también ha recomendado eliminar el flúor del agua potable, aunque los niveles de flúor son obligatorios para los gobiernos estatales y locales. Ha luchado contra los alimentos ultraprocesados (el único punto en el que coincide con políticos de todo el espectro, como Bernie Sanders) y el uso de herbicidas como el Roundup, y critica desde hace tiempo las grandes explotaciones comerciales y las operaciones para la alimentación de animales que dominan la industria.

Asimismo, quiere acabar con la “puerta giratoria” de empleados que tienen antecedentes laborales en empresas farmacéuticas o que abandonan la administración pública para trabajar en el sector. También quiere despedir a 600 empleados de los Institutos Nacionales de Salud, que supervisan la investigación sobre vacunas, y contratar a 600 nuevos trabajadores.

8. Joan-Ramon Laporte, exjefe de Farmacología del Hospital Vall d’Hebron: “Hay dos parámetros que son los que mejor predicen el tiempo que vivirás”

Por Rosanna Carceles en La Vanguardia.

“La esperanza de vida, no depende del IMC (Índice de Masa Corporal), sino de la proporción de grasa y músculo que tenemos. Hay gente que, por su peso, pesa mucho, pero es masa muscular, y eso no es un problema"

“La esperanza de vida, no depende del IMC (Índice de Masa Corporal), sino de la proporción de grasa y músculo que tenemos. Hay gente que, por su peso, pesa mucho, pero es masa muscular, y eso no es un problema. De modo que el IMC también es un mal predictor de la esperanza de vida”, ha explicado el doctor Joan-Ramon Laporte. El catedrático emérito de Farmacología y ex jefe del servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Vall d'Hebron, autor, entre otros, del libro Crónica de una sociedad intoxicada (Península), ha hablado en el Versió RAC1 sobre la fiebre del Ozempic, la obesidad, la esperanza de vida, y del exceso de fármacos que según él tomamos.

Laporte es crítico con los barómetros establecidos sobre el IMC y su fiabilidad como índice de salud. “Dicen que somos “normales”si tenemos un Índice de Masa Corporal entre 18,5 y 25; tenemos sobrepeso si va de 25 a 30; la obesidad va de 30 a 35. Y luego, la obesidad es mórbida si tenemos un IMC superior a 35”, ha empezado relatar el doctor.

“Pues bien, en el mundo se han realizado 97 estudios sobre cómo influye nuestro IMC en la esperanza de vida, casi 3 millones de participantes. Las personas con un IMC de 25 a 30, mueren un 6% menos que nosotros, los considerados “normales”. Las personas con un IMC de 30 a 35, calificado como obesidad simple, mueren un 5% menos que nosotros. Y las personas con un IMC superior a 35, estos sí, mueren un 29% más”.

Para Laporte esto es un ejemplo “de cómo un problema que afecta a un pequeño sector de la población se convierte en un problema mucho mayor porque así se amplía el mercado” de fármacos como el Ozempic

Para Laporte esto es un ejemplo “de cómo un problema que afecta a un pequeño sector de la población se convierte en un problema mucho mayor porque así se amplía el mercado” de fármacos como el Ozempic.

Por todo ello, el catedrático emérito no considera este índice un buen barómetro de esperanza de vida. En cambio, ha citado otros dos factores mucho más sencillos. “Hay dos parámetros que se consideran los que mejor predicen el tiempo que vivirás. Uno es la circunferencia abdominal: cuanta mayor circunferencia, peor. Y el otro es el tiempo que tardas en levantarte de una silla y caminar 10 o 15 metros. A los mayores les cuesta levantarse, y eso es un síntoma de que el cuerpo ya está deteriorado, oxidado, etcétera. Y si tú te levantas rápido y haces eso en pocos segundos, mejor. Son dos pruebas que no necesitan análisis, no requieren tecnología”, ha explicado el doctor.

Para Laporte este es un ejemplo de cómo, en muchas ocasiones, se buscan soluciones mediante “tecnologías extraordinarias” a problemas de la vida cotidiana y problemas médicos, cuando podrían encontrarse atajos mucho más simples. Otro ejemplo, según el doctor, son las dietas y modas para perder peso. “Quien quiera perder peso porque tiene sobrepeso, lo que tiene que hacer es comer menos (…). “Hay que comer esto”, “hay que comer aquello”… Hombre, tomar azúcar refinado es tomar un veneno, sí, pero, en general, lo que hay que hacer es comer menos”.

El negocio del Ozempic

"Cada persona responde de manera diferente a los fármacos, esto también ocurre con un paracetamol”

Sobre la eficacia del Ozempic, según Laporte, “es real, pero no en todo el mundo. Cada persona responde de manera diferente a los fármacos, esto también ocurre con un paracetamol”. Y añade que ”los resultados de los ensayos clínicos no son nada espectacular, pero confundimos la fama y el éxito comercial del medicamento con sus efectos reales”.

En cuanto a este fármaco, Laporte también ha alertado sobre el efecto rebote que puede causar dejar de tomarlo. “Fue aprobado para el tratamiento de la obesidad y, al cabo de un tiempo, se dieron cuenta de que las personas que dejaban el tratamiento, después de 12 o 15 meses, su peso y volvía a aumentar. Entonces, la Agencia Europea, en agosto de hace dos años, publicó una nota que decía… Esto significa que la gente tendrá que tomarlo de forma continuada. ¡Ostras! El mismo regulador, que se supone que debe vigilar que el laboratorio no te cuele cualquier cosa, sin tener estudios que duraran más de 15 meses, ya dijo: “Tómalo todo el tiempo que sea necesario”. Y esto, realmente, es algo que no sería aceptable según los estándares de evaluación de los medicamentos”.

"Pero en los meses siguientes, de esos 10 kilos que ha perdido, recupera 7,5 u 8. Ahora bien, los 10 kilos que perdiste eran mitad grasa y mitad músculo. El peso que recupera es solo grasa, es decir, está peor”

Sobre el efecto rebot del Ozempic, apunta Laporte, el problema es que “una persona que pesa 100 kilos, supongamos que aguanta 12 o 15 meses de tratamiento sin sufrir efectos adversos que le obliguen a dejarlo, y que logra un efecto máximo perdiendo 10 kilos, bajando a 90. Esto cambiará su índice de masa corporal (IMC). Pero en los meses siguientes, de esos 10 kilos que ha perdido, recupera 7,5 u 8. Ahora bien, los 10 kilos que perdiste eran mitad grasa y mitad músculo. El peso que recupera es solo grasa, es decir, está peor”.

Exceso de medicación en mayores

Otras de las cuestiones que ha tratado el especialista en farmacología en la entrevista en RAC1 es la polimedicación de muchas personas, especialmente a una edad avanzada. Recordemos que según uno de los estudios más extensos realizados en España, publicado en 2020 por el Grupo de Trabajo en Utilización de Fármacos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), el porcentaje de población con cinco o más fármacos prescritos simultáneamente se triplicó entre 2005 y 2015 (pasó del 2,5% al 8,9%). Además, el número de personas con polimedicación excesiva (más de 10 medicamentos simultáneos) se multiplicó por diez en el mismo periodo de tiempo, alcanzando el 1%. Esos porcentajes de incremento de personas polimedicadas se acentúan especialmente a partir de los 65 años y de forma aún más evidente entre las mujeres mayores de 80 años. Y las cifras podrían ser hoy incluso superiores.

“El cardiólogo conoce muy bien tu corazón, pero no te conoce a ti. Desengáñate. El gastroenterólogo conoce muy bien tu intestino y tu estómago, pero no te conoce a ti. Quien debería ser el árbitro final del paso de una persona por los especialistas debería ser el médico de cabecera"

“El otro día vi unos datos de CatSalut que indican que las personas de mi edad, entre 3 y 4 de cada 10, toman 5 medicamentos o más al día. No hay ningún estudio que demuestre que tomar 5 medicamentos sea mejor que tomar 4 o que tomar 3. De hecho, los medicamentos se estudian de uno en uno o por parejas, pero no está estudiado en combinación”, explica Laporte. “El cardiólogo conoce muy bien tu corazón, pero no te conoce a ti. Desengáñate. El gastroenterólogo conoce muy bien tu intestino y tu estómago, pero no te conoce a ti. Quien debería ser el árbitro final del paso de una persona por los especialistas debería ser el médico de cabecera. Y menos mal que aquí lo tenemos, porque en países donde no hay médico de cabecera, están aún peor. O, cuanto mayor es la crisis de los médicos de familia y de la medicina familiar —que varía según los países—, más medicada está la gente”, añade.

Para el catedrático y ex jefe del servicio de Farmacología Clínica del Hospital de la Vall d'Hebron, “uno de los grandes vicios médicos que hay en España —y no es, digamos, “culpa” de los médicos, es el propio sistema sanitario, que ha hecho que las cosas funcionen así-, es que es muy fácil prescribir un medicamento y muy difícil retirarlo. Es difícil porque el médico no está formado para comprobar que el medicamento funciona”.

Un ejemplo es el fentanilo, según este especialista. “Un medicamento que se ha estado usando en anestesia desde principios de los años 70. Es un derivado del opio, un análogo de la morfina, pero mucho más potente. Se comercializó como analgésico hace unos 20 o 25 años y comenzó en parches. Su indicación es para el dolor agudo, el dolor postoperatorio, el dolor por quemaduras y algún otro tipo de dolor que no puede durar más de 3 semanas. En Cataluña, según un estudio que hice con las bases de datos de CatSalut, más de una cuarta parte de las personas a las que se les prescribe este medicamento todavía lo están tomando al cabo de un año”.

“Se prescriben medicamentos porque se sigue un protocolo. Y el mercado, ese mercado voraz y contrario a la sanidad, ha hecho que los médicos sigan protocolos y que, cada vez más, dejen de ver a la persona y solo vean las etiquetas diagnósticas que lleva esa persona"

Las reflexiones de Laporte sobre la polimedicación no pasan desapercibidas, son contundentes. “Se prescriben medicamentos porque se sigue un protocolo. Y el mercado, ese mercado voraz y contrario a la sanidad, ha hecho que los médicos sigan protocolos y que, cada vez más, dejen de ver a la persona y solo vean las etiquetas diagnósticas que lleva esa persona. Es decir, ya no ven al señor Joaquin, que tiene una aurícula que fibrila, una arritmia cardíaca, y además una enfermedad pulmonar porque fumó durante muchos años. No. Lo que ven es un diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un diagnóstico de fibrilación auricular. Cada vez importa menos cuál es su situación familiar, su bienestar, etcétera. Y, además, este paciente, muchas veces, es enviado a un especialista y es muy improbable que salga de allí sin otro medicamento recetado. Porque cada vez que vamos al médico, lo más probable es que salgamos con una receta”.

Para Laporte, “el medicamento tiene un valor simbólico tan grande… Pero lo que realmente quiere la gente es atención, es que la atiendan, que la escuchen, que la acompañen, que le digan si esto es grave, o no”.

La medicina no salva vidas, las alarga

Laporte ha reflexionado sobre la necesidad de hablar más de nuestro final. “La medicina incluso ha olvidado hablar de la muerte, y es lo único que sabemos seguro que nos pasará. La medicina no salva vidas, la medicina la alarga si lo hace bien, te puede dar más calidad de vida. Ha habido avances espectaculares en las últimas décadas en medicamentos, los anestésicos, los fármacos de oncología, en hematología, la insulina que “salva” la vida de diabéticos de tipo 1 -pero no les cura la enfermedad-… Pero si usamos los medicamentos cuando no los necesitamos, sólo tendremos sus efectos adversos”.

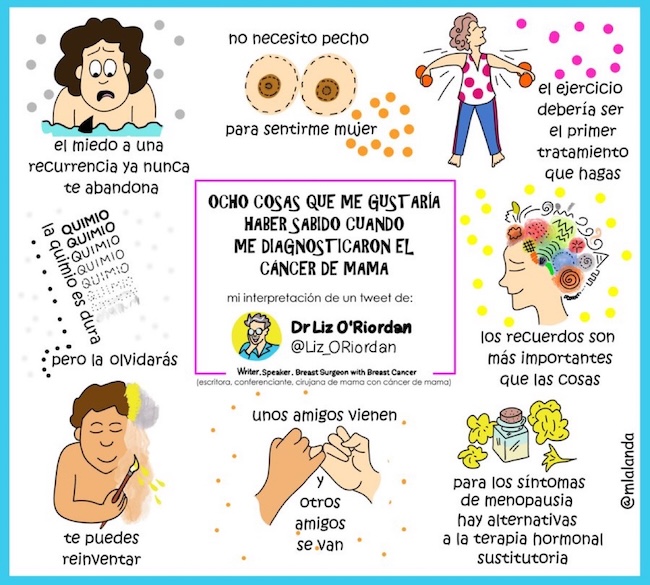

9. La viñeta de @mlalanda sobre el cáncer

Recién pasado el #DiaMundialContraElCancer recupero estas "ocho cosas que me gustaría haber sabido cuando me diagnosticaron el cáncer de mama" Una interpretación gráfica de tweets de @Liz_ORiordan

10. Cinco consecuencias para la salud pública de la retirada de EE. UU. de la OMS

Artículo en The Conversation de Maria João Forjaz, Instituto de Salud Carlos III, Ángela Domínguez García, Universitat de Barcelona, Eduardo Briones Pérez de la Blanca, Junta de Andalucía, Federico Eduardo Arribas Monzón, Departamento de Sanidad de Aragón, Isabel Aguilar Palacio, Universidad de Zaragoza, Maica Rodríguez-Sanz, l'Agència de Salut Pública de Barcelona, María Isabel Portillo, Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, Óscar Zurriaga, Universitat de València, Pello Latasa, Osakidetza - Servicio Vasco de Salud, Pere Godoy, Universitat de Lleida, Susana Monge Corella, Instituto de Salud Carlos III

El 20 de enero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden para retirar su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando pagos desproporcionados, discrepancias políticas y una inadecuada gestión de la pandemia de covid-19

El 20 de enero, el presidente de EE. UU., Donald Trump, firmó una orden para retirar su país de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alegando pagos desproporcionados, discrepancias políticas y una inadecuada gestión de la pandemia de covid-19. Por su parte, la OMS ha recordado que EE. UU. es uno de sus miembros fundadores y que esta medida impactará no sólo en la salud de la población estadounidense, sino en la de las personas de todo el mundo.

¿Qué hay de cierto? ¿Realmente esta retirada puede tener importantes consecuencias para la salud pública y relevantes implicaciones éticas? Lo cierto es que sí.

1. Empeoramiento de la salud de la población de EEUU

El estado de salud poblacional en EE. UU., que nunca ha destacado por su equidad, ha empeorado en los últimos años con nuevos riesgos, como la tristemente conocida crisis de los opioides.

Hasta ahora, las guías y estrategias de la OMS han contribuido significativamente a las políticas nacionales estadounidenses en temas clave como la promoción de la actividad física o la salud materno-infantil, problemas que presentan, además, un marcado carácter social. El abandono de EE. UU. de la OMS podría repercutir en estas políticas, con un impacto directo en la salud de su población y un aumento de las desigualdades sociales.

2. Disminución de fondos, personal y programas de la OMS

Éticamente esto puede ser considerado una negligencia hacia quienes más necesitan ayuda. Por ejemplo, EE. UU. contribuyó a la respuesta ante el mpox con más de 22 millones de dólares, apoyando la entrega de vacunas en países africanos

EEUU ha sido, hasta la fecha, el principal donante y socio de esta organización de las Naciones Unidas, aportando 1 284 millones de dólares durante 2022-2023 en contribuciones obligatorias y voluntarias. Sin estos fondos, habrá programas y acciones que no podrán llevarse a cabo, con consecuencias importantes en las poblaciones más vulnerables de países de bajos ingresos que dependen de los programas de salud financiados y apoyados por la OMS.

Éticamente esto puede ser considerado una negligencia hacia quienes más necesitan ayuda. Por ejemplo, EE. UU. contribuyó a la respuesta ante el mpox con más de 22 millones de dólares, apoyando la entrega de vacunas en países africanos.

Se verán igualmente comprometidos los esfuerzos de salud de emergencia de la OMS en la prevención y preparación para futuras amenazas. Así, la retirada de la organización erosiona la confianza en su compromiso con los valores éticos de solidaridad, justicia y cooperación.

3. Futuras pandemias e incumplimiento del reglamento de salud internacional

Los riesgos sanitarios no conocen fronteras. La OMS es el organismo que aúna los esfuerzos de las distintas regiones para preservar y mejorar la salud de la población mundial, teniendo un papel fundamental para prevenir el riesgo de epidemias y pandemias.

El incumplimiento de estas medidas supone una amenaza para la salud global, como podría ocurrir si el virus de gripe aviar A (H5N1), actualmente circulando en ganado vacuno –sobre todo en EE. UU.–, adquiriera características que le permitieran la transmisión entre humanos

Por ejemplo, la OMS impulsó en mayo de 2024 la firma de un tratado de pandemias que impone a todos los países miembros la adopción de medidas para controlar su propagación. El incumplimiento de estas medidas supone una amenaza para la salud global, como podría ocurrir si el virus de gripe aviar A (H5N1), actualmente circulando en ganado vacuno –sobre todo en EE. UU.–, adquiriera características que le permitieran la transmisión entre humanos.

Igualmente, el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005) es el marco legal para la detección y respuesta a estos riesgos, de cumplimiento obligatorio en los 194 miembros de la OMS, e incluye medidas aplicables a quienes viajan y a mercancías en puertos y aeropuertos, certificados de vacunación y la notificación de emergencias de salud pública de importancia internacional. Además, el RSI permite prestar apoyo a los Estados afectados, así como evitar la estigmatización y el impacto negativo en el turismo y comercio internacionales.

El abandono por parte de EE. UU. de este marco de cooperación multilateral implicaría una distorsión grave para aplicar el reglamento lo que dificultará la respuesta a futuras pandemias.

4. Debilidad de la responsabilidad y el compromiso con la salud global

La OMS es el organismo de referencia para la gobernanza mundial de la salud, y su debilitamiento compromete la capacidad de la comunidad internacional para enfrentar desafíos transnacionales.

Su salida de la OMS se valorará entonces como un abandono de esta responsabilidad, en un momento en que el compromiso y los acuerdos internacionales son clave

El cambio climático, probablemente el reto más importante, encuentra en el Acuerdo de París un marco global indispensable para su abordaje. En este caso, si bien EE. UU. tradicionalmente ha desempeñado un papel de liderazgo en la salud del planeta, siendo una de las naciones más ricas y más contaminantes, tiene una responsabilidad ética hacia la salud global. Su salida de la OMS se valorará entonces como un abandono de esta responsabilidad, en un momento en que el compromiso y los acuerdos internacionales son clave.

5. Desprestigio de la OMS y de la ciencia