Postales de la Granada demudada

-

Varias decenas de fuentes, pilares, rejas, portadas de siglos pasados fueron salvados por Gallego Burín y Manuel Sola al ser reutilizados como adornos de la ciudad

El siglo XIX y buena parte del XX fueron nefastos para la pérdida de patrimonio monumental de Granada. He escrito hasta la saciedad que se podría construir otra ciudad similar con las piezas expoliadas, exportadas o malvendidas. Raro es el lugar o palacete al que entras y no te cuentan que tal puerta, pilar o artesonado proceden de una iglesia o un palacete mudéjar/renacentista granadino. Y, dentro de la propia Granada, son legión las casonas que tienen recolocados elementos procedentes de destrucciones de tiempos en los que lo antiguo era desechado por considerarlo viejo, ñoño o fuera de lugar.

Lo centro en piezas (fuentes, portadas, veletas, pilares, rejas, etc.) que originalmente estuvieron colocadas o fueron creadas para situarlas en otros edificios y hoy han conseguido sobrevivir porque están recolocadas, reubicadas, demudadas. Me centro únicamente en elementos que se pueden ver en un paseo por la ciudad

En este artículo no voy a hablar de eso. Lo centro en piezas (fuentes, portadas, veletas, pilares, rejas, etc.) que originalmente estuvieron colocadas o fueron creadas para situarlas en otros edificios y hoy han conseguido sobrevivir porque están recolocadas, reubicadas, demudadas. Me centro únicamente en elementos que se pueden ver en un paseo por la ciudad.

La mayor parte de esos pequeños monumentos proceden de instituciones religiosas (conventos, iglesias y monasterios) que sufrieron la exclaustración y desaparecieron para dejar espacios libres, plazas, sobre todo, o dedicar sus solares a otros menesteres. También los hay procedentes de desmontes de edificios recientemente. La característica común es que son piezas originarias de los siglos XVI y XVII. En su inmensa mayoría, fueron reubicados en épocas reformadoras relativamente recientes del siglo XX, con el alcalde Antonio Gallego Burín en el primer podio como alcalde removedor de monumentos, seguido de Manuel Sola.

Muchos de los elementos fueron salvados del destrozo en el XIX y reubicados donde están en este momento. Otros, como podría ser el caso de la columna de Isidoro Máiquez, ya llevan cuatro mudanzas. Recorramos algunos ejemplos paseando por la ciudad.

El resto del edificio todavía llegó como Almacenes la Magdalena hasta la década de los setenta del siglo XX, cuando la demolieron para hacer unos almacenes modernos. Posteriormente

La iglesia de La Magdalena antigua, la ubicada en la calle Mesones, se remontaba a cuando, en 1501, empezó a ser levantada por pobladores asturianos y cántabros. Como parroquia estuvo funcionando hasta 1651 en que la relevó la nueva Magdalena, más amplia y vistosa, en la confluencia de las calles Goya y Puentezuelas. Pero la Vieja todavía continuó abierta hasta la desamortización de 1837; en ese año fue desalojada de imágenes de culto. Ya para 1843 su fábrica fue adquirida por un particular que la dedicó a almacén y tienda de tejidos. Se trataba de una iglesia pequeña, con una sola torre, portada a Mesones y un cimborrio cuadrado que lindaba con la muralla de Bibarrambla. La torre, la portada principal y la portada lateral fueron desmontadas a finales del siglo XIX. El resto del edificio todavía llegó como Almacenes la Magdalena hasta la década de los setenta del siglo XX, cuando la demolieron para hacer unos almacenes modernos. Posteriormente, la Diputación lo compró para oficinas, que más tarde revendió al Catastro.

Tres son los elementos importantes de aquella Magdalena del siglo XVI que tenemos recolocados en otros edificios de Granada

Tres son los elementos importantes de aquella Magdalena del siglo XVI que tenemos recolocados en otros edificios de Granada. La portada principal tenía dos plantas de alzado; ambas fueron recogidas por el religioso Andrés Manjón y vueltas a montar en la capilla del Ave María Casa Madre. La parte baja, o portada propiamente dicha, es la puerta de acceso que mira hacia la ciudad. En la puerta contraria del edificio está recolocado el segmento alto pero haciendo funciones de puerta a pie de calle. La imagen de la virgen que la coronaba fue eliminada y sustituida por un gran medallón con el emblema del Ave María. Esta puerta pequeña ofrece un aspecto lamentable, pues hace unos años a alguien se le ocurrió pintarla con titanlux de color amarillo.

La veleta de la Magdalena fue recolocada en 1965 coronando la torre de la iglesia de San Jerónimo tras la reconstrucción de sus dos últimos cuerpos

El elemento más curioso que se conserva de la Magdalena vieja es su veleta. Es de hierro forjado y con la figura de un león rampante copiado del escudo del primer arzobispo Hernando de Zafra (1493-1507), que fue el que convirtió un morabito musulmán en parroquia cristiana. La veleta fue recogida por Antonio Dalmases Megías (hijo del concejal del mismo nombre asesinado en 1936); este hombre tuvo estrecha relación con Sor Cristina de la Cruz Arteaga, la recuperadora del Monasterio de San Jerónimo. La veleta de la Magdalena fue recolocada en 1965 coronando la torre de la iglesia de San Jerónimo tras la reconstrucción de sus dos últimos cuerpos (fueron desmontados por los franceses en 1810-12).

Portada del Compás de San Jerónimo. Antonio Dalmases no sólo asesoró a las monjas jerónimas en el acabado de la torre de su iglesia. También se ocupó de buscar y retornar otras piezas que fueron expoliadas del Monasterio de San Jerónimo durante el siglo XIX, cuando fue destinado a cuartel de distintos destacamentos militares. En el patio hay brocales de pozos y restos de columnas que habían sido arrancados hacia mitad del siglo XIX.

Su reconstrucción fue tan cuidada que da la sensación de que nunca se ha movido de este lugar original

Pero sin duda, la pieza más importante fue la portada al Compás por la calle Rector López Argüeta. Esta puertatenía acceso a los jardines y huertas jerónimos y fue esculpida con imagen de la Virgen de las Angustias y el escudo del arzobispo Gaspar de Ávalos (1529-42), periodo en el que fue levantada. También en el siglo XIX, en plena época desamortizadora, fue desmontada la portada y trasladada a una quintería en los campos de viñedos que hoy ocupa el Polígono de Cartuja. Las monjas consiguieron adquirirla de nuevo cuando empezaron las obras de urbanización de esta barriada; volvieron a ponerla casi en el lugar que ocupó entre la primera mitad del siglo XVI y mediados del XIX. Su reconstrucción fue tan cuidada que da la sensación de que nunca se ha movido de este lugar original.

La Inmaculada de San Jerónimo es un elemento que “canta” cuando accedemos al Monasterio por la puerta principal del claustro. Primero, porque el tipo de piedra nada tiene que ver con el resto de la portada; segundo, porque el fondo debió ser una gran hornacina que albergó otra imagen. Hoy está tabicado. Durante el tiempo que fue cuartel militar esta abertura era un balcón con su balconada de hierro, una especie de púlpito para oficiales que se dirigían a sus soldados formadas en la plaza de armas. Esta portada fue labrada por Martín de Navarrete hacia 1594. En medio del frontón triangular roto figura esta talla de la Inmaculada; la imagen en piedra blanca procedía de un nicho a la entrada de la iglesia de San Juan de los Reyes. A su vez, había sido trasladada hasta allí hacia 1836-40 procedente del Convento de Belén, clausurado por los desamortizadores.

Plaza del Padre Suárez. En este espacio, reformado por el alcalde Gallego Burín en los años cuarenta del siglo pasado, se dan cita tres elementos externos que han sido encajados en el paisaje de la plaza. Parece que siempre estuvieron ahí. Uno de ellos ostenta el título de ser de los más viajeros por la ciudad. La columna en recuerdo al actor Isidoro Máiquez ocupa el centro del rectángulo. Aquel artista cartagenero fue desterrado a Granada por Fernando VII, donde falleció el 18 de marzo de 1820. Tres seguidores suyos, Julián y Fernando Romea, y Matilde Díez, pagaron a su costa la erección de la columna; en el pedestal figuran las principales obras con las que triunfó en Madrid y Granada. El monumento iba a ser colocado en 1839 en la plaza de Bailén (actual Mariana Pineda), pero el desentierro de la heroína y su consiguiente monumento le quitaron el sitio y el nombre. Así es que la columna de Máiquez fue colocada en el centro de la Plaza del Campillo, a un centenar de metros y frente al Teatro Cervantes. Fue traza del escultor José Marcelo Contreras.

En 1854, el Ayuntamiento decidió trasladarlo al cementerio de San José, al lado mismo de donde enterraron al actor. Allí permaneció hasta los años veinte, en que fue movido para un nuevo traslado a las alamedas del Genil

En 1854, el Ayuntamiento decidió trasladarlo al cementerio de San José, al lado mismo de donde enterraron al actor. Allí permaneció hasta los años veinte, en que fue movido para un nuevo traslado a las alamedas del Genil. Hasta que en 1942 fue recuperado por Gallego Burín y plantado de nuevo en el lugar que se conserva hoy.

En el lateral que ocupó la iglesia de San Francisco Casa Grande (hoy parte trasera del MADOC) se encuentran recolocados dos elementos ajenos y descontextualizados. El primero que llama la atención es la portada de sillares almohadillados, tallada al estilo imperante de 1585. Fue puerta principal de acceso a la prisión provincial de la calle de la Cárcel Baja, levantada sobre la Alhóndiga de los Genoveses y posterior sede principal de la Caja de Ahorros. Fue demolida por el Ministerio de Hacienda para su sede. Al final, acabó como portada trasera de la antigua Capitanía.

También fue el alcalde Gallego Burín quien lo movió de su segundo lugar para incorporarlo a la reforma de la Plaza del Padre Suárez de 1942

A su lado tenemos el Pilar de Don Pedro, a pleno funcionamiento con sus dos caños de agua. Este pilarillo fue propiedad de Pedro de Mendoza, siglo XVI, que lo tuvo puesto en su hacienda del camino del Cañaveral. En el siglo XIX aparece en pinturas y primeras fotografías recolocado junto a un merendero del Paseo del Violón. También fue el alcalde Gallego Burín quien lo movió de su segundo lugar para incorporarlo a la reforma de la Plaza del Padre Suárez de 1942.

Las tres fuentes más vistosas de Granada son la de los Gigantones, los Leoncillos y la de las Batallas. Las tres tienen tres cosas en común: fueron labradas para adornar patios centrales de conventos, quedaron en poder de la ciudad en las desamortizaciones decimonónicas y han sido cambiadas al menos dos veces de sitio.

Nuevamente, cuando fue construido el apartamiento subterráneo bajo ella, a finales del siglo XX, le fue eliminado el realce y escaleras y movida unos metros, a su ubicación actual

La fuente de las Batallas tiene un nombre que no se sabe a qué obedece. Quienes la han estudiado sospechan que es por la pelea entre chorros de agua que hay entre sus distintos surtidores. Es la de aspecto más moderno, podría pasar por un diseño art decó. Pero no, es probablemente del siglo XVII o del XVIII, relacionada con el barroco. Estuvo instalada, muy probablemente, en el claustro del Convento de Belén. En 1841 pasó a la intersección de los paseos del Salón y la Bomba. Desde allí fue rescatada por el Ayuntamiento, en 1941, para volver a ser montada en el Embovedado, tras eliminar el promontorio que formó en su primer emplazamiento. Nuevamente, cuando fue construido el apartamiento subterráneo bajo ella, a finales del siglo XX, le fue eliminado el realce y escaleras y movida unos metros, a su ubicación actual.

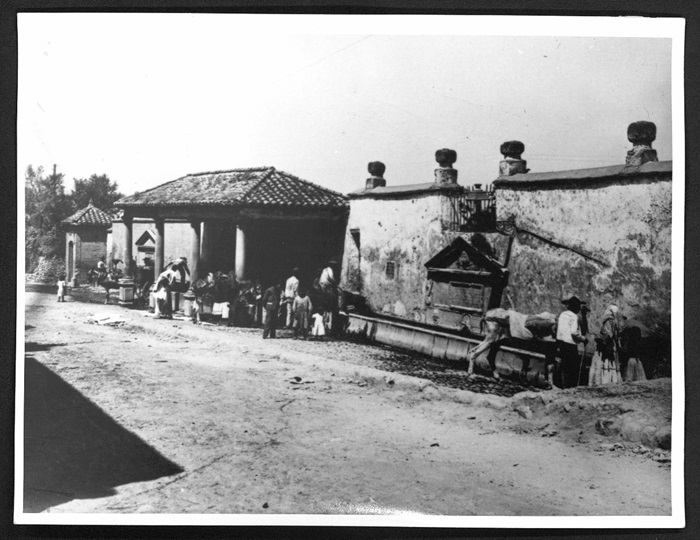

En la segunda mitad del siglo XIX coincidieron en las alamedas del Genil también la fuente de los Gigantones y la de los Leones

En la segunda mitad del siglo XIX coincidieron en las alamedas del Genil también la fuente de los Gigantones y la de los Leones. La fuente de los Gigantones fue encargada labrar por los Agustinos Calzados para el centro de su convento de San Agustín. Muy probablemente en los primeros años del siglo XVI. Tras la exclaustración de 1836 y la demolición de San Agustín salieron solares para el mercado, la plaza homónima y viviendas. La fuente fue trasladada al comienzo del Paseo del Salón, prácticamente al lugar que hoy ocupa la Fuente de las Granadas, la de bronce. Hasta que surgió la idea de dedicar un monumento al IV Centenario de la Toma de Granada y descubrimiento de América. Su lugar lo cedió al monumento a Isabel y Colón. Los Gigantones fueron montados unas decenas de metros más allá. Finalmente, en 1940 fue trasladada al centro de la Plaza de Bibarrambla en sustitución del pedestal y estatua de Fray Luis de Granada. Éste, una escultura fundida por Pablo Loyzaga y colocada en 1909 con motivo de su centenario, pasó a presidir la Place de Santo Domingo, delante de su iglesia.

Ocupa el lugar de intersección de los dos paseos, el mismo en que antes fue de las Batallas

La tercera gran fuente de las alamedas del Genil, la de los Leones, procede del claustro central del Convento dominico de Santa Cruz la Real. Es una de las fuentes de tres tazas más elegantes de Granada. La segunda taza está soportada sobre las crines de cuatro leones que marcan los puntos cardinales. Cuatro bocas leonadas trasladan el agua a la taza inferior. El vaso superior se derrama por boca de cuatro delfines y, en su coronación, una figura femenina desnuda. Ocupa el lugar de intersección de los dos paseos, el mismo en que antes fue de las Batallas.

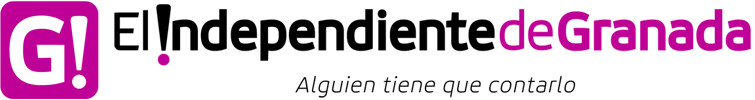

Poco después le fue añadida una verja que lo protege. Antiguamente tenía un farol de aceite que le iluminaba la cabeza en la oscuridad de la noche

El Cristo de las Azucenas es el más lucido y sobresaliente de todas las cruces que anteceden iglesias o intersecciones de calles en el barrio del Albayzín. Está situado en la Plaza de San Miguel Bajo, aunque su nombre hace sospechar que su origen pudo ser la plaza del Cristo de las Azucenas, uno poco más arriba, junto al aparcamiento del Huerto del Carlos. Pero todas las referencias indican que siempre, o al menos desde el siglo XIX, estuvo presidiendo la plaza de San Miguel. Ahora bien, su emplazamiento original estuvo en el lateral izquierdo, prácticamente en la embocadura del Callejón del Gallo. Aquí se encontraba en 1932, cuando los disturbios políticos y laborales lo derribaron y trocearon por los suelos. Su recomposición posterior, durante la guerra civil, ya tuvo lugar en el punto donde se encuentra actualmente, en el lateral Sur de la plaza y mirando en perpendicular a la puerta lateral de la iglesia. Poco después le fue añadida una verja que lo protege. Antiguamente tenía un farol de aceite que le iluminaba la cabeza en la oscuridad de la noche.

Fue erigido entre las muchas cruces que surgieron en la ciudad a raíz del agravio inmaculista y colocado por primera vez en la Plaza del Realejo

El más famoso Cristo de Granada, el de los Favores, tampoco se ha librado de ser viajero desde su creación en 1640. Fue erigido entre las muchas cruces que surgieron en la ciudad a raíz del agravio inmaculista y colocado por primera vez en la Plaza del Realejo. Debieron pensar que era un lugar estrecho y poco lucido, porque muy pronto, en 1682, fue trasladado a la parte alta del Campo del Príncipe. Aquí se le engrandeció con una verja de hierro y sus típicos faroles en las esquinas.

Ahí presenció infinidad de ajusticiamientos en el cadalso que colocaron en sus inmediaciones. Era famosa por los veinticinco faroles que la alumbraban

En cierto modo, el origen de los Favores arrancó a partir de la ofensa de la Inmaculada del Triunfo. Esta aparatosa columna fue ultimada, tras muchos vaivenes, en 1634 en el Campo de la Merced, más cercana que ahora a la Puerta de Elvira. Ahí presenció infinidad de ajusticiamientos en el cadalso que colocaron en sus inmediaciones. Era famosa por los veinticinco faroles que la alumbraban. La progresiva urbanización de esta gran explanada del Triunfo la fue dejando rodeada de edificios. Hasta que en los años sesenta el alcalde Manuel Sola ordenó la reforma de toda la zona. Desapareció la plaza de toros (la segunda), aparecieron las dos manzanas de viviendas en la acera de Hacienda y el Colegio Inmaculada del Triunfo. Su solar fue dejado por la columna, que pasó a ocupar la parte alta de los Jardines, delante de la fuente corrida que se le colocó por detrás.

El nuevo propietario y autor del derribo fue el empresario Ricardo Martín Flores. Los restos se los llevó a su finca Villa María, en el camino de Pulianas, junto al Beiro

La mudanza de mayor envergadura que ha experimentado un monumento en Granada se la apunta el Palacio de los Córdova. Fue edificado en la Plaza de las Descalzas, número 18, en el año 1530. Su promotor fue Luis Fernández de Córdova, de la familia del Gran Capitán. Se ubicaba en la parte trasera de la manzana que ocuparon las casas del almirante Álvaro de Bazán, el convento del Sancti Spíritus e iglesia del mismo nombre. El edificio se ultimó en 1592. A principios del siglo XX ya estaba convertida esta casona en almacenes y carpintería. En el año 1919 pasó a manos de la sociedad que promovía el Cine Gran Capitán, que lo derribó para la sala de espectáculos. El nuevo propietario y autor del derribo fue el empresario Ricardo Martín Flores. Los restos se los llevó a su finca Villa María, en el camino de Pulianas, junto al Beiro. Ahí montó los impresionantes artesonados y las principales piezas, a modo de museo. De esta forma evitó críticas y amenazas de denuncias por haberse cargado un edificio histórico.

Se interesó entonces el alcalde Manuel Sola por recuperarlo; contactó con los Duques de Montellano, que eran conocidos suyos, y consiguió comprarlo

Algunas de las partes fueron vendidas a anticuarios. En la década de los años sesenta empezaron rumores sobre las pretensiones de trasladarlo a Córdoba. Se interesó entonces el alcalde Manuel Sola por recuperarlo; contactó con los Duques de Montellano, que eran conocidos suyos, y consiguió comprarlo. En 1965 empezaron las obras de reconstrucción con las piezas que quedaban en un haza del Chapiz lindera con el río. El Ayuntamiento colaboró económicamente; los Duques de Montellano acabaron traspasándolo a la ciudad a cambio de mantener el derecho de alojamiento en unas habitaciones cuando se trasladaban a Granada. En la actualidad está dedicado a albergar el Archivo Histórico Municipal y a actos culturales.

Fue desmontada paulatinamente, en medio de gran polémica, entre los años 1873 y 1884. Su declaración como monumento nacional no pudo evitar su desmonte

La Puerta de Bibarrambla o del Arenal está recompuesta en su lugar actual (subida a la Alhambra por la Cuesta de Gomérez) gracias al interés del arquitecto Leopoldo Torres-Balbás. Estuvo colocada desde época nazarita en la muralla que cerraba la ciudad de Granada por el paño suroeste, concretamente al principio de la calle Arco de las Orejas, lindera con Salamanca. En el tercio último del siglo XIX Granada estaba sufriendo la demolición paulatina de las murallas y puertas, sobre todo en su parte baja. Esta puerta se encontraba deteriorada. Fue desmontada paulatinamente, en medio de gran polémica, entre los años 1873 y 1884. Su declaración como monumento nacional no pudo evitar su desmonte. Afortunadamente, la Comisión de Patrimonio guardó las principales piezas para el futuro Museo Arqueológico. En el año 1933, el director de la Alhambra Torres-Balbás montó lo que quedaba en el bosque de la Alhambra, completamente descontextualizada y falta de bastantes piedras originales.

Salió la Plaza bautizada como Isabel la Católica y el horroroso edificio acristalado del Banco Santander

Isabel y Colón se encumbran en el pedestal más fotografiado de Granada. Inicialmente este monumento, fundido y montado en 1892 como contribución de Granada al IV Centenario, fue colocado en el comienzo del Paseo del Salón, en perpendicular a la Carrera de la Virgen. De allí había sido removida la Fuente de los Gigantones. El conjunto fue rodeado de una verja de forja en cuatro tramos. Fue obra del escultor Mariano Benlliure. Ahí estuvo hasta los años sesenta del siglo pasado, cuando el alcalde Manuel Sola acometió la ordenación del solar resultante de la demolición de la manzana ocupada por el edificio antiguo de Correos. Salió la Plaza bautizada como Isabel la Católica y el horroroso edificio acristalado del Banco Santander.

La puerta y su tramo principal sirvieron para cerrar el acceso por Gran Vía

Tres son las rejas demudadas en la ciudad de Granada que tienen categoría para ser mencionadas. Las de la calle Oficios proceden de la primitiva instalación de principios del siglo XX, promovida por la Capilla Real, para cerrar el espacio entre las esquinas de la Lonja y la parte saliente del panteón de los Reyes. Ahí estuvo hasta la década de los años cuarenta, cuando Gallego Burín decidió trocearla y trasladar sus restos de lugar para ampliar el espacio acotado. La puerta y su tramo principal sirvieron para cerrar el acceso por Gran Vía. Una segunda puerta se puso en la intersección de la calle Oficios con la puerta de la Alcaicería que apunta al Sagrario. Y otros dos tramos pretendían cerrar las dos callejas y la puerta que comunican con la calle Zacatín. Porque la intención era cerrar este entorno por las noches. Pero este remate no se llegó a concluir, tampoco el cierre nocturno de la calle Oficios.

Uno los tramos hubo que replicarlo porque faltó hierro para completar el perímetro

Entre los espacios contrafuertes de la Capilla Real hay colocados varios tramos de rejas de forja. Protegen desde principios de los años ochenta el acceso a los muros. Hasta entonces se trató de espacios terrizos que transmitían humedad a los moros góticos. El Ayuntamiento (por iniciativa del concejal Juan Tapia) donó estas verjas que rodearon el monumento de Colón e Isabel cuando estaba en el Humilladero. Uno los tramos hubo que replicarlo porque faltó hierro para completar el perímetro.

Tras el derribo de la cárcel, hace ahora poco más de dos décadas, los únicos vestigios que quedan son la portada en ladrillo, como vestigio de memoria histórica, y estas rejas de la Libertad

La tercera reja histórica recolocada es la que acota los tres accesos a la Plaza de la Libertad (trasera de la Delegación del Gobierno autonómico, antigua Escuela Normal). Esa reja fue forjada en tiempos de la II República para rodear los dos jardincillos que flanqueaban la puerta de la Prisión Provincial de la carretera de Jaén. Fueron encargadas a un taller de forja por el arquitecto que dirigió la obra, José Felipe Giménez Lacal. Tras el derribo de la cárcel, hace ahora poco más de dos décadas, los únicos vestigios que quedan son la portada en ladrillo, como vestigio de memoria histórica, y estas rejas de la Libertad. Cada noche se cierran sus puertas para impedir el tránsito.

Ambas piezas fueron donadas a la Universidad por las descendientes de Francisco Rivas Contreras y Miguel Giménez Yanguas

En el casco antiguo de Granada hay infinidad de portadas antiguas y reaprovechadas, la mayoría de casos por particulares. Recojo aquí sólo dos por estar situadas en lugares públicos. Una de ellas fue recolocada en los jardincillos Universitarios de Fuentenueva, delante de la Escuela de Ingeniería de la Edificación. Daba acceso a una casona levantada en el siglo XVIII en la calle Nueva de San Antón; esta vivienda fue utilizada como cuartelillo de la Guardia Civil en el siglo XIX y también sede primera de la Escuela de Artes y Oficios. En realidad, es la puerta la única pieza que corresponde a esta casona, en tanto que el balcón era de uno de los chalecillos que levantó en la década de 1880 el arquitecto Francisco Giménez Arévalo en el Banco del Salón, de los que sólo queda el pie el del número 10 de esa acera. Ambas piezas fueron donadas a la Universidad por las descendientes de Francisco Rivas Contreras y Miguel Giménez Yanguas.

La otra portada, datada en fechas muy próximas del siglo XVIII, daba entrada a un patio con fachada a la calle Pavaneras

La otra portada, datada en fechas muy próximas del siglo XVIII, daba entrada a un patio con fachada a la calle Pavaneras. Fue demolido cuando se construyó el edificio Banco Santander en la Plaza Isabel la Católica. Sus restos los recogió el concejal José Miguel Castillo Higueras y la recolocó en la puerta lateral del Ayuntamiento, debajo del arco de entrada a la iglesia demolida del Carmen (en las obras municipales de 1982-6), justo donde estuvo situada la Casa de Socorro.

Tampoco algunas esculturas en homenaje a personajes ilustres se han librado de cambios de lugar

Tampoco algunas esculturas en homenaje a personajes ilustres se han librado de cambios de lugar. El monolito en honor del erudito y escritor Francisco de Paula Valladar fue colocado en 1925 en el centro de unos jardines de diseño modernista que ocupaban desde principios de siglo la Acera del Triunfo, a partir de la calle San Juan de Dios. Ahí estuvo la cabeza recordando al insigne escritor. En 1958, el Ayuntamiento del alcalde Manuel Sola empezó a reformar la zona. Fue eliminada la Plaza de Toros y, a cambio de su solar, los propietarios recibieron esta franja de jardines, donde fue levantada la Delegación de Hacienda y varios bloques de pisos. La escultura de Valladar fue mudada a los jardines junto al Genil, ya muy próximo al Puente Verde.

Pero años más tarde, sin ninguna explicación, fue arrancada de este lugar y recolocada donde está en este momento

La figura de Fray Leopoldo, salida del taller de Moreno Romera a finales del siglo XX por suscripción popular, fue pensada para colocarla delante de la Puerta de Elvira. El pavimento y arbolado de la Plaza del Triunfo fue diseñado de forma radial apuntando al centro, donde fue colocada inicialmente la estatua. Pero años más tarde, sin ninguna explicación, fue arrancada de este lugar y recolocada donde está en este momento.

Fue lugar de cita obligada para todo el barrio, punto donde se colgaban poemas, altar y adornos en las procesiones del Corpus

El Pilar del Toro es el más expuesto a la visita turística. Está rearmado en el principal punto de cita de los guías turísticos. No siempre estuvo ahí. Este pilar pasa por ser uno de los últimos trabajos que hizo el arquitecto Diego de Siloé (1495-1563) antes de fallecer. Estuvo ubicado en la calle Elvira, en la confluencia con la calle Calderería. Fue lugar de cita obligada para todo el barrio, punto donde se colgaban poemas, altar y adornos en las procesiones del Corpus. Gallego Burín se lo llevó a la plaza de Santa Ana en 1941, justo debajo de la fachada de su casa natal.

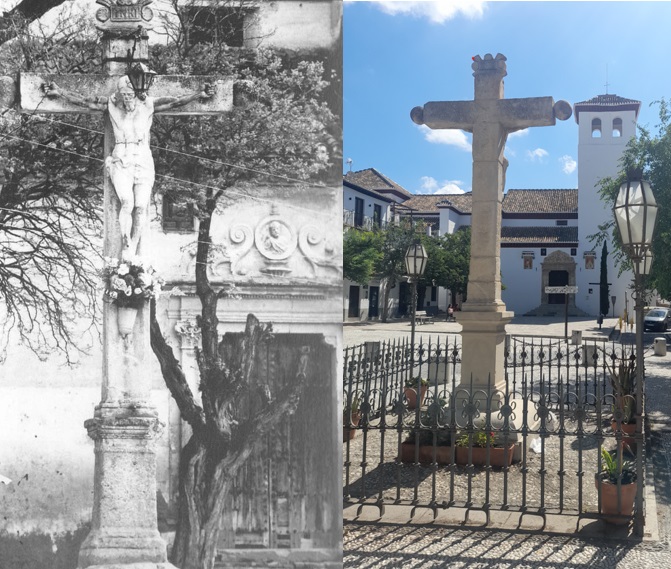

Tiene varias inscripciones que dan pistas de su procedencia; el medallón central recuerda que fue restaurado por el administrador del Refino, Miguel Sabino Acosta, en el año 1792

El Pilar de Fuentenueva fue uno de los mayores con que contó Granada en los caminos de acceso desde la Vega. Estuvo situado en la calle Fuentenueva, frente al Refino de Pólvoras (actual Subdelegación de Defensa). Durante la urbanización de esta zona del año 1944 se decidió retirarlo de allí. Una parte de él (que en realidad eran dos pilas) fue recompuesto y trasladado a la Cuesta del Realejo, pegado a la fachada del convento de Santa Catalina de Siena. Tiene varias inscripciones que dan pistas de su procedencia; el medallón central recuerda que fue restaurado por el administrador del Reino, Miguel Sabino Acosta, en el año 1792.

En la década de los años ochenta, en uno de los movimientos, resultaron dañadas las tazas superiores

La fuente del Campillo, de dos tazas, tiene su origen en la que había en el claustro del Convento del Carmen. Cuando fue habilitado como Casa Consistorial, el pilar fue colocado en mitad de la plaza resultante de la demolición de medio edificio, actual Plaza del Carmen. Estuvo ahí hasta que en los años finales del XIX fue trasladada al Campillo. La de Plaza Nueva no ha sido tan viajera, sólo se ha movido varias veces un poco más abajo o hacia un lado, pero siempre en este mismo lugar. En la década de los años ochenta, en uno de los movimientos, resultaron dañadas las tazas superiores. La empresa municipal de agua procedió a hacer unas réplicas que son idénticas a las originales.

Aunque uno ya muy desgastado y otro sin cabeza, ambos proceden del pretil del Puente Romano, o Zirí, sobre el río Genil

Los leoncillos que comunican la Plaza de la iglesia de Santo Domingo con la de Carlos Cano, mediante unas escaleras, están adornadas en sus flancos por figuras de estos animalillos. Aunque uno ya muy desgastado y otro sin cabeza, ambos proceden del pretil del Puente Romano, o Zirí, sobre el río Genil. Fueron colocados originalmente en el siglo XVIII. Aquí se trajeron cuando Gallego Burín comunicó esta zona con la Plaza de los Campos. El lugar que ocuparon en el Puente fue ocupado por otras dos réplicas más modernas de cuando se peatonalizó la pasarela sobre el río en los años ochenta del siglo pasado.

La Cruz de los Caídos fue el primer vestigio del franquismo desmontado al iniciarse las corporaciones democráticas. Luego le siguió la del caballero mutilado falangista en la trasera de la Ermita de San Isidro. La Cruz de Granada fue de las primeras erigidas en España en memoria de los Caídos (obviamente, del bando nacional). El alcalde Gallego Burín, recién nombrado en 1938, la levantó en piedra de Sierra Elvira. Entre el montículo, pedestal y fuste alcanzaba doce metros de altura. Era el fondo de un conjunto que también contaba con estanque. La situaron al inicio de la Carretera de la Sierra, frente a la estación del tranvía.

Nada más ser elegido alcalde Antonio Jara como alcalde (1980) ya comentó que las cruces eran para los cementerios

Nada más ser elegido Antonio Jara como alcalde (1980) ya comentó que las cruces eran para los cementerios. Tardó un santiamén a reformar urbanísticamente el lugar y demoler el monumento. Cumplió con su intención de recolocar la Cruz de los Caídos en el cementerio municipal, donde se erige descontextualizada.

Quedó una plaza más grande, que Gallego Burín bautizó como de Alonso Cano y colocó ahí su busto

¿Jugando al despiste? Concluyo con dos fachadas de iglesia que presentan detalles que pueden despistarnos. La primera corresponde a la Universidad Literaria (Curia). En su fachada luce dos escudos de arzobispos que tuvieron algo que ver en su obra. El de la izquierda corresponde al religioso Pedro González de Mendoza, obispo que fue de Granada entre 1610 y 1616. Él gobernaba cuando fue construida la fachada. Además, en el triángulo superior del frontispicio aparece encastrado el del arzobispo Bienvenido Monzón, con prelacía entre 1866 y 1886. ¿Qué ocurrió para que ambos pusieran sus escudos como constructores, con casi tres siglos de diferencia? Muy fácil: esta fachada original estaba ocho metros más avanzada que en la actualidad, de manera que a finales del XIX fue demolido el primer cuerpo de la Curia para alinearlo con la del Palacio Arzobispal. Quedó una plaza más grande, que Gallego Burín bautizó como de Alonso Cano y colocó ahí su busto. Un arzobispo dejó su firma a principios del siglo XVII y otro la suya con el añadido del tejado a finales del XIX.

Podemos ver otra anomalía en la fachada de la iglesia de Santiago, la que fue centro de culto de la Inquisición. Fue acabada de construir en tiempos del arzobispo Pedro de Castro, de ahí que arriba la corone su escudo (El arzobispo del Sacromonte). Pero justo debajo del escudo, en un friso de un palmo de altura, aparece una extraña inscripción. Evidentemente, se trata de números, que podrían interpretarse como 7091. Es algo imposible si se quiere indicar una fecha de conclusión de la obra.

Y al montar de nuevo la portada unos metros más atrás, los albañiles debían ser analfabetos y pusieron el número al revés

La realidad es que el número real es 1602, pero la losa está colocada al revés. Aunque nunca fue así. La metedura de pata ocurrió a principios del siglo XX, cuando esta iglesia de Santiago perdió su torre y el primer cuerpo que ocupaban lo que hoy es calle Marqués de Falces. La torre estaba dañada por el terremoto de 1884, no así la fábrica de la iglesia. Pero para dar anchura a la calle, los maestros de obras de la Gran Vía sólo vieron la solución de mutilar un tercio de la planta eclesial. Y al montar de nuevo la portada unos metros más atrás, los albañiles debían ser analfabetos y pusieron el número al revés.