Crónicas Sanitarias: La falta de comunicación mata; consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas; Gaza, radiografía de una masacre; reconstruirse tras un intento de suicidio, y hasta 20 noticias que te interesan

1. La falta de comunicación mata

Artículo de Soledad Valle en Diario Médico.

Mata la confianza del paciente en el sistema, en sus profesionales y es responsable del mayor número de eventos adversos y de reclamaciones judiciales. Así que, mírenselo

Mata la confianza del paciente en el sistema, en sus profesionales y es responsable del mayor número de eventos adversos y de reclamaciones judiciales. Así que, mírenselo.

Me decía un amigo, al que se le había muerto su padre hacía menos de un mes, en el mismo hospital donde se murió su madre hacía quince años: "Mira, no recomiendo a nadie, pero a nadie, que vaya al hospital X, porque mis padres se murieron solos en Urgencias. Ningún sanitario habló con nosotros, nadie nos explicó la situación, ni nos dieron la posibilidad de pasar a estar con ellos".

Los dos murieron de cáncer. Tras varios años en tratamiento, en el caso de su madre, y, en el del padre, de un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado un año antes y mientras participaba en un ensayo clínico.

Su reproche y dolor con el sistema sanitario -que concentraba en un hospital concreto y en sus profesionales- era por esa falta de información, que se puede traducir en falta de cariño, de empatía, de amor, de humanidad...

Todos nos vamos a morir y mi amigo sabía que en el caso de sus padres ese momento estaba cerca. Así que en su conversación no tenía ningún reproche sobre la parte más clínica de la asistencia. Es decir, sobre los tiempos y métodos de diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de sus padres. Su reproche y dolor con el sistema sanitario -que concentraba en un hospital concreto y en sus profesionales- era por esa falta de información, que se puede traducir en falta de cariño, de empatía, de amor, de humanidad...

Seguramente que los profesionales sanitarios podrían dar razones de peso para explicar que ese plus asistencia que supone tener una buena comunicación con el paciente y con sus compañeros es un lujo que no se pueden permitir. Que no tienen tiempo, ni incentivos para hacerlo. Que están saturados, poco reconocidos y aplastados por un sistema que devora cualquier signo de humanidad.

Sin quitarles razón, la realidad es que la falta de comunicación y la mala comunicación del sanitario con sus pacientes y entre ellos está detrás del 54% de los incidentes de seguridad en las unidades de cuidados intensivos (UCI), según un último estudio elaborador por Fidisp y Relyens. Además de ser el principal motivo de reclamación judicial por asistencia médica y, también, concentra la mayor parte de las condenas.

Estrategia de seguridad del paciente

Informar a los pacientes es una obligación legal, pero va más allá. La nueva Estrategia de Seguridad del Paciente del Sistema Nacional de Salud, para el periodo 2025-35, que fue aprobada en el último Consejo Interterritorial antes del cierre por vacaciones de verano, recoge como objetivo, "promover la comunicación entre profesionales y entre estos, con los pacientes".

Durante la atención sanitaria se debe asegurar que la información clínica transmitida entre los profesionales sanitarios, se realice a la persona correcta de forma adecuada y precisa

Durante la atención sanitaria se debe asegurar que la información clínica transmitida entre los profesionales sanitarios, se realice a la persona correcta de forma adecuada y precisa. Esta transmisión de información debe garantizarse a lo largo de todo el proceso, especialmente durante la transición asistencial, ya que es un momento crítico para la seguridad del paciente", recoge la estrategia consensuada por el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas.

Formación

"La importancia de este hecho", hace que desde las Administraciones sanitarias se insta en la necesidad de "promocionar actividades de formación en comunicación como elemento fundamental de las relaciones en el ámbito asistencial e interprofesional, sobre todo atendiendo a las creencias y actitudes de los profesionales sanitarios respecto a usuarios, pacientes, compañeros, jefes y subordinados".

Y esta formación es necesaria porque existen "métodos estandarizados" y "herramientas estructuradas" que facilitan la reducción de los errores asistenciales asociados a esa falta de comunicación.

El documento de la Estrategia, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prioriza la comunicación de los profesionales con los pacientes "no solo para conocer las expectativas, necesidades, preferencias de estos y la toma de decisiones compartidas, sino, además, para promover la transparencia, informando a los pacientes sobre sus derechos y responsabilidades y comunicarles los incidentes de seguridad"

Por otro lado, el documento de la Estrategia, recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) prioriza la comunicación de los profesionales con los pacientes "no solo para conocer las expectativas, necesidades, preferencias de estos y la toma de decisiones compartidas, sino, además, para promover la transparencia, informando a los pacientes sobre sus derechos y responsabilidades y comunicarles los incidentes de seguridad".

Los sistemas de información sanitarios interoperables y compartidos son "factores contribuyentes claves para la mejora de la comunicación entre profesionales y con los pacientes y familiares". También señalan que "la historia clínica electrónica compartida entre hospitales, atención primaria y servicios de emergencia extrahospitalarios, facilita el registro de la información del proceso de atención al paciente, de tal forma que el recorrido asistencial del paciente sea más seguro ya que permite que todos los profesionales conozcan la situación del paciente y la atención recibida en cada punto". A su vez, señalan que el acceso del paciente a su historia clínica le otorga un papel activo para mejorar el proceso asistencial y sus autocuidados.

La Estrategia diferencia dos ámbitos de comunicación: la que deben mantener y fomentar los profesionales entre sí y la de estos con los pacientes y sus familiares. Y marca objetivos para cada uno de ellos.

Comunicación entre profesionales

Con esta interacción de los profesionales entre sí, se quiere alcanzar los siguientes objetivos:

1. Fomentar el uso de la HCE interoperable del Sistema Nacional de Salud entre los diferentes servicios de salud que garantice la seguridad del paciente.

2. Desarrollar canales estandarizados de comunicación, tanto dentro de las unidades, transferencia de información entre turnos, como durante la transición asistencial, para garantizar una atención continua y segura a los pacientes.

Potenciar la formación de los profesionales en comunicación interprofesional

3. Desarrollar acciones para la implementación de técnicas de comunicación estructuradas y validadas.

4. Potenciar la formación de los profesionales en comunicación interprofesional.

5. Disponer de grupos de trabajo que avancen en el conocimiento de la comunicación efectiva y homogénea entre los profesionales.

6. Disponer de guías, protocolos y manualesque permitan una buena comunicación.

7. Implementar canales de comunicación estandarizada que permitan elevar el mensaje a los líderes y gestores de forma efectiva y en un tiempo razonable.

Comunicación con el paciente

Con la interacción de los profesionales con los pacientes y sus familiares, se quiere alcanzar los siguientes objetivos:

1. Establecer canales de comunicación sencillos y adecuados a las características individuales de los pacientes, que faciliten la transparencia y la comprensión.

Fomentar en los centros sanitarios la escucha activa y empática, mediante formación y divulgación de protocolos de trasferencia de la información con lenguaje claro y técnicas de comunicación empáticas

2. Implementar acciones para comunicar deforma efectiva los resultados críticos de pruebas diagnósticas que puedan poner en peligro la vida del paciente.

3. Fomentar en los centros sanitarios la escucha activa y empática, mediante formación y divulgación de protocolos de trasferencia de la información con lenguaje claro y técnicas de comunicación empáticas.

Andrés Santiago Sáez, profesor de Medicina Legal en la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios (Aegris), explica que en esta nueva Estrategia de Seguridad del Paciente se ha dado un paso mayor en la implicación del paciente en su seguridad, al "especificar" esa participación. "Esto implica que las instituciones y las organizaciones sanitarias tienen que plantear planes específicos para incorporar al paciente dentro de estas actividades y, por lo tanto, la voz del paciente va a ser importante, lo que implica que la comunicación con el paciente se debe mejorar, porque necesitamos tener una referencia de lo que el paciente necesita y de la percepción de paciente sobre la seguridad clínica en los centros sanitarios".

Insiste en que "muchas reclamaciones responden a circunstancias en las que no ha habido una clara comunicación o la expectativa del paciente no se ha cumplido conforme a lo que se ha manifestado"

En cuanto a los profesionales y la comunicación entre ellos, Santiago Sáez destaca lo obvio, que en Sanidad "se trabaja en equipo" y, por tanto, "es incomprensible que no haya esa comunicación entre los profesionales". Además, insiste en que "muchas reclamaciones responden a circunstancias en las que no ha habido una clara comunicación o la expectativa del paciente no se ha cumplido conforme a lo que se ha manifestado".

En definitiva, el experto destaca la apuesta por "la humanización y la seguridad clínica", que fuerza esta nueva Estrategia y que pasa por hablar más y con más claridad

2. Consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas

Artículo en Infolibre de Manuel Torres Tortosa, José Antonio Brieva Romero y Antonio Vergara Campos.

La situación de las listas de espera sanitarias en España es muy preocupante. En general son excesivamente prolongadas en la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) y ello engendra un problema sanitario de primer orden y afecta directa y negativamente a la vida de las numerosas personas que están en esas listas, en varios aspectos

La situación de las listas de espera sanitarias en España es muy preocupante. En general son excesivamente prolongadas en la mayoría de las Comunidades Autónomas (CCAA) y ello engendra un problema sanitario de primer orden y afecta directa y negativamente a la vida de las numerosas personas que están en esas listas, en varios aspectos.

Vamos a analizar las consecuencias clínicas que tienen las listas de espera sanitarias tan prolongadas en tres apartados distintos, aunque es cierto que una misma persona puede ser afectada por varios efectos perjudiciales a la vez.

Consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas en pacientes con cáncer

Los retrasos diagnósticos o terapéuticos en pacientes con cáncer, obviamente, son los más trascendentes por su peligrosidad y los que inducen mayor preocupación. En 2020 se publicó un estudio que, con una metodología de metaanálisis (análisis estadístico que combina los resultados de múltiples estudios independientes sobre un mismo tema de investigación para obtener una conclusión más robusta y precisa) examinaba la mortalidad inducida por los retardos del tratamiento en pacientes con cáncer. De esta forma pudo analizarse las consecuencias de los retrasos del tratamiento principal (cirugía, radioterapia o tratamiento sistémico) en siete tipos de canceres frecuentes (vejiga, mama, colon, recto, pulmón, cérvix y cabeza y cuello) en un total de 1.272.681 pacientes. De forma global se demostró que un retardo de cuatro semanas del tratamiento principal aumentaba el riesgo de muerte significativamente. Si ese era el retardo de la cirugía, el riesgo de muerte aumentaba en un 6-8% por cada 4 semanas de retraso. El impacto es aún mayor para radioterapia o tratamiento sistémico que, con ese retardo, se aumenta el riesgo de muerte en 9% y 13% para tumores de cabeza y cuello (radioterapia) o cáncer colorrectal (terapia sistémica adyuvante) respectivamente.

Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17% y 26 % respectivamente

Los retardos de 8 y 12 semanas aumentan más el riesgo de muerte. Así, retardos de cirugía para cáncer de mama de 8 y 12 semanas aumentan el riesgo de muerte en 17% y 26 % respectivamente. Haciendo la correspondiente extrapolación, un retardo de 12 semanas para todas las enfermas con cáncer de mama durante un año, produciría un exceso de mortalidad en esas pacientes de 1.400 mujeres en el Reino Unido, 6.550 en Estados Unidos, 600 en Canadá y 500 en Australia. Incluso un retardo inferior a 4 semanas puede llevar algún riesgo asociado.

Los autores señalan que teniendo en cuenta los resultados de este estudio y otros similares, resulta fundamental que las políticas sanitarias se diseñen y apliquen para reducir al máximo los tiempos de espera del tratamiento definitivo de pacientes oncológicos.

Consecuencias para la salud individual de las listas de espera sanitarias prolongadas en pacientes no oncológicos

También hay evidencias claras de que los retardos diagnósticos y/o terapéuticos en procesos no oncológicos tiene graves repercusiones para los pacientes

También hay evidencias claras de que los retardos diagnósticos y/o terapéuticos en procesos no oncológicos tiene graves repercusiones para los pacientes. En general se asocian con deterioro de la calidad de vida, mayor riesgo de complicaciones, afectación social y laboral, y mayor consumo de recursos sanitarios. Hay muchos ejemplos sobre ello. Así pacientes que esperan más de 6 meses para recibir una prótesis de cadera o de rodilla tienen un significativo empeoramiento en su calidad de vida, que llega a ser extremo en el 14,1% de ellos. Estos datos fueron confirmados en un reciente metaanálisis en una extensa población. De igual manera, los enfermos con dolor crónico (enviados para evaluación a unidades del Dolor) las esperas superiores a 6 meses inducen un notable deterioro en la salud física y mental de las personas afectadas. Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal en espera de cirugía de hasta 10 semanas para enfermedad activa o hasta 15 semanas para proceso inactivo tuvieron un significativo mayor número de complicaciones que enfermos operados en menor tiempo por otros procesos; en concreto 1 de cada 8 pacientes tuvo que recibir cirugía urgente por ese tipo de complicaciones. Todo ello implicó peor calidad de vida y mayor gasto sanitario. Y por otro lado se ha demostrado que los enfermos con esperas prolongadas se ven obligados a más consultas de atención médica y consumen mayores recursos sanitarios lo que implica un mayor gasto en la resolución de la enfermedad.

Consecuencias sobre la salud mental de las listas de espera sanitarias prolongadas

De esto se habla menos, pero ¿pueden imaginarse la tortura que supone, para una persona que sospecha o que tiene confirmado estar afecto de una enfermedad grave, el hecho de esperar meses y meses para ser evaluado o recibir un tratamiento potencialmente curativo?

De esto se habla menos, pero ¿pueden imaginarse la tortura que supone, para una persona que sospecha o que tiene confirmado estar afecto de una enfermedad grave, el hecho de esperar meses y meses para ser evaluado o recibir un tratamiento potencialmente curativo?. Diversos estudios han documentado que los pacientes que sufren listas de espera prolongadas experimentan incremento de la ansiedad, depresión, desesperanza, y disminución de la calidad de vida durante estos periodos de espera, tanto en adultos como en adolescentes. En adolescentes, los tiempos de espera largos se correlacionan con mayor distrés psicológico y la adopción de conductas de afrontamiento desadaptativas o de riesgo, además de la percepción subjetiva de empeoramiento de la salud mental. En adultos, casi la mitad describe deterioro de su salud mental durante la espera, con síntomas predominantes de ansiedad, pérdida de motivación y estrés vital. En el caso de trastornos depresivos, se ha demostrado que una espera prolongada se asocia con peores resultados clínicos tras el inicio del tratamiento.

Todo lo descrito anteriormente son hechos. Son datos, obtenidos con una metodología rigurosa, de lo que le ocurre a una gran parte de los enfermos que sufren las consecuencias de esperas muy prolongadas antes del diagnóstico y el tratamiento definitivo de su enfermedad

Todo lo descrito anteriormente son hechos. Son datos, obtenidos con una metodología rigurosa, de lo que le ocurre a una gran parte de los enfermos que sufren las consecuencias de esperas muy prolongadas antes del diagnóstico y el tratamiento definitivo de su enfermedad.

En los siguientes gráficos, cuyos datos están tomados de fuentes oficiales, se muestran los siguientes indicadores, referentes a las demoras sanitarias existentes en España y en sus Comunidades Autónomas: 1) Porcentaje de citas presenciales atendidas en Atención Primaria en 48 h tras su solicitud (datos de 2023), 2) Tiempo medio de espera para evaluación por Atención Especializada tras ser solicitada y 3) Tiempo medio de espera de cirugía no urgente tras su indicación (información de estos dos últimos indicadores actualizada a diciembre de 2024).

En concreto, el tiempo medio de espera para ser evaluado por un especialista es muy alto, oscilando entre 150 a 157 días en Andalucía, Navarra y Canarias, así como la media de días de espera para cirugía en Andalucía y Extremadura que son de 176 y 178 días respectivamente

En concreto, el tiempo medio de espera para ser evaluado por un especialista es muy alto, oscilando entre 150 a 157 días en Andalucía, Navarra y Canarias, así como la media de días de espera para cirugía en Andalucía y Extremadura que son de 176 y 178 días respectivamente. Estos hechos no son solo inaceptables sino escalofriantes por que, como se ha documentado anteriormente, estas demoras tienen graves consecuencias y obligan a una toma de decisiones urgentes que resuelvan este deterioro lo antes posible.

Una panorámica similar, aunque con aspectos diferentes, ocurre con la Atención Primaria. La media nacional de citas presenciales en 48 h tras su solicitud es solo del 21,4%; en Andalucía y Canarias del 13,4% y 13,1% respectivamente, los peores datos del país. No se pueden aceptar tardanzas excesivas para realizar evaluaciones presenciales. El correcto funcionamiento de la Atención Primaria es un hecho de capital importancia para la salud de las personas y para la eficacia de todo el Sistema Nacional de Salud, como ha sido demostrado en muchos estudios.

Dentro de esta problemática, hay un aspecto de importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. Las personas en espera de intervención quirúrgica tienen ya un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento establecido

Dentro de esta problemática, hay un aspecto de importancia capital: el tiempo de espera del paciente que no está diagnosticado. Las personas en espera de intervención quirúrgica tienen ya un diagnóstico definitivo y un plan de tratamiento establecido. Ello permite priorizar según la enfermedad de base. Asumimos que la espera de un enfermo diagnosticado de cáncer de colon no va a ser la misma que otro con litiasis biliar que produce molestias discretas, sin riesgo para la vida. Pero muchos enfermos dirigidos al médico especialista (tras evaluación por su médico de cabecera o desde otro origen) con determinadas molestias ¡no están diagnosticados!. La espera media para evaluación por Atención Especializada en Andalucía (por ej.) es de unos 5 meses. A esto hay que añadir las esperas que tengan las distintas pruebas complementarias que solicite el profesional y la segunda consulta para comunicar los resultados. Como hemos señalado previamente, se ha demostrado que ello puede tener unas consecuencias terribles que ponen en peligro incluso la vida, si la persona finalmente está afecta de una enfermedad oncológica.

Aparte de los peligros para la salud individual, esta situación tiene además otras graves consecuencias: es muy costosa de forma innecesaria

Aparte de los peligros para la salud individual, esta situación tiene además otras graves consecuencias: es muy costosa de forma innecesaria. En sanidad, lo más rentable, el indicador de productividad más importante con diferencia sobre los demás, es el enfermo curado. La persona en espera prolongada para ser diagnosticado y tratado, consume muchos más recursos sanitarios por varios motivos y acumula más bajas laborales. Todo ello produce un incremento notable de gasto público e individual.

Cómo solucionar las listas de espera sanitarias prolongadas: El Sistema Sanitario Público

La privatización sanitaria en España es cada vez mayor. Esa evolución en Andalucía ha sufrido una reciente e intensa expansión y ello ha ocurrido porque la administración andaluza actual ha optado por esa política sanitaria concreta

La privatización sanitaria en España es cada vez mayor. Esa evolución en Andalucía ha sufrido una reciente e intensa expansión y ello ha ocurrido porque la administración andaluza actual ha optado por esa política sanitaria concreta. Y lo que también ha ocurrido en los últimos años es que el número de personas pendientes de evaluación por especialista y de cirugía no urgente ha aumentado considerablemente. De forma similar los tiempos de espera para evaluación especializada y para una intervención quirúrgica también se han incrementado de forma sustancial. Y de nuevo en Andalucía, este aumento ha sido marcado alcanzando actualmente unas cifras muy elevadas. Una panorámica similar ocurre también en otras autonomías. En consecuencia, es muy evidente que el modelo privatizador emprendido por muchas CCAA está fracasando de forma estrepitosa. Los indicadores que hemos analizado en Andalucía son de los peores del país. El Sistema Nacional de Salud que lo financiamos todos los españoles con nuestros impuestos, es gestionado por muchas administraciones de forma incompetente. Ello perjudica directamente a la salud individual de las personas y contribuye a una gestión económica pésima de recursos que son de todos.

La solución definitiva de las inaceptables listas de espera actuales de la sanidad española pasa por una potenciación contundente del Sistema Sanitario Público y abandonar el descabellado desvío de recursos (que son de todos nosotros) al sector privado

La solución definitiva de las inaceptables listas de espera actuales de la sanidad española pasa por una potenciación contundente del Sistema Sanitario Público y abandonar el descabellado desvío de recursos (que son de todos nosotros) al sector privado. Está bien demostrado que ello produce mejores resultados en Salud y además de ser bastante más eficiente. Las características concretas que debería tener nuestro sistema sanitario para hacer frente a la deteriorada situación actual, han sido recientemente difundidas. En lo que respecta directamente a la problemática engendrada por las listas de espera sanitarias tan prolongadas, nos parece que las medidas esenciales son las siguientes:

- Se establecerá por Ley que todos los centros Sanitarios Públicos deben tener su plantilla estructural definida (por servicios y especialidades), que tiene que ser actualizada periódicamente y ser pública.

- Se establecerá por Ley una distribución de infraestructuras técnicas y humanas del sector sanitario público, de forma lógica pero equitativa con la distribución de la población en los territorios.

- Se establecerá por Ley la realización anual de concursos públicos de las plazas vacantes para todos los centros sanitarios de todas las CCAA.

- Se establecerá por Ley la incompatibilidad absoluta en el ejercicio médico entre el sector público y el privado.

- Se establecerá por Ley el tiempo máximo de espera para la atención médica, para pruebas diagnósticas y para tratamiento quirúrgico.

- Se establecerá por Ley que en los hospitales públicos existirán, de forma evaluada según las listas de espera del centro, turnos de atención médica y quirúrgica de mañana y tarde, pero con profesionales diferentes en cada turno.

- Es absolutamente imprescindible y urgente el establecimiento por Ley de un nuevo Plan Estatal de Atención Primaria de Salud.

Los centros sanitarios deben obligadamente tener las plantillas óptimas y esto, tiene que ser sometido al control ciudadano. Los profesionales sanitarios deben tener estabilidad laboral, una remuneración justa según su especialización técnica y responsabilidad y dedicación exclusiva al sistema público. Ello les permitirá realizar su trabajo con pleno rendimiento técnico e intelectual

En definitiva, los centros sanitarios deben obligadamente tener las plantillas óptimas y esto, tiene que ser sometido al control ciudadano. Los profesionales sanitarios deben tener estabilidad laboral, una remuneración justa según su especialización técnica y responsabilidad y dedicación exclusiva al sistema público. Ello les permitirá realizar su trabajo con pleno rendimiento técnico e intelectual. De esta forma, las plantillas estructurales de los centros sanitarios públicos se llenan. Y trabajarán a pleno rendimiento.

El Sistema Nacional de Salud en nuestro país es uno de los pilares básicos del Estado de bienestar, un logro social extraordinario, aprobado como muy necesario por una gran mayoría de ciudadanos, está en la actualidad en proceso de desmantelamiento y de ser absorbido por un mercantilismo insaciable donde el objetivo fundamental es la rentabilidad empresarial. Se cumple de nuevo la ecuación que nunca falla: Si la Sanidad Pública empeora, mejora el negocio privado y una lista de espera muy prolongada es el móvil principal para que un ciudadano contrate un seguro privado de salud. En Andalucía, con la acción política del actual gobierno autonómico se ha deteriorado notablemente la atención sanitaria hasta límites inaceptables. Los ciudadanos no podemos permitir que nos quiten algo tan valioso y que por otro lado, es nuestro. Es preciso una movilización ciudadana permanente y con todos los medios legales a nuestro alcance, para impedirlo. Y en las próximas elecciones generales y autonómicas tenemos que preguntarnos que alternativa política defiende mejor el Sistema Sanitario Público. Y debemos votar en consecuencia.

3. El primer estudio científico en Gaza radiografía una masacre indiscriminada: “Vemos lesiones rara vez observadas en la historia reciente”

Un equipo de investigadores documenta por primera vez con detalle el patrón y la gravedad de las heridas infligidas a la población civil por el ejército israelí. Los datos “muestran un escenario inédito”.

Artículo de Antonio Martínez Ron en elDiario.es.

Más allá de la cifra provisional de más 60.000 palestinos muertos y 143.000 heridos, un equipo de investigadores ha tratado de describir cuál es el panorama al que se enfrentan los sanitarios en los hospitales, bajo el acoso de las bombas y en medio de un genocidio

El alcance de los ataques sobre la población civil perpetrados por Israel en Gaza tardará tiempo en conocerse con exactitud, pero, mientras tanto, la comunidad científica y sanitaria está tratando de documentarlo. Más allá de la cifra provisional de más 60.000 palestinos muertos y 143.000 heridos, un equipo de investigadores ha tratado de describir cuál es el panorama al que se enfrentan los sanitarios en los hospitales, bajo el acoso de las bombas y en medio de un genocidio.

El resultado se publica este viernes en la revista BMJ y se basa en el testimonio de 78 médicos y enfermeras internacionales que estuvieron en Gaza entre agosto de 2024 y febrero de 2025. Los científicos les pasaron una encuesta para que describieran la naturaleza y el patrón de las lesiones y condiciones médicas a las que se enfrentaron. El panorama que reflejan, dominado por las lesiones por explosivos y armas de fuego, no tiene precedentes en conflictos anteriores, según los autores.

En las respuestas de texto libre, los sanitarios describieron con frecuencia lesiones inusualmente graves, incluyendo traumatismos multiextremidades, fracturas craneales expuestas y lesiones extensas en órganos internos

En las respuestas de texto libre, los sanitarios describieron con frecuencia lesiones inusualmente graves, incluyendo traumatismos multiextremidades, fracturas craneales expuestas y lesiones extensas en órganos internos. También se hizo hincapié en las quemaduras graves, sobre todo en niños. Los encuestados con experiencia previa de despliegue en otras zonas de conflicto comentaron que la gravedad y el patrón de las lesiones encontradas en Gaza fueron mayores que las que habían manejado anteriormente.

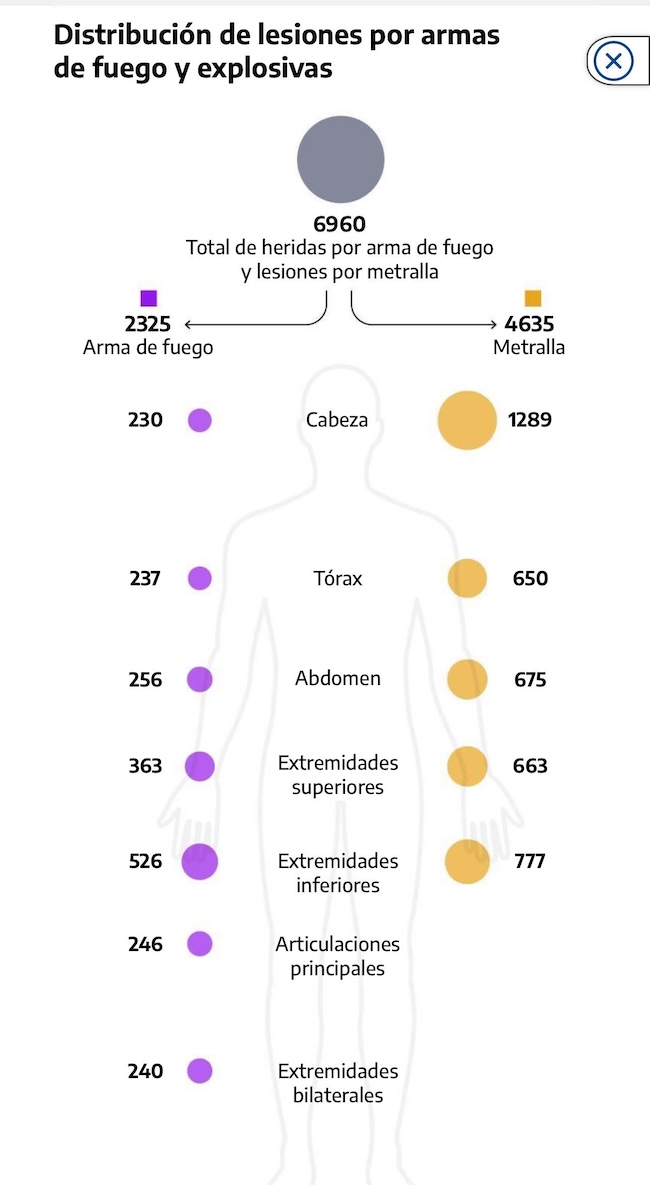

Los números de la masacre

El informe reporta 23.726 lesiones relacionadas con traumas y 6.960 lesiones relacionadas con armas. Los traumas más comunes fueron quemaduras (4.348, 18%), lesiones en piernas (4.258, 18%) y lesiones en brazos (3.534, 15%). Alrededor del 70% de los sanitarios dijeron haber atendido lesiones en dos o más regiones anatómicas y fueron generalizadas las experiencias de víctimas en masa: el 77% informó haber estado expuesto a entre 5 y 10 eventos y el 18% haber manejado más de 10 escenarios de ese tipo.

Las lesiones por explosiones representaron la mayoría de los traumatismos relacionados con armas (4.635, 67%), que afectaron predominantemente a la cabeza (1.289, 28%), mientras que las lesiones por armas de fuego afectaron principalmente a las piernas (526, 23%)

Las lesiones por explosiones representaron la mayoría de los traumatismos relacionados con armas (4.635, 67%), que afectaron predominantemente a la cabeza (1.289, 28%), mientras que las lesiones por armas de fuego afectaron principalmente a las piernas (526, 23%).

Las afecciones médicas generales más comunes reportadas fueron desnutrición y deshidratación, seguidas de sepsis y gastroenteritis. También se reportaron 742 casos obstétricos, de los cuales más de un tercio (36%) implicaron la muerte del feto, la madre o ambos. El informe recoge 4.188 casos de personas con enfermedades crónicas que requerían tratamiento a largo plazo y traumas psicológicos, con la depresión, las reacciones de estrés agudo y la ideación suicida como los más comunes.

“Las fuerzas israelíes han utilizado repetidamente armas explosivas en zonas densamente pobladas, incluidos campos de refugiados, lo que suscita serias preocupaciones bajo el Convenio de Ginebra y el derecho internacional humanitario, incluido el principio de distinción y la obligación para proteger a los civiles”

“Las fuerzas israelíes han utilizado repetidamente armas explosivas en zonas densamente pobladas, incluidos campos de refugiados, lo que suscita serias preocupaciones bajo el Convenio de Ginebra y el derecho internacional humanitario, incluido el principio de distinción y la obligación para proteger a los civiles”, escriben los autores. “Las imágenes desde el satélite indican que dos tercios de las estructuras de Gaza están dañadas o destruidas; en este contexto, la concentración de municiones pesadas explosivas e incendiarias en los estrechos corredores urbanos han impulsado patrones de lesiones rara vez observados en la historia reciente”.

Para los autores, estos resultados brindan información crítica para adaptar la respuesta humanitaria si en algún momento se levanta el bloqueo de Israel. “Estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de contar con sistemas de vigilancia resilientes y específicos para cada contexto, diseñados para funcionar en medio de hostilidades sostenidas, escasez de recursos y telecomunicaciones intermitentes, para fundamentar intervenciones quirúrgicas, médicas, psicológicas y de rehabilitación personalizadas”, recalcan.

Munición letal contra civiles

“Decenas de miles de personas con traumatismos y heridas, quemaduras que atraviesan hueso y músculo, niños con fracturas abiertas de cráneo o con las extremidades destrozadas, etc. No son los datos esperables de un conflicto ‘convencional’ y, ni siquiera, en conflictos recientes (Irak, Afganistán, Siria) que parecían especialmente crueles”

Salvador Peiró epidemiólogo e investigador de FISABIO, cree que el estudio tiene un valor excepcional, aunque le parece que el método de encuestas empleado probablemente infraestima el número de casos. Sin embargo, los datos “muestran un escenario inédito en el que se ha usado munición de alta energía y con efecto de área (bombas termobáricas, incendiarias, proyectiles de dispersión) en entornos urbanos densamente poblados”, declara al SMC. “Decenas de miles de personas con traumatismos y heridas, quemaduras que atraviesan hueso y músculo, niños con fracturas abiertas de cráneo o con las extremidades destrozadas, etc. No son los datos esperables de un conflicto ‘convencional’ y, ni siquiera, en conflictos recientes (Irak, Afganistán, Siria) que parecían especialmente crueles”, asegura.

Rafael Castro-Delgado, profesor asociado de Medicina de Urgencias de la Universidad de Oviedo, subraya que el estudio describe patrones de lesión severos, con una comparación directa por parte de profesionales experimentados en otros conflictos. “Por ello, aporta evidencia para planificar la respuesta humanitaria y sanitaria, incluyendo cirugía, cuidados intensivos, salud mental y rehabilitación”, asegura. “Y es de destacar que documenta otros problemas de salud más allá de las heridas de guerra, como malnutrición, sepsis, enfermedades crónicas y trauma psicológico, ofreciendo una visión integral de la crisis sanitaria”.

“Falta detallar las consecuencias de las infecciones, malnutrición, enfermos con enfermedades crónicas y vulnerables”

Isabel Portillo, secretaria de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Epidemiología, recalca que es un estudio de calidad, hecho con mucho rigor científico y metodología. “Además, no es una guerra convencional ya que tanto las heridas como sus características afectan fundamentalmente a civiles, lo que es muy diferente a lo encontrado en otros conflictos”, explica al SMC. Por otro lado, cree que es importante señalar que el informe se refiere fundamentalmente a heridas de supervivientes. “Falta detallar las consecuencias de las infecciones, malnutrición, enfermos con enfermedades crónicas y vulnerables”, apunta. “Ya se calcula que pueden llegar a sumar más de 680.000 muertes, como ha anunciado la relatora de la ONU sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese”.

4. Cómo reconstruirse tras un intento de suicidio: “Antes solo me quería morir para sentir paz. Ahora veo el negro y toda la gama de colores”

Cuatro personas que trataron de quitarse la vida explican el trabajo que han hecho para salir de una situación que causa miles de muertes al año y que hasta hace poco era tabú

Cuatro personas que trataron de quitarse la vida explican el trabajo que han hecho para salir de una situación que causa miles de muertes al año y que hasta hace poco era tabú.

Artículo de Eleonora Giovio en El País.

“Solo quería dormirme y no despertarme al día siguiente para sentir paz. No quería morirme; quería acabar con un dolor que me hacía sufrir desde hace años, un dolor que perdura y no cesa. No podía más, sentía que no podía, que no tenía ayuda. No veía más escapatoria que quitarme la vida. Pero de ese agujero se puede salir, lo digo porque durante años me vi en un túnel en el que todo era completamente oscuro y ahora, aunque no haya quitado el negro de mi vida, veo toda la gama de colores y me permito tener días grises”. Lidia Cabrera tiene 25 años. Sufrió acoso escolar desde “bien pequeña” y fue diagnosticada más tarde con un trastorno de conducta de alimentación (TCA). Ha tenido tres intentos de suicidio. El último le dejó secuelas —salió en silla de ruedas del hospital― y una discapacidad del 43%. Lo cuenta tres años después, con una serenidad pasmosa. Encontró la fuerza para salir adelante como las otras tres personas que, para este reportaje, han accedido a contar su proceso de reconstrucción.

El suicidio es, según la OMS, un problema de salud pública que no depende de una sola causa, sino en el que influyen múltiples factores: sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. La persona que se suicida no quiere acabar con su vida, sino con el sufrimiento que padece

Este miércoles es el día mundial para la prevención del suicidio y el lema de este año es: “Cambiar la narrativa”, para que las organizaciones, la sociedad y los gobiernos puedan entablar conversaciones “abiertas y honestas sobre el suicidio y la conducta suicida”, ya que ha sido un tabú hasta hace poco. El objetivo es “derribar barreras, aumentar la concienciación y crear mejores culturas de comprensión y apoyo”. Se calcula que hay más de 720.000 suicidios al año en todo el mundo y cada uno de ellos afecta de manera profunda a muchas más personas. En España se suicidaron en 2024 (según datos del INE, todavía provisionales) 3.846 personas (en 2023 fueron 4.116; de ellos el 73,9% fueron hombres y la franja de edad más golpeada, la de entre 55 y 59 años). El suicidio es, según la OMS, un problema de salud pública que no depende de una sola causa, sino en el que influyen múltiples factores: sociales, culturales, biológicos, psicológicos y ambientales. La persona que se suicida no quiere acabar con su vida, sino con el sufrimiento que padece.

Percibía que el mundo estaba en contra de mí o yo en contra de él, y mi cerebro me dijo: ¿Por qué no te vas, si ya lo intentaste una vez cuando eras niño?“, relata. Ese recuerdo no había salido en 30 años.

Lo explica así Javier Corral, de 48 años. “Yo quería dormirme para no pensar. En mi caso lo que me salvó fue un pequeño detalle que consiguió desviar la atención de la bola enorme por la que quería irme de este mundo. Un día me quedé tanto tiempo dormido que, al despertar, los dos perros que tenía se habían cagado en casa. Me dije ‘no puedo permitir que mis perros sufran por mí, mientras los tenga no voy a hacer esto’. Evidentemente no dejé de tener pensamientos suicidas, pero me ayudó en ese momento a tener una distracción de lo que me estaba obsesionando y causándome dolor”. Ha tenido dos intentos de suicidio, el primero con 13 y el segundo durante la pandemia. “No tenía familia [se fue de casa a los 18 años] me cancelaron una gira [es actor] y de repente me vi en un piso compartido sin compañeros con los que compartir gastos, sin dinero, sin ayudas, sin trabajo. Mi obsesión diaria era buscar la manera de salir adelante. Estaba en bucle, veía los aplausos en las terrazas para el personal médico y me repetía ‘no puede ser que nadie se preocupe por la gente que se siente sola en casa o se pueda suicidar’. Percibía que el mundo estaba en contra de mí o yo en contra de él, y mi cerebro me dijo: ¿Por qué no te vas, si ya lo intentaste una vez cuando eras niño?“, relata. Ese recuerdo no había salido en 30 años.

Percibía que el mundo estaba en contra de mí o yo en contra de él, y mi cerebro me dijo: ¿Por qué no te vas, si ya lo intentaste una vez cuando eras niño?“, relata. Ese recuerdo no había salido en 30 años.

A veces son solo pequeños detalles los que provocan una reacción, como el que cuenta Corral, que todavía agradece ―y se emociona al recordarlo― la frase que escuchó de su psicólogo, el único, de los varios a los que había acudido anteriormente, que le hizo sentir que estaba en un espacio seguro. “Validó mis emociones, me hizo firmar un contrato en el que me comprometía con él y otras dos personas de mi elección a estipular el tiempo, una, dos, tres semanas, en el que no iba a quitarme la vida. Apuntó su móvil, me dijo que le podía llamar a la hora que hiciera falta. No tuve que hacerlo, pero eso me tranquilizó. Me dijo también, y fue lo que más me ayudó, que, a pesar de tener un reloj en la pared y más citas que atender, no se iría de allí hasta que hubiera terminado de contarle todo lo que yo sentía. ‘No voy a permitir que en mi turno se me suicide una persona”, cuenta.

A Jordi Batalla, que tiene 57 años, la frase que le hizo reaccionar se la escuchó decir a su hermano tras el segundo intento de suicidio. “Me miró desde la butaca al lado de mi cama en el hospital: ‘Jordi, confío plenamente en ti y en que puedes salir de esta. Debe de ser muy duro lo que has pasado para llegar hasta este punto, yo ni me lo puedo imaginar, pero confío en ti”.

Sufre un trastorno esquizoafectivo cuyo diagnóstico correcto tardó nueve años en llegar. Eso le provocó un calvario de sufrimiento porque, al tener un diagnóstico equivocado, la medicación también lo era. “Yo nunca he querido morirme, ni planeaba hacerlo; quería dejar de sufrir”, asegura

Cristina Espiar cuenta, por el contrario, algo que no ayuda. “Es difícil y complicado para las personas que nos rodean saber qué decir, sobre todo porque en determinadas situaciones en las que mandan los impulsos, ni ves ni escuchas lo que hay a tu alrededor. No ayuda que te suelten un ‘querer es poder’. No, no es así: yo quiero dejar de oír voces, pero por mucho que quiera, no puedo y eso me dificulta mucho el día”, confiesa, un caluroso día de agosto, en el salón de su casa en Barcelona. Espiau, que tiene 25 años, ha tenido numerosos intentos de suicidio y casi 300 ingresos. Sufre un trastorno esquizoafectivo cuyo diagnóstico correcto tardó nueve años en llegar. Eso le provocó un calvario de sufrimiento porque, al tener un diagnóstico equivocado, la medicación también lo era. “Yo nunca he querido morirme, ni planeaba hacerlo; quería dejar de sufrir”, asegura.

El diagnóstico acertado le ha permitido tratar los brotes psicóticos y seguir una terapia. “Que yo esté mejor no quiere decir que no tenga voces o que a veces me ponga muy nerviosa, pero la manera como lo gestiono es mucho más sana”. ¿Y cómo se sale de ese agujero? “Para mí hay tres cosas: un buen diagnóstico, con un buen tratamiento ajustado a ese diagnóstico, y la voluntad de uno. Es decir, la práctica diaria de no dejar la medicación y aplicar las herramientas que te dan. Estoy orgullosa de la constancia que le he puesto y el esfuerzo. Es duro, pero se puede”.

“Tú no tienes la forma de pedir ayuda. No tienes ni la fuerza ni la confianza para hacerlo. Ni sabes cómo se hace. No hay ninguna salida, solo quieres acabar con el sufrimiento, es un dolor diario en el corazón”

Jordi Batalla, que tuvo dos intentos de suicidio a los 28 años, separados por dos meses, relata cómo consiguió salir. “Tú no tienes la forma de pedir ayuda. No tienes ni la fuerza ni la confianza para hacerlo. Ni sabes cómo se hace. No hay ninguna salida, solo quieres acabar con el sufrimiento, es un dolor diario en el corazón”. Las palabras de su hermano Ramón, que era su referente, le abrieron “ese punto de luz” al final del túnel. “Hasta ese momento yo había pasado de todo, del psiquiatra, de las terapias, no me interesaba en absoluto porque lo que quieres es marcharte”.

A partir de ese momento accedió a trabajar con un psiquiatra que le ayudó a trabajar sus miedos, cuya “razón principal” para él se encuentra en lo que vivió en el colegio Maristas Sants Las Corts. “Allí dentro te criaban auténticos animales, sufres bullying y a la vez lo haces. Me creé una serie de corazas defensivas para sobrevivir. Pero llega un momento en el que no puedes más y al cabo de los años dices ‘yo no soy ese”. Entre las cosas terroríficas que vio recuerda a “un profesor que llevó una pistola a clase y quiso que todos los alumnos se la pasaran de mano en mano” (tenía 12 años), compañeros “colgados del cinturón en las perchas llorando a lágrima viva mientras el profesor se reía” y “cientos de bofetadas”.

“Yo vivía con un miedo permanente a todo. Por ejemplo, si mi hermano cogía un avión, yo pensaba que se iba a estrellar. Si oía un ruido en casa, que hay alguien que está entrando. Y así con todo, cada segundo de mi día aparecía un miedo nuevo"

“Yo vivía con un miedo permanente a todo. Por ejemplo, si mi hermano cogía un avión, yo pensaba que se iba a estrellar. Si oía un ruido en casa, que hay alguien que está entrando. Y así con todo, cada segundo de mi día aparecía un miedo nuevo. El psiquiatra me hacía llevar una lista con mis miedos y al lado de cada uno, me hacía escribir un pensamiento positivo. Por ejemplo, que el avión era el medio de transporte más seguro. Me explicó que vivir con miedo hace que tus pensamientos sean negativos por lo que había que intentar contrarrestarlos con los positivos. Esa lista se fue haciendo cada vez más corta. Me hizo ver que en la vida todos tenemos miedos, pero que se pueden canalizar de una forma que no te hagan daño”. Todavía hoy, dice, cuando aparece alguno, lo placa con un pensamiento positivo. Tiene dos hijas a las que les ha contado sus intentos de suicidio y explicado cómo actuar si ven a un compañero o compañera del colegio que se distancia, se aísla y no quiere salir o hablar. “Esa persona es probable que no sepa ni pueda pedir ayuda. Pedidla vosotros por él a un adulto de confianza”.

Lidia Cabrera volcó toda su confianza en recuperar una vida normal y todavía se sorprende al echar la vista atrás y ver el trabajo que ha hecho estos últimos tres años. “Mis atracones y las conductas compensatorias, como ponerme a entrenar cuatro horas y vomitarlo todo, eran imparables. Era mi rutina diaria. Llegó un punto en que no podía controlar absolutamente nada. No sabía lo que me pasaba hasta que, después del segundo intento, en la unidad de trastornos alimenticios, me explicaron qué es un atracón y qué es un TCA”. Después de ese segundo intento, la psicóloga que había empezado a hacerle un seguimiento fue trasladada por falta de personal. “No sabía cuándo me tocaría la siguiente. De la noche a la mañana me quedé sin psicóloga: lo único en ese momento que me hacía pensar que alguien me entendía y me respaldaba”. Seguía tomando medicación, pero nadie le explicó con qué no podía mezclarla, ni cómo funcionaba. “Ahora ya sé que un antidepresivo puede tardar hasta un mes y medio antes de que haga efecto...”.

Jordi Batalla recomienda a familiares y amigos de personas que han tenido un intento de suicidio que, aunque lo hacen para animar, eviten cierto tipo de frases. “¡Pero si tienes estudios, trabajo, amigos, tienes donde vivir!, ¿Cómo es que has dado este paso? Es lo peor que te pueden decir, porque aún te chafa y destroza más.

Y añade: “Yo seguía mal pese a la medicación. Dentro de mí, no me perdonaba lo que le estaba haciendo a la gente que quería, pero la otra parte de mí no encontraba soluciones”. En poco menos tres meses llegó el tercer intento de suicidio, que la dejó en coma durante dos semanas. “Cuando fui consciente de lo que había hecho no podía parar de llorar y de pedir perdón por haberme jodido la vida”, confiesa. Cuando le dieron el alta no sabía ni si podría volver a ponerse de pie y a caminar ni volver a trabajar. Hizo ambas cosas [trabaja de integradora social con salud mental]. “Me sigo preguntando de dónde saqué las fuerzas. Supongo que verme que con 22 años estaba perdiendo la capacidad de vivir me hizo cambiar el chip”. No ha vuelto a dejar la terapia, ha aprendido a gestionar “los monstruos” cuando vuelven a su cabeza. Estar enamorada, dice, la ha ayudado mucho también. Cuando está a punto de quedarse sin batería en el móvil, lo primero que hace es avisar a su familia. “Lo han pasado mal, ellos no han elegido el daño que han sufrido”.

Jordi Batalla recomienda a familiares y amigos de personas que han tenido un intento de suicidio que, aunque lo hacen para animar, eviten cierto tipo de frases. “¡Pero si tienes estudios, trabajo, amigos, tienes donde vivir!, ¿Cómo es que has dado este paso? Es lo peor que te pueden decir, porque aún te chafa y destroza más. Ya sabemos que esa persona tiene todo eso, pero no se lo digamos, porque si ha llegado a querer matarse, quiere decir que todo lo que tiene no le interesa para nada".

5. Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: "Nuestra sanidad es sostenible gracias a que es universal"

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, recibe al editor y director de Agenda Pública, Marc López Plana, para hablar sobre el estado de la sanidad en España. En una conversación en profundidad, Padilla y López Plana abordaron cuestiones fundamentales para el Ministerio de Sanidad como la política farmacéutica, la posibilidad de una nueva pandemia o los relatos sobre el impacto de la inmigración en el sistema sanitario.

La conversación enlazó distintos temas que son fundamentales, comenzando por cómo se articula un modelo de sanidad descentralizado desde el Estado

Especialmente durante la pandemia, la sanidad se ha mostrado como uno de los pilares fundamentales del Estado de bienestar. En Agenda Pública somos conscientes de que los retos que afronta el sistema público sanitario no son menores. Para conocer cómo son estos desafíos, en qué ha mejorado el sistema sanitario y qué tareas quedan pendientes, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, abrió las puertas del ministerio para conversar con Marc López Plana, editor y director de este medio.

La conversación enlazó distintos temas que son fundamentales, comenzando por cómo se articula un modelo de sanidad descentralizado desde el Estado. En este asunto, más allá de la distribución de competencias o la pulsión por la privatización desde algunas comunidades, destacó la proyección internacional y la perspectiva de colaboración europea hacia la autonomía estratégica. También, por supuesto, la preparación para otras posibles pandemias. López y Padilla tuvieron tiempo de entrar en el presupuesto sanitario, comparando con la inversión en defensa, en la incidencia de las drogas en la actualidad o en el impacto de la inmigración en los sistemas de salud públicos.

—¿En qué ha mejorado la sanidad pública española durante su etapa como secretario de Estado de Sanidad?

Recientemente hemos aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y con eso damos cumplimiento a la ley 33/2011, la Ley General de Salud Pública, que nos decía qué tres cosas había que hacer en materia de salud pública. Ya hemos hecho la tercera. Primero estaban la Estrategia Nacional de Salud Pública, que fue en junio del 2022, antes de llegar nosotros, y la Red de Vigilancia de Salud Pública, que se hizo en junio del 2024 y ya fue con nosotros

—El marco de lo que es la prestación de los servicios sanitarios es competencia de las comunidades autónomas (CC. AA.) pero sí que hay algunas competencias nuestras de gran importancia como la política farmacéutica, la política de salud pública o la coordinación. Hay algunos hitos muy relevantes, además de un impulso normativo notable, que se da en el contexto de los equilibrios complejos a nivel parlamentario. Recientemente hemos aprobado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública y con eso damos cumplimiento a la ley 33/2011, la Ley General de Salud Pública, que nos decía qué tres cosas había que hacer en materia de salud pública. Ya hemos hecho la tercera. Primero estaban la Estrategia Nacional de Salud Pública, que fue en junio del 2022, antes de llegar nosotros, y la Red de Vigilancia de Salud Pública, que se hizo en junio del 2024 y ya fue con nosotros.

En materia de política de medicamentos, se aprobó la estrategia de la industria farmacéutica, que es una forma de institucionalizar las relaciones entre el Gobierno y todos los actores de la industria, y además le eleva un poco el tono a la política del medicamento. Esto es especialmente relevante en un contexto en el cual se está intentando dotar de un mayor poder industrial al sector en nuestro país.

Ahora estamos terminando la ley de medicamentos, pero también el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías. Hay efervescencia, pero sobre todo, hay una grado de reconocimiento por todas las partes, de haber abierto el ministerio y haber generado unas relaciones de confianza bastante notables con todos los actores. Esto también facilita el hecho de que más industrias se implanten en nuestro país, líderes en ensayos clínicos, etcétera. Y yo diría que la consonancia, además, con el resto de ministerios implicados en la estrategia, Hacienda, Economía, Industria, Ciencia y la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, le da un mayor peso.

Ahora tenemos algunos retos, a ver si conseguimos desbloquear las dificultades parlamentarias que tiene la ley de universalidad. También tenemos encima de la mesa el borrador de la ley de tabaco, que además cuando uno dice tabaco ya cualquier conversación mediática de repente se va para ahí

Por otro lado, hemos actualizado el plan de atención primaria, el plan de salud mental y hemos aprobado el primer plan de prevención del suicidio. Es una de esas cosas que teníamos en nuestro "Debe". Y ahora tenemos algunos retos, a ver si conseguimos desbloquear las dificultades parlamentarias que tiene la ley de universalidad. También tenemos encima de la mesa el borrador de la ley de tabaco, que además cuando uno dice tabaco ya cualquier conversación mediática de repente se va para ahí.

—Cuando empezó la pandemia de la Covid-19 hubo sensación de que el Ministerio de Sanidad "no existía". ¿Considera que el ministerio tiene las competencias adecuadas? ¿Optaría por más competencias, reforzar la coordinación, o considera que la situación actual es buena?

—Las competencias no solo hay que tenerlas, hay que ejercerlas. El Ministerio de Sanidad tiene que ejercer todas sus competencias en todo su ámbito y no tiene que tener ningún tipo de problema para ello. Tampoco de complejo. Yo defiendo totalmente que las competencias en materia de prestación sanitaria estén transferidas a las CC. AA. Sin ningún género de duda. Y creo que además hay que habilitar las formas de participación de las CC. AA. en la prestación farmacéutica, en la cual nosotros regulamos pero ellos son los que ejecutan y pagan. Hay otras materias que están relacionadas como, por ejemplo, recursos humanos: nosotros regulamos, pero las CC. AA. son las que al final contratan.

Yo no tengo la sensación de que sea un ministerio con pocas competencias. Si nos comparas con algún país que no tenga un alto grado de descentralización, pues sí, claro. En mi opinión, un sistema sanitario con las competencias transferidas en materia sanitaria da la posibilidad de gestionar adaptándote a la singularidad de cada lugar

Yo no tengo la sensación de que sea un ministerio con pocas competencias. Si nos comparas con algún país que no tenga un alto grado de descentralización, pues sí, claro. En mi opinión, un sistema sanitario con las competencias transferidas en materia sanitaria da la posibilidad de gestionar adaptándote a la singularidad de cada lugar.

Por otro lado, hay una tendencia a hacer una reinterpretación negativa de la historia. La descentralización de las competencias supuso un incremento presupuestario tremendamente notable, así como un incremento en número de profesionales importante. Lo que ocurre es que dar autonomía para gestionar genera diferencias. Entonces, lo que tenemos que intentar nosotros es que esas diferencias no generen desigualdades, sino que lo que generen sea una adaptación de cada cual. No debemos ver diecisiete motores de desigualdad, sino diecisiete aceleradores de experiencias que pueden ser universalizables. El ministerio tiene que identificar esos elementos que son un avance e intentar, como si fuera un globo, soplar desde dentro para intentar dirigirlo hacia donde queremos. Por ejemplo, cuando llegamos al ministerio, nos encontramos con que solamente estaban incluidas en la cartera de servicio siete cribados neonatales, que son la prueba del talón —la prueba que se le hace a los niños y niñas según nacen para detectar enfermedades congénitas que pueden desembocar en un daño neurológico irreversible—. Pues bien, había comunidades que ya estaban haciendo cuarenta o treinta o veinte, pero había comunidades que hacían las siete, que marcaba el ministerio o la comunidad autónoma. Ahora ya se ha acordado ampliación y ya hay hasta un total de veintitrés que están en tramitación.

Somos totalmente conscientes de que los equilibrios son actualmente los que son y eso no es una aspiración.

Poder establecer un suelo de financiación para atención primaria, eso yo creo que es una cosa que, dentro del respeto a la descentralización, sí que podría ser algo deseable. Pero hacemos política en el ámbito de lo real y eso, ahora, es política-ficción.

—Cuando hay distintos colores políticos, con comunidades que tienden a la privatización de la sanidad pública, ¿cómo podemos garantizar un servicio igual a todos los españoles?

Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, o cualquier comunidad autónoma, privatiza porque hay un marco legislativo estatal que se lo permite. En el año 97 se aprueba la ley 15/1997, que es la que permite eso que se denomina "nuevas formas de gestión". En la práctica esto es lo que llamamos modelo concesional —por ejemplo, de los centros sanitarios—.

—Andalucía, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, o cualquier comunidad autónoma, privatiza porque hay un marco legislativo estatal que se lo permite. En el año 97 se aprueba la ley 15/1997, que es la que permite eso que se denomina "nuevas formas de gestión". En la práctica esto es lo que llamamos modelo concesional —por ejemplo, de los centros sanitarios—.

El asunto de la cohesión también está en cómo se amplía o no se amplía o hacia dónde se amplía, porque el terreno de juego siempre es más grande para unos lugares que para otros. Incluso el mismo partido desempeña políticas que no siempre son totalmente alineadas y unísonas en diferentes regiones, porque, como en todos los lados, estos partidos también tienen sus diferentes sensibilidades allí donde están. Esto se debe también al hecho de que las presiones en términos de la ciudadanía son distintas.

—Ha dicho que esta ley es de 1997.

—Del 97, sí. Afortunadamente, ahora mismo ha habido ya algún parlamentario que ha visto que eso abrió lo que se llamaba en su momento el "modelo Alzira". Alguno de esos centros del modelo Alzira es lo que se revirtió durante la última legislatura del Gobierno valenciano.

Revertir esas cosas cuesta muchísimo, no solo en términos administrativos, sino en términos políticos. Y todavía hay gente allí que está pagando judicialmente las presiones de quienes han desarrollado ese negocio

Somos conscientes de que revertir esas cosas cuesta muchísimo, no solo en términos administrativos, sino en términos políticos. Y todavía hay gente allí que está pagando judicialmente las presiones de quienes han desarrollado ese negocio.

—¿Está satisfecho con la igualdad que hay entre los españoles en cuanto a la prestación del servicio público de sanidad? Dicho de otra forma, ¿podemos comparar las prestaciones cuando hay casos de mayor privatización?

—Desde luego yo creo que hay una heterogeneidad que no es solamente geográfica. Creo que hay una heterogeneidad que incluso en países como el nuestro, con una gran prevalencia de sistema público de salud, intracomunitariamente e intrarregionalmente, también representa desigualdades que, más allá del aspecto geográfico, son sociales. Hemos podido leer en algún medio de comunicación sobre las desigualdades, desde la prescripción de medicamentos hasta el acceso a médico de atención primaria, en función de cuál fuera tu territorialidad.

He trabajado como médico de familia en Parla, en Vallecas, en Fuencarral…, y durante el tiempo que yo trabajaba en Parla, mi pareja era médica de familia en Príncipe de Vergara. Te aseguro que esas no eran las diferencias entre Madrid y Euskadi, esas eran las diferencias entre un código postal de Madrid y otro código postal de Madrid. Hay diferencias interterritoriales y luego, desde de la diferencia entre las diferentes CC. AA.

Yo he trabajado como médico de familia en Parla, en Vallecas, en Fuencarral…, y durante el tiempo que yo trabajaba en Parla, mi pareja era médica de familia en Príncipe de Vergara. Te aseguro que esas no eran las diferencias entre Madrid y Euskadi, esas eran las diferencias entre un código postal de Madrid y otro código postal de Madrid. Hay diferencias interterritoriales y luego, desde de la diferencia entre las diferentes CC. AA., hay un elemento que sí que suele tener un peso importante: la financiación de los servicios de salud. Estamos hablando de que hay en torno a un 40 o un 50% de diferencia entre la comunidad que menos invierte y la que más.

Para esto da igual el indicador que utilicemos. Ahora, cuando se utiliza el porcentaje del producto interior bruto (PIB), hay quien lo cuestiona. Cuando se utiliza el gasto del euro por habitante, hay que lo cuestiona. Pero la realidad es que hay casos como el de la Comunidad de Madrid, que es la última como porcentaje del PIB y la última o la penúltima en euros por habitante. Luego sí que es verdad que hay otras en las que hay una mayor diferencia. Euskadi, por ejemplo, es la primera en euros por habitante, pero no es la primera ni mucho menos en porcentaje del PIB. Entonces, yo creo que en el ámbito financiador sí que sería deseable conseguir una mayor cohesión.

Desde mi punto de vista, a través de la vía del establecimiento de suelos de gasto, para evitar casos como el de la Comunidad de Madrid. Que, por cierto, gasta menos del 5% famoso de defensa. Pero sobre todo es la última en porcentaje de gasto en atención primaria.

Creo que, más allá de la brocha gorda, merece la pena mucho entrar por debajo, porque sí que puede haber comunidades como el caso de Andalucía. Allí, con un gasto bajo, lo que tenía era un porcentaje de gasto de atención primaria mucho más alto. La atención primaria tiene precisamente la capacidad de amortiguar o revertir las desigualdades que se producen en salud. Este gasto ayuda más a reducir esas desigualdades que, por ejemplo, el gasto a nivel hospitalario

Creo que, más allá de la brocha gorda, merece la pena mucho entrar por debajo, porque sí que puede haber comunidades como el caso de Andalucía. Allí, con un gasto bajo, lo que tenía era un porcentaje de gasto de atención primaria mucho más alto. La atención primaria tiene precisamente la capacidad de amortiguar o revertir las desigualdades que se producen en salud. Este gasto ayuda más a reducir esas desigualdades que, por ejemplo, el gasto a nivel hospitalario.

Volviendo al peso de la privatización, esta es un factor de desigualdad, pero en España no creo que sea el factor que tenga una mayor capacidad explicativa de la diferencia entre los sistemas de salud. Sí que considero que en muchas ocasiones puede ser una especie de "proxy" del interés que tienen los gobernantes de liderar reformas en ese sistema de salud. No solamente está alineado con una cierta ideología, sino que además es mucho más fácil concesionar un servicio con una empresa privada y ya está. Ni ofertas públicas de empleo, ni problemas con otro tipo de financiaciones de infraestructuras, incorporación de material, etc. Simplemente auditar y pelearte en los juzgados con las auditorías. También es un "proxy" del músculo que tiene el sistema sanitario para hacer frente a posibles modificaciones y posibles cosas que puedan venir. Por ejemplo, en la época de la crisis económica. Diría que esta repercute en el gasto público en 2010, aunque la crisis empieza en 2008. Entonces, nos encontramos con que hay CC. AA. en las cuales no tienen centros hospitalarios en régimen de concesión y entonces, cuando tienen que repercutir esa disminución —ese recorte—, lo que hacen es distribuirlo entre todos esos centros de manera más o menos homogénea.

¿Qué ocurre en las comunidades que sí que tienen esa concesión? Que tales contratos pueden estar tremendamente blindados y además lo que hacen es tener comprometidos unos pagos que van ligados al IPC más dos puntos. Entonces, no solo no le repercute la disminución de la financiación, sino que le sigues financiando al alza, mientras que tus centros públicos, que además suelen acoger una mayor carga de complejidad, que en muchas ocasiones están en zonas más depauperadas socialmente, resulta que les tienes que repercutir lo que "les correspondería" ellos y lo que "les corresponde" a los otros.

Es una pérdida total y absoluta de la gobernanza del sistema. La privatización no solamente supone el enriquecimiento de un ente privado, sino que además supone una renuncia del gestor a gobernar el propio sistema. Y eso, desde mi punto de vista, genera un daño muy notable a la capacidad del sistema para responder a su objetivo fundamental, que es dar respuesta a las necesidades de la población

Por tanto, es una pérdida total y absoluta de la gobernanza del sistema. La privatización no solamente supone el enriquecimiento de un ente privado, sino que además supone una renuncia del gestor a gobernar el propio sistema. Y eso, desde mi punto de vista, genera un daño muy notable a la capacidad del sistema para responder a su objetivo fundamental, que es dar respuesta a las necesidades de la población.

—¿En qué medida se está trabajando para atender a una autonomía estratégica, también europea, en materia de producción de fármacos?

—España tiene una dotación de capacidades en materia de producción bastante notable. Sí que es verdad que una parte de esto tiene una dependencia de suministros, bien de materias primas o bien de materias intermedias. Ahora mismo estamos en una especie de doble camino, en el cual hay varios países interesándose por aumentar sus capacidades industriales. España es uno de ellos. También se está favoreciendo de eso que se ha llamado "nearshoring".

Es verdad que somos competitivos en materia de implicación en lugar, salarial, pero también porque es un sistema en el que tienes unos beneficios sociales, sistema sanitario, educativo, etcétera, que hace que no se tenga que sufragar eso también a los empleados. Lo cual hace que haya grandes empresas, como puede ser AstraZeneca, que decidan plantar su "hub" de innovación en Barcelona.

Hay diferentes países en Europa avanzando en esa línea y la UE ha intentado avanzar también. En este punto yo pienso que hay varios riesgos.

Uno es que el marco europeo acabe siendo simplemente un paraguas de lo que se está haciendo a nivel nacional. Si esto pasa acabaríamos con una Europa que favorece que los países que ya tenían industria tengan más industria, pero que no favorecen que, por ejemplo, los países del este de Europa puedan resolver sus problemas de suministro allí

Uno es que el marco europeo acabe siendo simplemente un paraguas de lo que se está haciendo a nivel nacional. Si esto pasa acabaríamos con una Europa que favorece que los países que ya tenían industria tengan más industria, pero que no favorecen que, por ejemplo, los países del este de Europa puedan resolver sus problemas de suministro allí.

Otro de los riesgos es que el concepto de autonomía estratégica acabe tomando una derivada casi exclusivamente de seguridad y, entonces, la vertiente securitaria en materia de salud sería simplemente destinada a lo que se viene a denominar medicamentos esenciales, que es lo que cubre la ley de medicamentos críticos —la Critical Medicines Act—, y que viene a decir: en Europa tenemos que garantizar que al menos los medicamentos esenciales tengan su producción aquí y de aquí podamos distribuir a los países de la región.

En mi opinión, el problema de esto es que esto no responde a ninguno de los retos que tiene Europa. El concepto de autonomía estratégica que debemos abrazar tiene que ser un concepto que, evidentemente, considere que todo lo relacionado con salud es un elemento de seguridad. Pero también es necesario que se entienda que no es solamente generar industria para producir lo que es como más esencial, sino que el ecosistema industrial tiene que integrar también todo lo relativo a innovación.

España tiene la singularidad de que posee una industria un poco dual y sin ningún gran nombre

A este respecto, los países europeos se suelen dividir entre los que tienen industria o los que tienen grandes empresas con nombre y apellido: Dinamarca, Novo Nordisk; Alemania, Bayer; y los que tienen a lo mejor una mayor fabricación de genéricos.

España tiene la singularidad de que posee una industria un poco dual y sin ningún gran nombre. Tenemos Grifols en el IBEX-35, pero además es una empresa muy centrada en un tipo de productos concretos. Eso nos dota de una cierta independencia en cuanto a que las decisiones del Gobierno no vienen dictadas por la dependencia económica de una empresa. Desde aquí estamos avanzando en la Reserva Estratégica de Medicamentos y Productos Sanitarios, pero luego, además, a nivel de industrias se está avanzando en eso que se llama la RECAPI, la Reserva Estatal de Capacidades de Producción Industrial. Esta habla no solamente de acumular producto, sino de tener en reserva las capacidades para que, pase lo que pase, podamos tirar de ello.

Cuando aquí vino la pandemia, quienes arrimaron el hombro no eran las empresas a las que nadie conocía, aquí arrimaron empresas con nombres y apellidos, con las que había contacto y las cuales dijeron: "Nos ponemos a vuestra disposición"

Y yo creo que la estrategia de la industria farmacéutica supone un gran avance a este respecto, entre otras cosas porque la autonomía estratégica, y esto se aprendió mucho durante la pandemia, también depende mucho del grado de interlocución que tú tengas con la industria. Cuando aquí vino la pandemia, quienes arrimaron el hombro no eran las empresas a las que nadie conocía, aquí arrimaron empresas con nombres y apellidos, con las que había contacto y las cuales dijeron: "Nos ponemos a vuestra disposición". Ahí se vio de qué manera podían apoyar y reformar sus cadenas de producción para producir lo que necesitábamos. Ese marco de diálogo también es una base importante para todo esto.

—¿Estamos más preparados para una nueva pandemia? Porque la habrá.

—La habrá, sin duda. Estamos, de largo, más preparados. Nunca estaremos totalmente preparados. La demanda de preparación siempre es infinita. Pero lo estamos, primero, como sociedad: algo de aprendizaje se ha tenido que quedar. Como sistema sanitario estamos más "aprendidos". El aprendizaje tiene también una parte de sesgo y una parte de que las últimas respuestas lastran un poco cuáles serán las siguientes respuestas.

—Porque se puede estar marcado por las últimas (respuestas).

Estamos, de largo, más preparados. Nunca estaremos totalmente preparados. La demanda de preparación siempre es infinita. Pero lo estamos, primero, como sociedad: algo de aprendizaje se ha tenido que quedar. Como sistema sanitario estamos más "aprendidos"

—Claro, por la experiencia vivida. Sí que es verdad que contamos con planes de contingencia para adaptación de los servicios sanitarios, para ampliación o reducción de UCIs. También tenemos ciertas reservas estratégicas. Por ejemplo, es muy difícil que volvamos a tener falta de respiradores, porque hay empresas que podrían transitar de fabricar una bien a fabricar mascarillas o equipos de protección individual, ya que es algo que se hizo antes y sabemos cómo se tiene que hacer. Hay ciertas ideas que ya tenemos en marcha: se han mejorado los sistemas de información sanitaria. Mejoraron en dos años lo que no habían mejorado en una década y eso se ha seguido mejorando con posterioridad.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud diría que fue la segunda conferencia sectorial que más se reunió el año pasado, sin existir pandemia. Además, se ha generado ya una rutina de un número de reuniones y de interacción. En el lado negativo, evidentemente tenemos profesionales sanitarios en los cuales se hizo mella la pandemia y eso se ha quedado. Luego, claro, mantenemos sesgos de la última que tuvimos. Lo próximo que tengamos no tiene por qué ser un Covid, pero sí que es verdad que la respuesta, de una forma o de otra, va a estar marcada por la Covid.

Tendremos la Agencia de Salud para la próxima pandemia, que también permitirá tener una mayor autonomía a ese respecto. Y luego tenemos unos mecanismos de protección social que no estaban en marcha en 2020. Es un elemento fundamental de cómo afrontan las sociedades las pandemias

Tendremos la Agencia de Salud para la próxima pandemia, que también permitirá tener una mayor autonomía a ese respecto. Y luego tenemos unos mecanismos de protección social que no estaban en marcha en 2020. Es un elemento fundamental de cómo afrontan las sociedades las pandemias. ¿Por qué en España hubo confinamiento y hubo países de la América Latina con cifras similares o incluso peores a las que tenía España en ese y no pudieron confinarse? Pues básicamente porque no tenían los sistemas de protección social que permitían que hubiera gente que se quedara en casa cobrando un ERTE.

En consecuencia, creo que hay sistemas de protección social que sí que capacitan para eso. Ya funcionan y podrían volver a funcionar. Por ello, pienso que se puede responder de forma rotunda que sí, de la misma manera que hay que responder de forma rotunda que nunca estaremos lo suficientemente preparados y que cada vez tenemos que estar un poco mejor preparados.

Hace unos meses, parecía bastante claro que el riesgo que podíamos tener como más inminente podía ser el de la gripe aviar. Luego ha pasado de ocupar todos los titulares a nada o casi nada. No sabemos tanto si por una disminución del impacto o por una disminución en la comunicación

Hace unos meses, parecía bastante claro que el riesgo que podíamos tener como más inminente podía ser el de la gripe aviar. Luego ha pasado de ocupar todos los titulares a nada o casi nada. No sabemos tanto si por una disminución del impacto o por una disminución en la comunicación. Y luego sí hay un elemento que sí que a lo mejor nos puede preocupar un poco más: la aceptación social. Se publicó el estudio de FECYT sobre la aceptación social o el posicionamiento de la sociedad sobre la ciencia, y ha señalado un incremento de posiciones dudosas en el ámbito de la vacunación y en general de conocimiento científico. Entonces, por poner en el "en contra", ese sería uno de los elementos que sí que nos harían pensar en una peor preparación social.

—El presidente del Gobierno se ha posicionado en contra de aumentar el gasto en defensa más allá del 3% ¿Cómo afectaría el incremento hasta un 5% del PIB dedicado a defensa?

En el ámbito sanitario, si yo tuviera que pensar cuál sería el primer elemento que se resentiría dentro del sistema… en ese escenario de subida de defensa, con lo que eso supone de limitaciones de crecimiento para nuestro sistema sanitario, probablemente lo primero que se resentiría sería la incorporación de innovaciones terapéuticas de nuevos medicamentos, dando pie a la generación de más retrasos o a la financiación de menos medicamento

—Hay una comparación que yo creo que es muy simbólica, y es que gastar el 5% supondría gastar más porcentaje del PIB en defensa que en educación. En educación se llegó a un tope en el 5,07 en 2009. En el ámbito sanitario, si yo tuviera que pensar cuál sería el primer elemento que se resentiría dentro del sistema… en ese escenario de subida de defensa, con lo que eso supone de limitaciones de crecimiento para nuestro sistema sanitario, probablemente lo primero que se resentiría sería la incorporación de innovaciones terapéuticas de nuevos medicamentos, dando pie a la generación de más retrasos o a la financiación de menos medicamentos.

Pienso que ese sería seguramente el primer elemento, a diferencia a lo mejor de lo que ocurrió en el año 2010. ¿Por qué? En el año 2010, donde principalmente se repercutió los recortes económicos del sistema sanitario fue en los profesionales.

Yo creo que ahora mismo, si hubiera falta de más profesionales, los servicios sanitarios gastarían más en profesionales. O sea, el factor limitante en la demanda lo tenemos por el lado de la oferta, mientras que en la incorporación de medicamentos es justamente la demanda la que supone una mayor limitación u otra. Entonces, si actuamos sobre la demanda, tendríamos problemas en el ámbito de la incorporación de medicamentos. Y creo que sería un tiro en el pie enorme, nunca mejor dicho. Justamente hemos conseguido revertir una tendencia que llevábamos ya muchos años, de mayores tiempos de espera, de menor porcentaje de medicamentos, etc. Y ahora mismo somos el único país en toda Europa que está reduciendo los tiempos de espera de financiación de medicamentos, a la vez que amplía el porcentaje de medicamentos financiados.

Menor innovación y menos tratamientos innovadores, y las condiciones de los profesionales. Por otro lado, sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras se va adaptando más a lo largo del tiempo y de los vaivenes, en muchas ocasiones un contrato de largo recorrido

Esa sería la primera parte. Luego, sin ningún tipo de lugar a dudas, el segundo elemento que sufriría sería el que se lleva el mayor montante de nuestro gasto sanitario: la partida de profesionales. Bien fuera por un freno al crecimiento o bien incluso, dependiendo de cuál fuera la repercusión, por un recorte de algún tipo, que además no suele ser simplemente un empeoramiento de los que ya están, sino también suele ser una precarización de los que se incorporan.

Por resumir, esos serían los dos aspectos fundamentales: menor innovación y menos tratamientos innovadores, y las condiciones de los profesionales. Por otro lado, sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con las infraestructuras se va adaptando más a lo largo del tiempo y de los vaivenes, en muchas ocasiones un contrato de largo recorrido.

Creo que nadie puede pensar que se pueden coger tres puntos porcentuales del PIB y ampliarlos solo en una cosa. De la misma manera que si mañana me dijeras que vamos a crecer tres puntos porcentuales en un margen de dos o tres años en sanidad. En ese caso, probablemente habría otras partidas del gasto que tendrían que resentirse.

—¿Tenemos que seguir insistiendo en que la droga mata? ¿Realmente sigue siendo un problema en nuestra sociedad?

—Claro. No estamos como estábamos en la crisis de la heroína, sin ningún tipo de lugar a dudar. Eso sí: tanto las sustancias como los patrones de consumo han cambiado.

Las drogas tienen más impacto sobre la salud y que más enfermedades y muerte generan, son las legales. El tabaco y el alcohol son, con diferencia, las que tienen un mayor impacto sobre la salud y son ahora mismo, son objeto de nuestro impulso normativo también de este ministerio