San Juan de Dios, el Hospital “okupado”

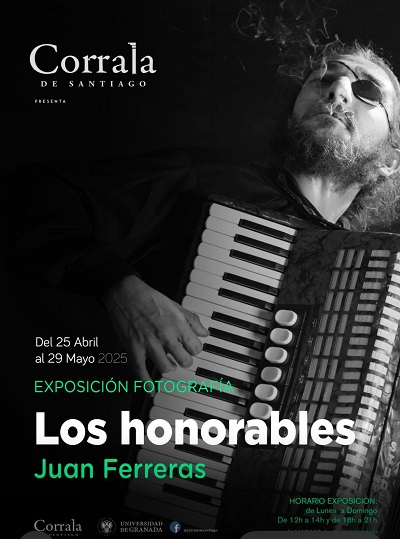

- Se cumplen diez años desde que la Diputación devolvió el edificio a sus propietarios, pero el Servicio de Drogodependencias sigue sin abandonar una parte importante y frena su plan de rehabilitación

El punto de Granada donde se ubica el Hospital de San Juan de Dios está hoy prácticamente en el centro de la ciudad. Pero en 1492 era un arrabal a dos tiros de flecha de la muralla

El punto de Granada donde se ubica el Hospital de San Juan de Dios está hoy prácticamente en el centro de la ciudad. Pero en 1492 era un arrabal a dos tiros de flecha de la muralla. El pago eran huertas y corrales al lado de por donde discurría la azacayuela del Boquerón y el camino del campo que daba acceso a la puerta del Molino de Aceite (San Jerónimo). A ambas márgenes se encontraban las fincas de la Almoraba y el Quemado, una especie de morabito.

Los Reyes Católicos donaron esa extensa zona a los Jerónimos para fundar su primer monasterio. Empezaron ya en 1492 a levantar su edificio en el solar del Quemado, lo que hoy se corresponde con el patio segundo o de los naranjos del Hospital. Después de tres años de obras aceleradas y debido a una epidemia de carbunco y humedades por el darro turbio, los Jerónimos decidieron trasladarse enfrente. Al edificio abandonado lo llamaron San Jerónimo el Viejo u Hospital de las Cinco Llagas, ya que habían contado con la ayuda de la hermandad del mismo nombre. Mientras hacían obras en el nuevo San Jerónimo, se fueron a vivir a una casería en el entorno de la Cartuja.

En el año 1521, cuando empezaron a levantar también la iglesia de San Jerónimo, los monjes de esta orden estaban ya viviendo y centrados en el que fue su monasterio durante los tres siglos siguientes. Mientras tanto, el incipiente Hospital de las Cinco Llagas quedaba abandonado, levantado solamente hasta la altura de la primera planta y con una portada a medio construir. Todo había quedado en un embrión de claustro, deteriorándose enfrente de la puerta del compás de su nueva casa.

Junto con unos cuantos fieles, había montado un hospitalillo en la calle Lucena, parece que otro dispensario en lo que hoy es calle del Milagro y, finalmente, un tercer hospital más grande en la Cuesta de Gomérez

Entre los años 1542-46, el portugués Juan Ciudad se había convertido en un “loco” que se dedicaba a ejercer la caridad con los enfermos. Junto con unos cuantos fieles, había montado un hospitalillo en la calle Lucena, parece que otro dispensario en lo que hoy es calle del Milagro y, finalmente, un tercer hospital más grande en la Cuesta de Gomérez. Estaba poniendo las primeras piedras para la futura Orden Hospitalaria. Juan Ciudad fijó sus ojos en los muros del Hospital de las Cinco Llagas, abandonado, y allí se coló. No queda claro si con el permiso de los jerónimos o de manera tácita. San Juan de Dios fue el primer “okupa” de Granada. {Una broma: además de patrón de enfermeros y bomberos, debería añadirse el patronazgo del movimiento okupa}.

Eran por entonces un grupo de veinte hermanos y treinta sirvientes que extendieron su labor asistencial y sanitaria a los más pobres y sin acceso a comida ni sanidad.

Para entonces ya había dejado encarrilado el que será primer centro hospitalario de los cientos que hay repartidos por el mundo

En la construcción y habilitación de este primer Hospital de la O. H., en lo que hoy es segundo patio, deambuló el futuro San Juan de Dios hasta que le sobrevino la muerte el 8 de marzo de 1550. Para entonces ya había dejado encarrilado el que será primer centro hospitalario de los cientos que hay repartidos por el mundo. El traslado de los enfermos desde la Cuesta de Gomérez tuvo lugar el 14 de agosto de 1553. A los pocos meses falleció el sucesor, Antón Martín.

El papa Pio V emitió la bula 'Licet et Debito', por la cual se venía a reconocer la fraternidad de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios

No conocemos las relaciones de los hermanos hospitalarios con sus vecinos de enfrente, los jerónimos. Es de imaginar que los considerarían un grupo de jóvenes aficionados frente a los dos siglos de pedigrí que cargaban los hijos de San Jerónimo (desde 1373). No obstante, la labor asistencial y rompedora de la O. H. caló tan fuerte que en 1572 el papa Pio V emitió la bula Licet et Debito, por la cual se venía a reconocer la fraternidad de la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. En aquel momento fue cuando los jerónimos, que eran propietarios de los terrenos y de la primera construcción, se dieron cuenta de la fuerte competencia que tenían enfrente. Les reclamaron la propiedad y el patronazgo de su viejo San Jerónimo.

Acusaron a los discípulos de Juan Ciudad de usurpar unos terrenos que no eran suyos, en los que les habían dejado hacer. Se abrió un pleito judicial entre ambas partes que se prolongó durante dos décadas, hasta 1593

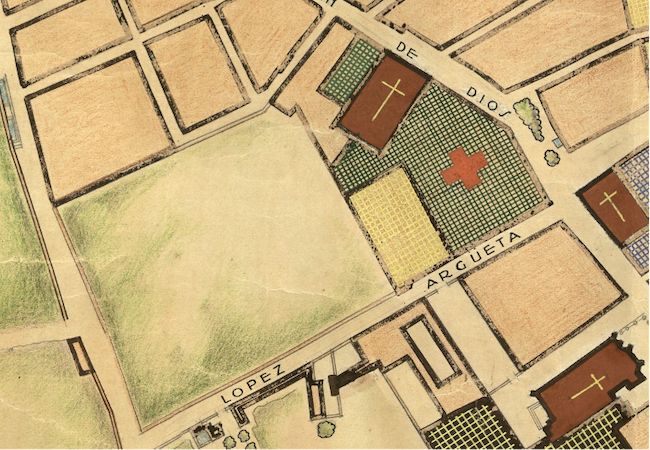

Acusaron a los discípulos de Juan Ciudad de usurpar unos terrenos que no eran suyos, en los que les habían dejado hacer. Se abrió un pleito judicial entre ambas partes que se prolongó durante dos décadas, hasta 1593. Una primera sentencia parcial, de 15 de octubre de 1573, dictaminó a favor de los Hospitalarios. Pero sucesivos recursos de los jerónimos consiguieron sacar una indemnización de 12.000 ducados; fue una cantidad tan desorbitada que la O. H. tuvo que fraccionarla en pagos anuales de 500 ducados. Pero se quedaron con la propiedad de unos inmensos terrenos del pago del Quemado: más o menos toda la manzana actual, desde San Juan de Dios a Santa Bárbara, desde Rector López Argüeta hasta calle Fuentenueva.

Hacia 1560-5 la orden hospitalaria tenía claro que ese lugar iba a ser su hospital, su iglesia y su casa para siempre

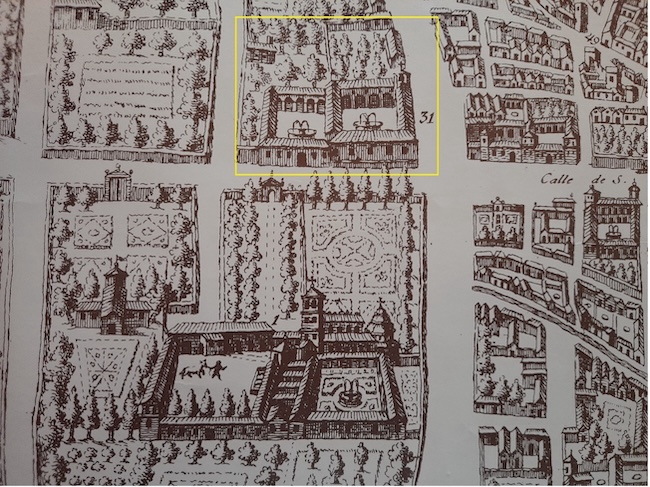

Hacia 1560-5 la orden hospitalaria tenía claro que ese lugar iba a ser su hospital, su iglesia y su casa para siempre. Continuaron ampliando el complejo por arriba hasta añadir otro claustro, el que hoy llamamos primer patio; en la esquina, paralela a la calle que estaba surgiendo, levantaron su iglesia. Era la crujía que daba a la calle, con una portada de mármol de Sierra Elvira y piedra blanca de Macael (1609). En el dibujo de Antón Van Aerden (1567) se ve cómo la crujía de la iglesia estaba acabada, aunque sin la torreta (demolida después), y la fachada a calle Rector López Argüeta estaba a medias. En la Plataforma de Vico (1611) ya se ven acabados los dos patios, aunque parece que todavía tenían una sola planta de alzada (En realidad, ya estaban levantados dos alzados).

Debió ser una portada de un estilo muy parecido a como es la actual de la iglesia o a la del zaguán de San Jerónimo

Lo más curioso es ver cómo la puerta principal del Hospital estaba situada en el lateral del patio de los naranjos, casi en perpendicular a la del Compás de San Jerónimo. Debió ser una portada de un estilo muy parecido a como es la actual de la iglesia o a la del zaguán de San Jerónimo; tenía coronándola un medallón alegórico a la caridad; este medallón debió ser colocado o propiedad de los jerónimos, ya que se guarda hoy en la sacristía de este convento.

En fecha indeterminada, la que fue primera entrada principal por el camino del campo o de San Jerónimo, fue cegada y sustituida por la de la iglesia vieja; se hizo un zaguán bajo el coro que repartía el tránsito hacia la iglesia (a la derecha) y de frente a los dos patios.

En el siglo XVII empezó a crecer el complejo hospitalario y religioso. Se le empezaron a añadir por debajo zonas de servicios y viviendas para sirvientes

En el siglo XVII empezó a crecer el complejo hospitalario y religioso. Se le empezaron a añadir por debajo zonas de servicios y viviendas para sirvientes. También al fondo, por el lado de las huertas, se había construido un cementerio. Aquí estaban los almacenes, la lavandería, las cocinas, la morgue, el horno, la bodega, el pozo de la nieve, las caballerizas, etc. Por eso se abrió una tercera puerta que se llamó, y continúa llamándose, puerta de los Carros.

El complejo ha estado permanentemente en obras desde que Juan Ciudad le echó el ojo en la primera mitad del XVI. Y se espera que lo siga estando durante muchos más. En el Plan Director para su rehabilitación ─que empezó a dirigir Fernando Acale hace dos décadas─ documenta casi un millar de actuaciones; los albañiles siempre han estado aquí.

En el plano de Francisco Dalmáu (1797) podemos contemplar cómo las construcciones se habían multiplicado sobre la parcela original. En el ángulo opuesto al Hospital, la Orden vendió una parte al Refino de Pólvoras de la Fábrica de El Fargue (noviembre de 1698), otra parte la vendió a particulares para viviendas. En tanto que a continuación del Hospital, en la calle ya bautizada como San Juan de Dios (desde 1690 en que fue canonizado), hizo unas casas y en 1720 decidió levantar la basílica tardobarroca. Esta iglesia fue acabada en 1757.

Mediado el XVIII (1749-59) fue cuando se decidió derribar el primer patio original, el Hospital de las Cinco Llagas de los Jerónimos, y levantar el actual, con sólo dos alturas

Durante el mandato de Fray Alonso de Jesús y Ortega como prior (1733-59) se desarrollaron grandes programas de obras y ornato, la mayoría con dinero aportado por su considerable fortuna familiar. De estas fechas mediado el XVIII (1749-59) fue cuando se decidió derribar el primer patio original, el Hospital de las Cinco Llagas de los Jerónimos, y levantar el actual, con sólo dos alturas. Fue también el momento en que se encargó al pintor Diego Sánchez Sarabia la pintura de 37 estampas, sobre lienzo y al óleo, que narraran la vida y obra del Santo. Se inspiró en una colección de grabados que se habían hecho para la edición de una biografía escrita en 1659 por el obispo Antonio de Govea. De aquellos 37 cuadros originales se conservan perfectamente 27. Los frescos fueron encargados a Tomás Ferrer, en torno a 1748-9.

El Hospital de San Juan de Dios y la Orden vivieron en los siglos XVII y XVIII su mayor esplendor en Granada y en España. Apoyados por los dineros de los arzobispos Argáiz, Ascargorta y del caballero Pascasio de Baños, entre otros

El Hospital de San Juan de Dios y la Orden vivieron en los siglos XVII y XVIII su mayor esplendor en Granada y en España. Apoyados por los dineros de los arzobispos Argáiz, Ascargorta y del caballero Pascasio de Baños, entre otros. También se habían extendido y cuajado por medio mundo. Llevaron la sanidad a unas sociedades en las que no se conocía; enfermar suponía morir irremisiblemente hasta que aparecieron los hospitalarios, sobre todo si no se tenían medios para contratar a un galeno, cirujano, sangrador o barbero. La Orden rebosaba de vocaciones; decenas de jóvenes llamaban a su puerta, como en la edad media lo hacían los monjes-guerreros. Pero en este caso deseaban ser monjes-enfermeros.

Exclaustraciones y “okupaciones”

La llegada de los franceses a Granada en febrero de 1810 acarreó la primera expulsión de los hermanos de la Orden Hospitalaria del hospital que llevaban regentando desde dos siglos y medio atrás. Fueron dos años y medio en que el edificio y la iglesia sufrieron expolios de sus bienes. No obstante, el centro hospitalario continuó abierto como antes. Ahí empezaron los vaivenes “okupas” que ya no se han acabado desde entonces.

El periodo del Trienio Liberal (1820-3) tampoco le hizo ningún bien al Hospital de San Juan de Dios, ya que fue suprimido. Al faltar los hermanos que lo mantenían la operatividad decayó en cuanto a asistencia médica

El periodo del Trienio Liberal (1820-3) tampoco le hizo ningún bien al Hospital de San Juan de Dios, ya que fue suprimido. Al faltar los hermanos que lo mantenían la operatividad decayó en cuanto a asistencia médica.

Aunque lo peor estaba todavía por llegar. La primera gran desamortización de gobiernos liberales en el reinado de Isabel I, la de Mendizábal (1835) lo salvó momentáneamente de la incautación debido a que entraba en la categoría de institución religiosa con más de 20 frailes. A pesar de ello, el 4 de septiembre de 1835, ante las presiones políticas, la comunidad de religiosos se retiró. El Estado empezó a incautarse y “okupar” los edificios de los Hermanos de San Juan Dios en Madrid; al conocerse este hecho en Granada, el jefe político de la provincia emitió un bando (BOP de 25 de enero de 1836) por el que suspendía la Orden en Granada. La Basílica le fue adjudicada al arzobispado y el Hospital a la joven Diputación Provincial. Esta corporación formó una junta de beneficencia que sería la encargada de gestionarlo en adelante. El Hospital de San Juan de Dios pasó a ser el principal centró hospitalario, benéfico, de la provincia de Granada. Porciones de las huertas fueron vendidas a particulares, aunque los grandes solares todavía quedaron en propiedad del Estado hasta finales del último tercio del siglo XIX.

La parte que era zona de servicios, a partir de la puerta de los carros, fue destinada al Ministerio de Fomento para construir el primer edificio propio que tuvo la Facultad de Medicina; el proyecto fue obra del arquitecto municipal Juan Montserra

La parte que era zona de servicios, a partir de la puerta de los carros, fue destinada al Ministerio de Fomento para construir el primer edificio propio que tuvo la Facultad de Medicina; el proyecto fue obra del arquitecto municipal Juan Montserrat (1883-6). Un ala del patio de los naranjos también fue utilizada para la formación de médicos. A principios del siglo XX fue construido un pequeño edificio en el centro de este claustro para acoger el quirófano de formación que regaló la familia de banqueros Rodríguez-Acosta. Era una especie de caseta con techo de cristal y balconcillos para que tuvieran buena visión los estudiantes. Su colocación se llevó por delante la fuentecilla que había en el centro. Este laboratorio estuvo activo hasta el año 1944 en que la Facultad de Medicina fue trasladada a su nueva sede de la Avenida de Madrid.

Reinstauración de la Orden y Hospital de San Rafael

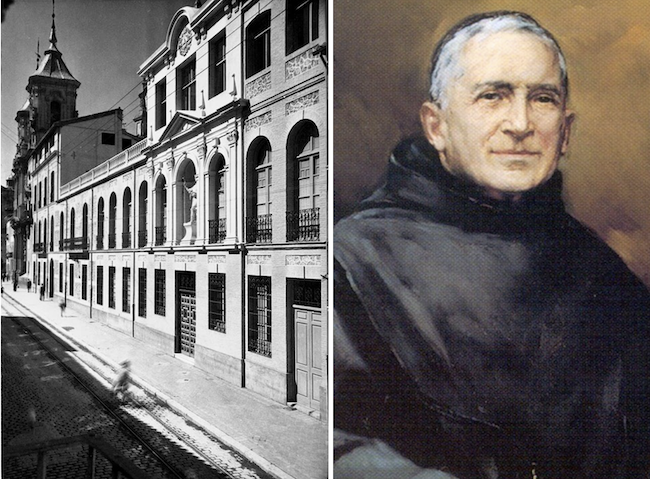

La Orden Hospitalaria desapareció de España a partir de 1836. Pero no así en el resto del mundo. Hubo que esperar hasta que el Padre Benito Menni (actual San Benito Menni, 1841-1914) procediese a reinstaurarla en tiempos del reinado de Alfonso XII. Ya en 1867 se había atrevido a abrir el primer hospital infantil en Barcelona, en pleno anuncio revolucionario. Llegó a Granada en 1878 para resucitar a los Hermanos de San Juan de Dios y poner las bases de la rama femenina, la Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; contó con el apoyo inicial de las jóvenes granadinas María Josefa Recio y María Angustias Giménez, ambas vecinas del entorno del barrio de San Juan de Dios.

En 1883 consiguió del Arzobispado la devolución de la Basílica y permiso para promover un nuevo hospital para los hermanos de San Juan de Dios. Se trataba del Hospital de San Rafael, construido sobre unas casillas que les quedaban pegadas a la iglesia

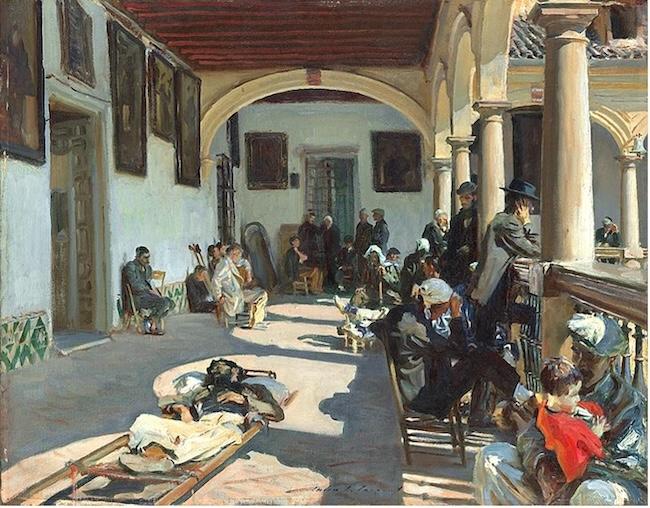

En 1883 consiguió del Arzobispado la devolución de la Basílica y permiso para promover un nuevo hospital para los hermanos de San Juan de Dios. Se trataba del Hospital de San Rafael, construido sobre unas casillas que les quedaban pegadas a la iglesia. No tuvo más remedio que hacer la “competencia” al “okupado” de San Juan de Dios, ya que por mucho que reclamó, la Diputación y los políticos de entonces no accedieron a devolverlo. Corría el año 1887 cuando el Padre Benito Menni empezó a aporrear la puerta de la corporación provincial pidiendo su hospital. Le argumentaron que el centro hospitalario estaba íntimamente ligado ya a la Facultad de Medicina y asentado como primer centro hospitalario de la provincia. Miles de personas acudían por allí a diario, como bien lo reflejó el pintor Sargent en su cuadro costumbrista de 1912.

Tampoco les fueron devueltos los inmensos terrenos de las huertas, viñedos y cementerio. Progresivamente estos solares fueron destinados a uso educativo; en la parte baja fue levantado el Instituto Ángel Ganivet (1933), primero femenino de Granada; el Colegio Mayor Isabel la Católica y la biblioteca-archivo histórico de la Universidad. El edificio de la Facultad de Medicina pasó a ser Facultad de Farmacia, tras derribarlo y construir otro moderno. Más tarde, tras llevarse Farmacia al Campus de Cartuja, ha pasado a ser Facultad de Políticas y Sociología. Y continúa.

El Hospital de San Juan de Dios se había quedado atrás, solamente servía como referencia de la beneficencia sanitaria. Y eso que en los años veinte la Diputación invirtió un dineral en reformar los edificios y las salas de encamación

En lo relativo a lo que se entendía por claustros mayores del Hospital de San Juan de Dios, en propiedad y gestión de la Diputación, quedaron los patios primero, el segundo o de los naranjos y el que se podría llamar tercero, o sea, los terrenos situados tras el ábside de la Basílica y linderos con el Hospital de San Rafael. Estábamos ya plantados en mitad del siglo XX, se había registrado un cambio muy importante en la sanidad granadina: había nacido el Instituto Nacional de Previsión (germen de la Seguridad Social) y sus dos grandes hospitales, el Ruiz de Alda y el Clínico. El Hospital de San Juan de Dios se había quedado atrás, solamente servía como referencia de la beneficencia sanitaria. Y eso que en los años veinte la Diputación invirtió un dineral en reformar los edificios y las salas de encamación.

Para entonces, con este nuevo panorama de infraestructuras públicas sanitarias, la Orden Hospitalaria volvió a insistir en que se le devolviera lo que fue suyo. Sin éxito alguno

A pesar de ello, la Diputación continuó entendiendo que entraba en sus competencias seguir prestando ese importante servicio a quienes no tenían cartilla del seguro. De hecho, acometió una costosísima reforma de cubiertas y el recrecido de una tercera planta sobre la crujía que da a la calle Rector López Argüeta, además de abrir unos extraños ojos de buey. Reforma que dirigió el arquitecto Ambrosio del Valle y que posteriormente ha sido muy criticada por los daños que causó en pinturas de los siglos XVII-XVIII, modificación de espacios y enmascaramiento de la fachada histórica. Pero al menos se impidió que los tejados de madera se vinieran abajo. Para entonces, con este nuevo panorama de infraestructuras públicas sanitarias, la Orden Hospitalaria volvió a insistir en que se le devolviera lo que fue suyo. Sin éxito alguno.

Centro hospitalario menguado, aparece el SPD

Habíamos llegado ya al mandato de Juan Hurtado Gallardo (1983-87), cuando las diputaciones y los ayuntamientos empezaron a acumular competencias a mansalva. El Ayuntamiento de la capital puso en marcha un servicio de atención a drogodependientes; la Diputación le imitó. Al final, conveniaron gestionarlo juntos y buscaron sitio. Las salas médicas de San Juan de Dios estaban casi vacías, no eran nada operativas. Decidieron que éste era el lugar adecuado para abrir el Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones. El SPD ocupó las crujías de los dos patios que lindan con la calle Rector López Argüeta, más la perpendicular del segundo patio que linda con la Facultad de Políticas. La única y principal entrada era la puerta de los carros.

Es el lugar desde donde se ha coordinado y atendido a toxicómanos y drogodependientes en los brotes más duros de la heroína y cocaína; y en la actualidad, a dependientes de marihuana y alcohólicos, entre otros. En los años 2010-15 llegaron a atender a más de cinco mil personas al año

En esta ubicación permanece el SPD desde principios de 1987. Es el lugar desde donde se ha coordinado y atendido a toxicómanos y drogodependientes en los brotes más duros de la heroína y cocaína; y en la actualidad, a dependientes de marihuana y alcohólicos, entre otros. En los años 2010-15 llegaron a atender a más de cinco mil personas al año.

La percepción de la relación que debía tener Diputación con los edificios del Hospital Provincial cambió radicalmente con la llegada de José Olea Varón a la presidencia de la corporación (en julio de 1987 hasta octubre de 1992). “Entendí ─recuerda todavía─ que era anacrónico mantener un hospital benéfico frente a una potente y moderna estructura que la cubría mucho mejor la Seguridad Social”. Por entonces ya estaba trasferida la gestión sanitaria al Servicio Andaluz de Salud (SAS). Hizo gestiones y consiguió desprenderse de un lastre económico e irracional tan importante: traspasó toda la gestión del edificio a la Junta de Andalucía. El SAS lo recibió con los brazos abiertos y gastó otro dineral en habilitar sesenta camas y cuatro quirófanos al lado de la Basílica.

No obstante, ya en 2007 el SAS había empezado a desarrollar sus planes de desligarse de San Juan de Dios, sin prisa pero sin pausa. Fue el momento en que el presidente Antonio Martínez Caler accedió a segregar el tercer patio, el situado junto a San Rafael, para que sirviera de ampliación a este hospital recién modernizado de la Orden.

Calcularon que necesitaban 34 millones para acometer el plan integral de rehabilitación. Creían que la entrega era inminente

La Orden decidió encargar un plan director de rehabilitación de todo el complejo. Continuaba negociando y presionando a la Diputación para conseguir se le devolviera la totalidad de lo que fue suyo. Obviamente, la finalidad no era devolverle la vida como hospital, sino dedicar el primer patio a uso cultural y el segundo a servicios auxiliares del Hospital de San Rafael. Calcularon que necesitaban 34 millones para acometer el plan integral de rehabilitación. Creían que la entrega era inminente.

Pero se equivocaron. Tuvieron que esperar todavía otros cuantos años, hasta mayo de 2014, para que el gobierno de la Diputación presidida por Sebastián Pérez Ortiz llegara a un principio de acuerdo para rematar la cesión. Fue firmado el correspondiente protocolo de intenciones, siempre liderado por el vicepresidente José María Guadalupe, y el prior Juan José Hernández. Fue tramitado y aprobado en los correspondientes órganos de la Diputación.

Explicaba entonces Sebastián Pérez que el primer patio iba a ser un gran espacio cultural, para lo cual la Diputación cedería parte sus fondos con destino a una especie de museo de la provincia

Por fin, el 27 de abril de 2015 se firmó ante notario el acuerdo de devolución del Hospital de San Juan de Dios a sus primitivos propietarios. La alegría corría por la cara de los hermanos de la Orden. El responsable de patrimonio, Francisco Benavides, escribió que “El Hospital de San Juan de Dios se reconcilia con su Historia”. Explicaba entonces Sebastián Pérez que el primer patio iba a ser un gran espacio cultural, para lo cual la Diputación cedería parte sus fondos con destino a una especie de museo de la provincia; la entrada principal tendría exclusivamente uso museístico; lo que quedaba por demoler del tercer patio, pronto se iba a habilitar para San Rafael. Todo eran alegrías.

El único fleco que había quedado eran los “okupas” del SPD. El presidente pidió unos meses de plazo para poder ir retirando los muebles y buscando otra ubicación para las drogodependencias

El único fleco que había quedado eran los “okupas” del SPD. El presidente pidió unos meses de plazo para poder ir retirando los muebles y buscando otra ubicación para las drogodependencias. Ambas partes habían cometido un gran error: no se especificó plazo ni fecha tope para el desalojo. No obstante, el presidente dio orden de que se redactara un decreto de abandono total del Hospital. Lo dejó firmado en sus últimos días de mandato. Aún hoy se extraña de que no se cumplieran sus órdenes de que los trabajadores provinciales abandonaran aquel lugar antes de acabar 2015. Se barajó como lugar más adecuado para el nuevo SPD la Casa del Cura de Armilla. La respuesta de los trabajadores del SPD afectados no se hizo esperar: se manifestaron los días siguientes oponiéndose al desalojo de un lugar tan céntrico.

El presupuesto inicial de 34 millones quedó en papel mojado. Ya se les ha disparado por encima de 50 millones y corren el riesgo de perder el dinero si no lo ejecutan pronto. Y los “okupas” del SPD allí siguen anclados

Estábamos en mayo de 2015, en plena campaña de elecciones municipales. Sebastián Pérez y su partido (PP) se habían enzarzado en una pelea interna que le hizo perder el gobierno provincial por poco más de un millar de votos. Todo quedó parado en lo relativo a la “desokupación” del SPD. El nuevo gobierno de izquierdas de Diputación empezó a cuestionar sottovoce el acuerdo de devolución; algún diputado llegó a plantear anulación de la cesión y dedicar el edificio a museo de la memoria histórica. Ni para adelante ni para atrás durante otros ocho años.

La Orden Hospitalaria tuvo que frenar su proyecto de reforma integral. El presupuesto inicial de 34 millones quedó en papel mojado. Ya se les ha disparado por encima de 50 millones y corren el riesgo de perder el dinero si no lo ejecutan pronto. Y los “okupas” del SPD allí siguen anclados. En expectativa de recibir nuevas órdenes de sus jefes.

El SAS estuvo atendiendo en San Juan de Dios hasta que fue abandonado paulatinamente en 2019, cuando se empezó a considerar que debía primar su uso como monasterio o abadía a efecto de subvenciones

El SAS estuvo atendiendo en San Juan de Dios hasta que fue abandonado paulatinamente en 2019, cuando se empezó a considerar que debía primar su uso como monasterio o abadía a efecto de subvenciones. Coincidió con la apertura del PTS y la reforma del distrito sanitario de la provincia. Pero todavía continuaban en manos de la Diputación buena parte de los dos patios principales, con el único uso del SPD. Lo demás, cerrado y deteriorándose.

En 2019 la Orden decidió acometer la rehabilitación de la primera fase, la que no está afectada por ninguna oficina del SPD, la fachada que da a la calle San Juan de Dios. Han sido obras sólo de la primera nave, la que ha permitido recuperar el zaguán, el coro, la antigua iglesia y la fachada Este del patio. Una obra que ha desvelado las profundas modificaciones que sufrió la nave eclesial durante su reconversión en habitaciones hospitalarias. También han aparecido restos de pinturas murales de los siglos XVI y XVII, además de criptas y enterramientos masivos de enfermos. Unos trabajos alabados por los especialistas en la materia y por los cientos de visitas diarias.

¿Y ahora qué?

Los ciudadanos hemos tenido la oportunidad de ver la parte restaurada, como debió ser a finales del siglo XVIII. Con la palillería de las balaustradas originales, fríos los barrotes originales, cálidas las imitaciones. También los azulejos portugueses pagados por los protectores que ayudaron a levantar los edificios. Las pinturas al óleo con la vida del Santo siguen guardadas en tanto no se acaben las obras, hoy paralizadas hasta que los “okupas” dejen de ser un obstáculo. O la Orden tenga que recurrir a la vía judicial si se enquista el tema. Aunque no es ésta su intención.

La Orden continúa insistiendo en que lo desalojen para cumplir con lo pactado. De hecho, ya han abierto la sala de exposiciones con la mayor afluencia de visitantes de todos los museos de Granada

La Orden continúa insistiendo en que lo desalojen para cumplir con lo pactado. De hecho, ya han abierto la sala de exposiciones con la mayor afluencia de visitantes de todos los museos de Granada (Hay una exposición de pintura del Albayzín con los fondos de la Colección Ajsaris). El nuevo gobierno de la Diputación dice mantener una actitud receptiva, dejada en manos de sus técnicos para que la estudien. Pidiendo tiempo porque creen que ya se enfila la recta final a un problema complejo. Ya están barajando varios lugares a donde trasladar el SPD, con la anuencia de sus trabajadores.

La Junta, por boca de su delegado de Salud (Indalecio Sánchez-Montesinos), muestra su interés en ayudar a buscar solución. Aunque el SPD no es de su competencia ni quiere que se hable de que está mediando, no quiere ser protagonista, ese papel corresponde a la Diputación. Sí ha sugerido la posibilidad de estudiar la cesión de una parte del viejo Clínico si lo consideran ubicación adecuada y se lo plantean. No obstante, el delegado de Salud pide calma, diálogo y cordura para evitar que se envenene el problema. “Démosle el tiempo que necesita”, ha precisado, “porque sé que Diputación está dispuesta a cerrar el tema lo antes posible. Están trabajando”.

“No quiero que las asociaciones digan que el tema está atascado o enquistado, porque sería injusto. Las partes están avanzando. Lento, pero se camina. Lo que hay que hacer es que todos vayamos con tiento”

Como también entiende la premura de la Orden al ver que corren el riesgo de que ese dinero que tienen preparado acabe destinándolo a otra ciudad. Más la inflación de costes que no para y les obliga a revisar continuamente los contratos. “No quiero que las asociaciones digan que el tema está atascado o enquistado, porque sería injusto. Las partes están avanzando. Lento, pero se camina. Lo que hay que hacer es que todos vayamos con tiento”. El SPD está en proceso de cambio para afrontar nuevas necesidades; ya no sólo se trata de atender a toxicómanos, en grado creciente, sino también de conectarlo con tratamientos añadidos de salud mental.

A pesar de que las partes políticas niegan atasco, las asociaciones y personas cercanas a los hospitalarios no lo ven así. Máxime cuando todas las administraciones implicadas o posibles participantes en una solución inmediata (Junta, Diputación y Ayuntamiento de la capital) están en manos del mismo color político. O en tonalidades parecidas.

Sólo queda el derecho al pataleo tras 190 años de “okupaciones” continuas. No pueden seguir adelante con su plan de dedicar el primer claustro a actividades de tipo cultural y el segundo a cubrir servicios sociales

Mientras tanto, los edificios se siguen deteriorando; todo está vallado, andamiado y acotado; la Orden está pagando más de 7.000 euros en electricidad consumida por el SPD; su único acceso es la antigua puerta de los carros, incumpliendo las medidas de seguridad en cuanto a salidas de emergencia. Sólo queda el derecho al pataleo tras 190 años de “okupaciones” continuas. No pueden seguir adelante con su plan de dedicar el primer claustro a actividades de tipo cultural y el segundo a cubrir servicios sociales.

Un grupo de amigos de la Orden se está movilizando en redes sociales y en la calle aireando el problema. Los responsables de la Orden no quieren ─o no se atreven─ a montar una algarada pública.

Lo peor que puede pasar es que los ocupas de la calle Azacayas, u otros del gremio, se aprovechen de la situación y tomen posesión de la parte que permanece “desokupada”.

Más vale no mentar la bicha… todo es posible en Granada.

ÁLBUM GRÁFICO

Entrada principal al Hospital según el aspecto que presentaba entre 1917 en que fueron colocados los raíles del tranvía y 1925 en que se reformó la hornacina de la esquina. Todas las ventanas de la planta superior tenían rejas para evitar caídas de enfermos alojados en los compartimentos superiores de lo que fue nave de la iglesia primigenia.

Esta pequeña imagen de un cristo sentado en actitud de meditar estuvo colocada en la Posada de las Imágenes, en Puerta Real, hasta el año 1899 en que fue demolida la pensión para dar paso a la esquina redondeada del Hotel Victoria

Capilla del Cristo Sentadito o del Señor de Puerta Real. Esta pequeña imagen de un cristo sentado en actitud de meditar estuvo colocada en la Posada de las Imágenes, en Puerta Real, hasta el año 1899 en que fue demolida la pensión para dar paso a la esquina redondeada del Hotel Victoria. Sus propietarios la regalaron al Hospital, que la ubicó al principio en una capilla del interior. Como la devoción creció en años siguientes, decidieron habilitar la hornacina que ya existía la parte externa del zaguán, aunque la desplazaron hacia la esquina y la agrandaron un poco. La gente le llevaba flores y le rezaba desde la calle. En diciembre de 1938 cobró fama tras el supuesto milagro que voceó un enfermo: Rafael Camacho Lucena dijo que había recobrado súbitamente la vista que tenía perdida tras un desprendimiento de retina de un año atrás. A partir de entonces, las peticiones de salud se multiplicaron, así como los exvotos. Este Cristo ha sido restaurado recientemente. La Orden tiene la intención de adornarlo con flores.

La Diputación provincial conserva varias fotografías de cómo estaba el Hospital tras las importantes reformas que acometió entre los años 1925 y 1929. La de arriba muestra el patio recién restaurado y los pacientes en los corredores esperando ser atendidos por médicos y enfermeros.

Tres personas posan en la impresionante escalera principal de los claustros.

Enfermeras y enfermos en la Sala de la Virgen.

Sala de San Rafael, de cirugía de hombres.

Una de las dos salas destinadas a enfermería de mujeres.

Nueva farmacia.

Cocina nueva de gas, con menaje de estreno.

Zona trasera del antiguo lavadero, tras la Facultad de Medicina.

Zona de huertas que se extendían desde la parte trasera del Hospital hasta el camino que iba desde Fuentenueva al Puente del Cristiano.

Situación que en se encontraban las fachadas del patio de los naranjos en la década de los años ochenta.

Patio de los naranjos en la actualidad, algo más deteriorados. Esta es la zona más usada por el SPD.

Patio y puerta de los carros, única zona de acceso a las instalaciones del SPD. La caseta que se ve desconchada es el transformador eléctrico de todo el complejo. La lona oculta el aparcamiento de dos coches.

Patio primero en la década de los años ochenta, cuando todavía acogía consultas médicas de la beneficencia provincial.

Fachada a la calle Rector López Argüeta. Fue recrecida una planta a mediados del siglo XX. La portada original del Hospital de las Cinco Llagas estuvo ubicada, más o menos, en el segmento del único balcón.

Estado actual de la esquina tras su reciente restauración. Se distingue claramente por el color hasta dónde han llegado las obras.

Tres corredores del primer patio continúan vallados en espera de su rehabilitación. Todos los techos están apuntalados.