Las primeras “hambres” en el verano del 36: sellos de correos y papel de fumar

-

Diputación, ayuntamientos y asociaciones emitieron sellos y estampillas de carácter local para suplir la falta de franqueo de cartas como único medio de comunicación del momento

-

El papel de liar tabaco, sometido a régimen de estanco, también faltó y hubo que recurrir a sucedáneos

Los servicios de impresión y distribución de billetes, sellos y papel de Estado estaban centralizados en Madrid en 1936, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El 20 de julio de 1936 Granada quedó aislada de la zona republicana y prácticamente del resto de Andalucía, hasta que fue abierto el corredor del Genil que la unió con Sevilla y Córdoba, donde también había triunfado la sublevación.

En el caso de Motril se pudo reanudar el correo a partir de febrero de 1937; mientras que hacia las comarcas del Noreste no se normalizó hasta acabar la guerra, en abril de 1939

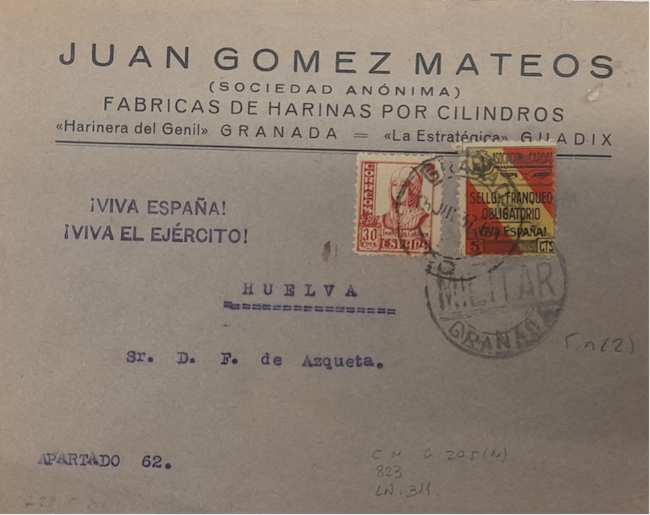

Los sellos que había en los estancos se agotaron en los primeros días de agosto, a los pocos días de empezar la contienda. El franqueo ordinario para una carta fuera de la capital era de 30 céntimos. Sacas y sacas con cartas se acumularon en el edificio de Correos de la calle Reyes Católicos en espera de que se normalizase la situación. Granada capital quedó aislada de casi toda la provincia; el 18 de agosto ya pudo empezar a salir el correo hacia la zona de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva, donde también había triunfado el golpe de Estado. Pero el correo que iba destinado a las comarcas de Guadix, Baza, Alpujarra y Motril no pudo partir en mucho tiempo al quedar en zona roja. En el caso de Motril se pudo reanudar el correo a partir de febrero de 1937; mientras que hacia las comarcas del Noreste no se normalizó hasta acabar la guerra, en abril de 1939. No obstante, con el transcurso de la guerra hubo intercambio extraoficial de sacas con correo.

Angustia por falta de noticias

Me contaba mi abuela que más importante que la comida era tener noticias de las familias que habían quedado del otro lado. Al principio de la guerra y prácticamente durante los tres años que se prolongó no hubo demasiada escasez de suministros alimenticios; al menos en pueblos y ciudades alejados de los combates. Al estallar la contienda estaban las cosechas recién recogidas o en fase de hacerlo; se continuó cultivando y pastoreando con cierta normalidad. El hambre física parecía que era lo que menos importaba.

La angustia por las prolongadas incomunicaciones y los silencios era atroz. Hubo hermanos y padres que estuvieron tres años sin saber si estaban vivos o muertos los de su sangre

La mayor preocupación en el ambiente de asesinatos en ambas retaguardias era saber la suerte que habían corrido o la que les esperaba a los familiares del otro lado. La angustia por las prolongadas incomunicaciones y los silencios era atroz. Hubo hermanos y padres que estuvieron tres años sin saber si estaban vivos o muertos los de su sangre.

La única comunicación que existía entonces se limitaba al intercambio de cartas. Bien por el servicio de correos o a través de los cosarios que unían la capital con los pueblos. Y ambos habían quedado cortados. A pesar de ello, la gente sentía la necesidad de seguir escribiendo cartas; muchas de ellas nunca salieron de Granada, se perdieron, no llegaron o fueron devueltas años más tarde.

También se puso en marcha una iniciativa, en ambos bandos contendientes, por la que grupos de voluntarias se dedicaban a escribir a soldados para mantenerles alta la moral, sin ni siquiera conocerse personalmente. Eran unas pseudonovias

Pero sin duda fue el carteo con los soldados de los frentes lo que surgió como nueva necesidad de guerra. Los padres y las novias deseaban saber cómo estaba el hijo o novio en el frente. Si hoy intercambiamos mensajes de móviles a centenares sin parar, por aquellos días de terror los soldados escribían a diario a sus seres queridos. Incluso varias cartas al día. También se puso en marcha una iniciativa, en ambos bandos contendientes, por la que grupos de voluntarias se dedicaban a escribir a soldados para mantenerles alta la moral, sin ni siquiera conocerse personalmente. Eran unas pseudonovias.

Y para todo aquel trasiego de correspondencia hacía falta un franqueo que se había agotado muy pronto y no había posibilidad de recibirlo de Madrid.

Ya el 7 de agosto de 1936, el Virrey de Andalucía (general Queipo de Llano) legisló en su particular zona de dominio para que las imprentas pudiesen imprimir sellos y estampillas con las que franquear las cartas. No sólo lo hicieron para pagar el correo, también se utilizó como una tasa obligatoria para financiar fastos de guerra, refugiados, beneficencia, etc. Pero los militares alzados en Granada ya se le habían adelantado.

Fue el 16 de agosto cuando salió a la calle el primer pliego con sellos de carácter “nacional”, es decir, con utilidad genérica para toda la zona dominada por los militares alzados

Centenares de ayuntamientos andaluces se lanzaron a hacer sus propios sellos. Los hicieron imprentas locales o de las capitales que no disponían de grandes alardes tecnológicos, con lo cual el resultado era muy artesanal. Sellos impresos en Granada capital conocemos los de talleres de la imprenta provincial (Diputación), Paulino Ventura Traveset, Serafin Berdonés y, sobre todo, Antonio Anel Ripollet. Éste tenía por entonces la mejor maquinaria para imprimir y cortar este tipo de trabajos en grandes pliegos. Litografía Anel era la empresa puntera con taller en el número 16 de la calle Águila.

En los últimos días de julio de 1936 Litografía Anel ya había impreso algunos sellos para ayuntamientos. Más que sellos se podían considerar viñetas o estampillas. Pero fue el 16 de agosto cuando salió a la calle el primer pliego con sellos de carácter “nacional”, es decir, con utilidad genérica para toda la zona dominada por los militares alzados. Aunque las noticias de prensa aseguraban que habían sido encargados en el mes de julio anterior.

A ese sello se le considera el primero y representativo del nuevo estado español nacido del golpe de Estado. Su diseño fue trabajado por el litógrafo segoviano Carlos Ismer; se basó en un sello de la FNMT de 30 céntimos, al que le eliminó del encabezamiento la leyenda “República Española” y la sustituyó por “España julio 1936”

A ese sello se le considera el primero y representativo del nuevo estado español nacido del golpe de Estado. Su diseño fue trabajado por el litógrafo segoviano Carlos Ismer; se basó en un sello de la FNMT de 30 céntimos, al que le eliminó del encabezamiento la leyenda “República Española” y la sustituyó por “España julio 1936”. Le añadió la palabra Correos en la parte de abajo. El escudo todavía era el de la República, con la corona encastillada encima. La impresión se limitó a 58.800 ejemplares, de ahí que su valor entre coleccionistas numismáticos sea muy elevado.

¿Quién fue Carlos Ismer?

Hago un inciso para recuperar la figura del pintor y cartelista Carlos Ismer (o Ysmer) López, autor de muchos de los sellos de esos meses. Nació en Segovia en 1900. Se formó en escuelas de arte de Madrid. De muy joven se alineó con ideas muy izquierdistas. Se movió por varias ciudades de España. En Madrid ya expuso en 1925 en el Sexto Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores, con un enorme óleo titulado “Mercedes”. En 1928 dibujó la portada del Boletín de la Federación Local de Obreros en Madera de Madrid; en esta revista escribía Pablo Iglesias (PSOE y UGT). Durante la II República se movió por zonas obreras del País Vasco y Asturias; en la Casa del Pueblo de Éibar y en el Centro Obrero de Gijón expuso carteles de temática obrera donde “expresa toda una vida de sufrimiento en el ambiente obrero”. Ambiente que se reflejaba en su obra.

Aparece como afiliado a Juventudes Socialistas de Gijón, ya que en 1930 empezó a trabajar en la Litografía Asturiana. Colabora con sus dibujos en El Socialista, ilustrando poemas de Miguel R. Seisdedos. Un año más tarde estuvo trabajando en Bilbao y acabó en Palencia, donde nació su hijo José María Ysmer Ysmer.

En 1932 se desplazó desde su domicilio de Deusto hasta Granada para trabajar en el taller de la Litografía Anel; también hacía algunos trabajos para prensa y revistas. En Granada apareció muy relacionado con la intelectualidad, los sindicatos de su ramo y la prensa de izquierdas

En 1932 se desplazó desde su domicilio de Deusto hasta Granada para trabajar en el taller de la Litografía Anel; también hacía algunos trabajos para prensa y revistas. En Granada apareció muy relacionado con la intelectualidad, los sindicatos de su ramo y la prensa de izquierdas. Por ejemplo, en febrero de 1936 hizo una exposición en la Casa del Pueblo de caricaturas político-sociales que fue muy alabada; la recaudación de su venta fue destinada a los presos que estaban en la cárcel desde la revolución de octubre de 1934.

Estaba domiciliado en la misma casa de la calle Águila donde se encontraba la Litografía Anel. Cuando estalló la guerra, y a pesar de estar bajo la protección de su empresario, un hombre muy de derechas, fueron guardias civiles a llevárselo para pasarlo por las armas. Pero él iba siempre prevenido con una fotografía junto a sus abuelos en el bolsillo: uno era comandante militar y el otro trabajaba en Correos en Burgos, en el cuartel general de Franco. Aquel retrato le salvó la vida. Muy al contrario, pronto se le vio trabajando en diseño de sellos para los pueblos, carteles de guerra del bando franquista, para efemérides religiosas, etc. Así continuó, ya alineado con el nuevo régimen franquista, el resto de sus días. Fue autor del cartel de la Semana Santa de 1955, del día del Seminario del mismo año, de carreras ciclistas, del Corpus, etc. Falleció en Madrid en el año 1975.

Su hijo fue granadino pata negra (aunque nacido en Palencia en 1931); es José Ysmer Ysmer. Debutó en los ambientes artísticos de Granada hacia 1950, formando parte del grupo de acuarelistas Los Iliberitanos

Su hijo fue granadino pata negra (aunque nacido en Palencia en 1931); es José Ysmer Ysmer. Debutó en los ambientes artísticos de Granada hacia 1950, formando parte del grupo de acuarelistas Los Iliberitanos. En 1959 marchó a Madrid y al extranjero para completar su formación. Nunca ha dejado de pintar desde entonces. A sus 94 años continúa con una memoria prodigiosa, aunque la vista ya no le permite seguir pintando.

Infinidad de modelos granadinos

La Diputación Provincial fue la institución que más modelos de sellos propios imprimió. Se hicieron tiradas en varios colores. Le siguió la capital y los siguientes pueblos: Albolote, Algarinejo, Alhama (hizo varios, con su Torre, el Cardenal Mendoza, Señor del Portal, testamento de Isabel la Católica, Corpus Christi); Almuñécar; Baza (delegación de Asistencia Social, Cruz Roja, Comité Central); Chauchina (Virgen del Pincho y un águila imperial con yugo y flechas); Chimeneas; Cijuela; Cúllar; Dílar (el de la cabra, una corona con dos espadas cruzadas, Cristo de Murillo, el Caballero de la Mano en el Pecho); Dúrcal (uno muy bonito con el puente del tranvía); Huéscar; Huétor Tájar; Ítrabo; Jete; Lanjarón (el sello municipal); Lecrín; Loja (su puente y su castillo); Molvízar; Monachil; Montefrío; Motril; Órgiva; Otívar; Santa Cruz del Comercio (dos niños junto a una cruz); Santa Fe (dos niños de sus colonias escolares), Zafarraya, Ventas de Zafarraya (una mujer atendiendo a un enfermo) y La Zubia (retrato de Isabel la Católica).

La mayoría de los sellos de la capital eran con la Torre de la Vela (similares a los de Diputación), el escudo de la ciudad, imágenes de la Alhambra, imágenes de una granada, una cruz de hospitales, etc.

La mayoría de los sellos de la capital eran con la Torre de la Vela (similares a los de Diputación), el escudo de la ciudad, imágenes de la Alhambra, imágenes de una granada, una cruz de hospitales, etc. Hubo algunos muy curiosos y con dibujos llamativos de caballeros medievales e incluso uno de la Sociedad de Hortelanos que representa gente cosechando en la Vega.

La Diputación también utilizó la imagen de la Torre de la Vela y una panorámica de la Alcazaba de la Alhambra.

Se trató de sellos caracterizados por el localismo y la descentralización. La mayoría utilizaron dibujos en los que reflejaban monumentos o imágenes relacionadas con esos pueblos, aunque algunos también solían utilizar el escudo de la República; los de la etapa final de 1937 ya quitaron la corona republicana y pusieron una de la monarquía. Se identificaban con el nombre del municipio o el destino a que iba el dinero recaudado del franqueo (beneficencia, caridad, refugiados). Por supuesto que esos sellos eran de los pocos mecanismos de que se disponía entonces para hacer propaganda de tipo local o ideológico. O simplemente algún adorno sin mayor intención.

La mayoría de esos sellos localistas tenían un valor de 5 céntimos, un sobrecoste obligatorio que sumar a los 30 de franqueo establecido por el servicio de Correos.

Los servicios de espionaje estaban muy activos en torno a la correspondencia. Fueron el precedente de las ciberescuchas actuales o guerra híbrida

Aquellos sellos de guerra se normalizaron y proliferaron durante, aproximadamente, los dieciocho meses que duró el “virreinato de Queipo de Llano” en Andalucía. Fue menguando a medida que se consolidaba el gobierno de Burgos bajo la jefatura de Francisco Franco. A principios de 1938, ya con la mayor parte de España en manos de los alzados, se generalizó el servicio de correos franquista. Por supuesto que casi toda la correspondencia que iba para largos recorridos era sometida a censura. Se le ponía un sello indicando este hecho. También la correspondencia entre militares y sus familias solía pasarse por la censura para evitar que se desvelaran ubicaciones u operaciones militares en curso. Los servicios de espionaje estaban muy activos en torno a la correspondencia. Fueron el precedente de las ciberescuchas actuales o guerra híbrida.

A pesar de todos aquellos problemas y sobrecostes, el mercado negro, sustitutorio o de urgencia de correos sirvió para facilitar la comunicación entre granadinos, sus familiares y resto de España. Y para dejar un rico legado a coleccionistas de sellos. Algunos de ellos tienen una cotización considerable en estos momentos

Además de por la progresiva normalización del correo en “zona liberada”, también fue suprimida la impresión de aquellos sellos localista y de asociaciones por ley del 28 de enero de 1938 para acabar con los abusos y enriquecimientos que se daban. Paralelamente se movió un mercado clandestino e incontrolado de emisión y venta de sellos por el que algunos impresores y vendedores hicieron pequeñas fortunas.

A pesar de todos aquellos problemas y sobrecostes, el mercado negro, sustitutorio o de urgencia de correos sirvió para facilitar la comunicación entre granadinos, sus familiares y resto de España. Y para dejar un rico legado a coleccionistas de sellos. Algunos de ellos tienen una cotización considerable en estos momentos.

Tabaco sí, pero falta el papel de liar

En la década de los años treinta fumaban hasta los niños. El tabaquismo estaba muy extendido entre la población. La mayoría lo adquiría en picadura para liar. Incluso en zonas agrícolas rara era la familia que no sembraba sus propias plantas para autoconsumo. En el caso de Granada y su Vega no faltó, al comienzo, el tabaco al principio de la guerra civil. Su cultivo estaba muy extendido y con los secaderos llenos a rebosar.

El problema surgió inmediatamente porque el complemento imprescindible era el papel de liarlo

El problema surgió inmediatamente porque el complemento imprescindible era el papel de liarlo. Incluso quienes consumían los Ideales “caldo de gallina” tenían que reliarlos porque venían muy mal acabados. Igual pasaba con los puros caliqueños, también necesitaban reforzarlos con papel.

Una solución de urgencia fue permitir que el empresario José Costales (papelería de Mesones y después en Puerta Real) fabricara papel en Granada para poder suplir parte de esas necesidades. Le salió un producto mucho peor, pero cumplió su función durante los años de escasez y posteriores

Una solución de urgencia fue permitir que el empresario José Costales (papelería de Mesones y después en Puerta Real) fabricara papel en Granada para poder suplir parte de esas necesidades. Le salió un producto mucho peor, pero cumplió su función durante los años de escasez y posteriores.

El tabaco liado en papel bueno fue utilizado en las trincheras como elemento sicológico: para relajar el miedo o animar en los ataques, según conviniese. Había soldados que cambiaban la comida por un cigarrillo. También funcionaba como método de tortura para prisioneros

El síndrome de abstinencia por falta de tabaco en zonas no productoras les llevó a inventarse el “fumeque”. No era más que una mezcla de pelos de panocha, hojas de patata y algunas otras plantas liadas con papel de periódico. O incluso de estraza.

El tabaco liado en papel bueno fue utilizado en las trincheras como elemento sicológico: para relajar el miedo o animar en los ataques, según conviniese. Había soldados que cambiaban la comida por un cigarrillo. También funcionaba como método de tortura para prisioneros o arma psicológica para rendir poblaciones: se les regalaba tabaco y papel de fumar a fin de que vieran lo bien que vivirían si se pasaban al otro bando.

Un ejemplo más de lo arraigado que estaba en consumo de tabaco entre la población granadina, sobre todo la obrera, eran las Jumás. Es decir, Fumás. Era la forma de medir el tiempo de descanso en los duros tajos agrícolas

Un ejemplo más de lo arraigado que estaba el consumo de tabaco entre la población granadina, sobre todo la obrera, eran las Jumás. Es decir, Fumás. Era la forma de medir el tiempo de descanso en los duros tajos agrícolas. Una jumá equivalía a echar un cigarro. Los trabajadores procuraban liarlo con toda la parsimonia posible y alargar su consumo para que el receso les durase más.

Hoy esas jumás las vemos en abundancia alrededor de los ceniceros colocados a las puertas o patios de edificios oficiales. Una tesis doctoral por publicar resaltará que donde más jumás hay en Granada, y más se alargan, son en las facultades universitarias. Y el récord lo ostenta una limpiadora del edificio Politécnico, que se pasa casi el 25% de su jornada laboral fumando en los bancos de la entrada.