El enigmático Sastre del Campillo, que cosía de balde y ponía el hilo

La desconocida personalidad de un granadino al que se calificaba como Sastre del Campillo es muy probable que existiera

La desconocida personalidad de un granadino al que se calificaba como Sastre del Campillo es muy probable que existiera. A principios del siglo XIX o quizás un poco más atrás, cuando en el siglo XVIII se reformó urbanísticamente esta zona con el derribo de la Bib-Atabín, su conversión en cuartel militar y la apertura de las dos plazas encadenadas, la del Campillo bajo y Bailén (actual Mariana Pineda). Por encima quedó la calle Campillo Alto.

Pero para 1871 debía haber muerto tal sastre. Tenía que ser necesariamente un recuerdo. Así lo atestiguaba una quintilla publicada en el boletín del Liceo de Granada de aquel año, que hablaba de él ya en pasado:

si fue tonto o fue pillo/

y sin embargo hay quien llora/

porque no se encuentra ahora/

otro Sastre del Campillo/.

Pillo porque también se le definía como un charlatán, un embaucador con verborrea que entretenía a las señoras que le llevaban tela para cortar y les sisaba mayores cantidades de las que eran precisas para la pieza solicitada

Tonto o pillo. Las principales cualidades que achacaban a aquel granadino afamado. Tonto porque barría poco o nada hacia su economía familiar si no cobraba por coser y ponía el ovillo o el hilo. Una generosidad que quizás sólo se aplicaría a los más necesitados que recurrieran a su oficio. Pillo porque también se le definía como un charlatán, un embaucador con verborrea que entretenía a las señoras que le llevaban tela para cortar y les sisaba mayores cantidades de las que eran precisas para la pieza solicitada. En eso llevaría su ganancia, en el escamoteo de tela. De ahí que también existiese la variante “Eres más pillo que el Sastre del Campillo”.

La cuestión sobre su personalidad y existencia no debió ser baladí. Aunque para principios del siglo XX no se había perdido su memoria en la ciudad, continuaba muy en boca el refrán

La cuestión sobre su personalidad y existencia no debió ser baladí. Aunque para principios del siglo XX no se había perdido su memoria en la ciudad, continuaba muy en boca el refrán. También en la literatura, el teatro y, sobre todo, en el periodismo. Se mezclaba todo, sin saber hasta dónde era historia, seguía la tradición, la leyenda y el cuento. La gente deseaba saber de su vida. Fue la sección “El averiguador granadino” la que arrojó luz a nuestros antepasados de 1900 ─y a nosotros por extensión─ al explicarnos en la revista La Alhambra (número de 28 de febrero de 1900) quién fue el Sastre del Campillo. Reproduzco íntegra su respuesta a los lectores que la plantearon:

En el Campillo Alto vivía un sastre muy gracioso y de ingenio, como generalmente los de su clase, a quien se conocía por el apodo de Pichurra. Como era costumbre que las ropas de los hombres del trabajo las cosieran sus respectivas mujeres, un pantalón de portañuela o de portiche para vestir, costaba cortarlo dos reales en casa del sastre y para atraerse parroquia de costura, el Maestro Pichurra cundió entre las gentes de los barrios que “cosía de balde y ponía el hijo”, porque los ovillos de algodón no se conocían, y sí el hilo casero hecho en la casa con el lino, y cada ovillo costaba unos dos o tres cuartos.

Como siempre ha habido mujeres demasiado económicas, cuando un pantalón se rozaba por asiento y los perniles, compraban una badana negra que costaba cuatro reales y les ponían lo que llamaban unas caramañolas, que constituían un asiento cubriendo las rozadoras; unas tiras de badana a lo largo de las costuras y un filete de lo mismo al final de cada pernil, y muy orgullosas decían “se han quedado nuevos” y tenían razón; eran de badana con dos tiras de paño viejo (el primitivo) y dos por detrás.

El Maestro Pichurra tenía la complacencia de contar cuentos a las parroquianas mientras cortaba las prendas; era costumbre llevar el paño a cortar en presencia del parroquiano para la seguridad de que no se capaba tela; pero el maestro pegaba a ojos vistas se iban tan contentas de que no había mangueo.

Las medidas eran tiras de papel; la vara ni el metro se conocía y hubo capa que parecía un pañal, sin vuelo para embozarse. Tomo al Sastre del Campillo; anda, que te cosa de balde y ponga el hilo”.

A partir de aquella publicación de Francisco de Paula Valladar la gente culta de Granada dio por sentado que en realidad existió mucho tiempo atrás el costurero granadino que llevaba ese apodo

A partir de aquella publicación de Francisco de Paula Valladar la gente culta de Granada dio por sentado que en realidad existió mucho tiempo atrás el costurero granadino que llevaba ese apodo. Incluso debía ser un antepasado de una familia residente en el barrio que llevó también el apodo de los Pichurras/os. (Una descendiente llegó a ser amante de un alcalde. (Ver: ‘Pichurras’ famosas en el franquismo). Todo encajaba para ser una historia verídica granadina, aparte de una leyenda importada desde otros lugares.

El cantillo y el campillo, desde el siglo XV

Hasta aquí la leyenda local sobre la probable existencia de aquel granadino tan generoso o tan pillo de los siglos XVIII o XIX. Aunque la conclusión es que el Sastre del Campillo granadino fue uno más de los muchos que debió haber en otros pueblos con nombres parecidos a donde se ubicaba su taller: Campillo.

Nuestro gozo en un pozo. Tanto el sastre como el campillo tienen una existencia mucho más antigua al XVIII; se remonta al Reino de Castilla cristiano, mucho antes de que fuese conquistado el Reino de Granada en 1492

Nuestro gozo en un pozo. Tanto el sastre como el campillo tienen una existencia mucho más antigua al XVIII; se remonta al Reino de Castilla cristiano, mucho antes de que fuese conquistado el Reino de Granada en 1492. Ya en el siglo XV escribió el Marqués de Santillana un poema que decía “El alfayate del Cantillo facía la costura y ponía el filo”. El alfayate es un sinónimo en desuso de sastre. Y Campillo es un topónimo que abunda en las tierras de España. Aunque no se descarta que en su origen no se refiriese a pueblo o aldea, sino a la ubicación del sastre dentro de una calle: en una esquina. Cantillo era el nombre que se le daba antiguamente a los esquinazos de las manzanas en el urbanismo castellano. Las casas que hacían canto a dos calles. El término todavía continúa reconocido por el Diccionario de la RAE, aunque en desuso. En este caso significaría el “Sastre de la Esquina”. Como hoy el tendero de la esquina para referirnos a su cercanía.

Al Marqués de Santillana le sucedió Miguel de Cervantes; ya sustituyó Alfayate por Sastre, pero mantuvo Cantillo (Capítulo 48 del Quijote, primera parte)

Al Marqués de Santillana le sucedió Miguel de Cervantes; ya sustituyó Alfayate por Sastre, pero mantuvo Cantillo (Capítulo 48 del Quijote, primera parte). También Francisco de Quevedo, en El gran Tacaño, escribe “El Sastre del Campillo y la Costurera de Miera, el uno ponía manos e hilo y la otra trabajo y seda”.

La figura del Sastre del Campillo fue elevada a categoría de comedia en tres actos por Luis Belmonte Bermúdez (1587-1650), al publicar un entretenido texto impreso en 1624. Y unos años después hizo lo propio Francisco Antonio Bances Candamo (1662-1709). El primero narra la trama en tres jornadas; el segundo, llama puntadas a cada uno de los actos.

Quizás fue de esta manera cómo el populacho granadino conoció la expresión y la “localizó” en un punto concreto y en uno de los muchos sastres que por entonces abundaban por el callejero

Tampoco el Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, se olvida de mencionar al alfayate de la esquina sevillana, que ponía el hilo de su casa,

Las compañías de cómicos que recorrían los teatros españoles en el siglo XIX llevaban esa comedia en sus repertorios. Quizás fue de esta manera cómo el populacho granadino conoció la expresión y la “localizó” en un punto concreto y en uno de los muchos sastres que por entonces abundaban por el callejero. Eran el equivalente a las actuales tiendas de ropa, una al lado de otra.

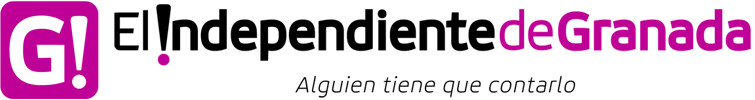

Plaza Mariana Pineda y Teatro Cervantes a principios del siglo. AHMGR

Plaza Mariana Pineda y Teatro Cervantes a principios del siglo. AHMGRCada pueblo o barrio amoldó la expresión a su idiosincrasia o realidad. Los refraneros recogen hasta una docena de variantes

Del mundo del teatro y la comedia se derivaron varios refranes sobre el original del Alfayate del Cantillo del Marqués de Santillana. Cada pueblo o barrio amoldó la expresión a su idiosincrasia o realidad. Los refraneros recogen hasta una docena de variantes: El alfayate del Campillo hacía la obra de balde y ponía el hilo; el alfayate de las Encrucijadas (esquina de un pueblo) cosía de balde y ponía el hilo; el sastre de la Encrucijada, que ponía el hilo de su casa; el alfayate de la adrada (apartado), que ponía el hilo de su casa. En La Segunda Celestina, de Feliciano de Silva, leemos “soy el sastre de Piedras Albas, que tengo que poner e hilo y la aguja de mi casa”; el sastre de Peralvillo, etc.

En el siglo XIX hubo un escritor y actor cómico que puso muy de moda la figura del Sastre del Campillo porque lo adoptó como pseudónimo. Se trató de Antonio Martínez Viergol

En el siglo XIX hubo un escritor y actor cómico que puso muy de moda la figura del Sastre del Campillo porque lo adoptó como pseudónimo. Se trató de Antonio Martínez Viergol (Madrid, 1872-Buenos Aires, 1935). Frecuentó las páginas de la prensa madrileña en las décadas de 1890-1910. Escribió varias obras de teatro que incluso representó por varias provincias.

Actuó con su compañía varias veces en Granada. Su más sonado éxito fue en 1908, con el sainete Ruido de campanas en el Salón Regio. En 1915 decidió probar fortuna en Argentina; allí triunfó con un largo repertorio de entremeses y sainetes cómicos, en las que incluía canciones que él mismo componía e interpretaba.

Tan abundantes fueron las referencias al Sastre del Campillo que incluso la Enciclopedia Espasa le dedicó una página a esta entrada, a partir de su edición en 1905

Tan abundantes fueron las referencias al Sastre del Campillo que incluso la Enciclopedia Espasa le dedicó una página a esta entrada, a partir de su edición en 1905. Recoge las anteriores referencias literarias y del Diccionario de Autoridades de 1726. Incluye más referencias en obras teatrales a nuestro Sastre: Moreto, en su comedia No puede ser, lo menciona; López de Úbeda, también en su Pícara Justina. Se trató de una frase muy usada en el siglo de oro de la literatura española.

De barranco del Darro a plazas del Campillo

El Campillo de Granada surgió a partir de la profunda reforma que sufrió la zona antepuerta de Bibataubín a principios del siglo XVIII. De llamarla la Riberilla del Darro, pronto se la empezó a conocer como Campillo. Los lienzos de la muralla bajaban desde el Cuarto Real hasta el torreón y puerta barbacana. La ruina y la expansión de la ciudad hicieron perder valor estratégico al castillo de Bibataubín. En 1718 fue ordenada la demolición de parte de las defensas, se terraplenó el foso que las circundaba y fue cuando realmente tenía sentido llamar Campillo a lo que antes era un barranco. En 1752 fue construido el nuevo cuartel de tránsito para tropas y artilleros, con proyecto del ingeniero Luis de Arévalo. De la estructura nazarita original sólo quedó el torreón, si bien enfundado por su parte exterior.

Fue la plaza que primero se llamó Campillo en general, después se partió en Bailén (actualmente Marina Pineda) y Campillo Bajo

Con aquellas obras quedaron abiertos varios espacios nuevos. El Campillo Bajo, que era una plaza con fuente, y por detrás un ensanche llamado Campillo Alto, con una acera alta y escalinata. Abundaron los cafés y las posadas; también las prostitutas procedentes de la antigua mancebía. Más el teatro principal de la ciudad. Y mucho comercio que entraba desde los pueblos de la Vega. También se situó un tiempo el mercado de la nieve en la cercana calle Varela. El barrio se pobló de gente variopinta que transitaba a sus asuntos y holgaba en la plaza que repartía el tráfico hacia San Matías, Cuesta del Progreso y barrio de la Virgen. Fue la plaza que primero se llamó Campillo en general, después se partió en Bailén (actualmente Marina Pineda) y Campillo Bajo.

La palabra Campillo Alto y su escalinata del Mentidero desaparecieron del vocabulario granadino. El Sastre y su ejemplo fueron languideciendo en el refranero granadino

Hasta que mediado el sigo XX fue sustituido por la nueva calle porticada Ángel Ganivet y perdió buena parte del encanto anterior. La palabra Campillo Alto y su escalinata del Mentidero desaparecieron del vocabulario granadino. El Sastre y su ejemplo fueron languideciendo en el refranero granadino. No obstante, todavía en algunos libros y periódicos aparecía de vez en cuando. Existió un misterioso y muy generoso Sastre del Campillo que cada año, en las décadas de los cuarenta y cincuenta, aparecía como donante más dadivoso en las memorias que hacía públicas Pedro Manjón, el director de las Escuelas del Ave María. Aquella persona desconocida era la que más aportaba para el sostenimiento de la institución manjoniana, el doble que la Banca Rodríguez-Acosta.

Otro personaje famoso al que apodaron cariñosamente como Sastre del Campillo fue al arquitecto Matías Fernández-Fígares (1893-1936). Recibió la presidencia del Recreativo C.F. de Gabriel Morcillo

Otro personaje famoso al que apodaron cariñosamente como Sastre del Campillo fue al arquitecto Matías Fernández-Fígares (1893-1936). Recibió la presidencia del Recreativo C.F. de Gabriel Morcillo. Fue el que redactó el proyecto del Estadio de los Cármenes en la Carretera de Jaén. Además, adelantó 50.000 pesetas para la construcción. (Ver: El mayor pelotazo (sin balón) en la historia del Granada Club de Fútbol). Murió joven y su familia nunca pudo recuperarlas. Decían de él que su generosidad superaba a la que tuvo el Sastre famoso.

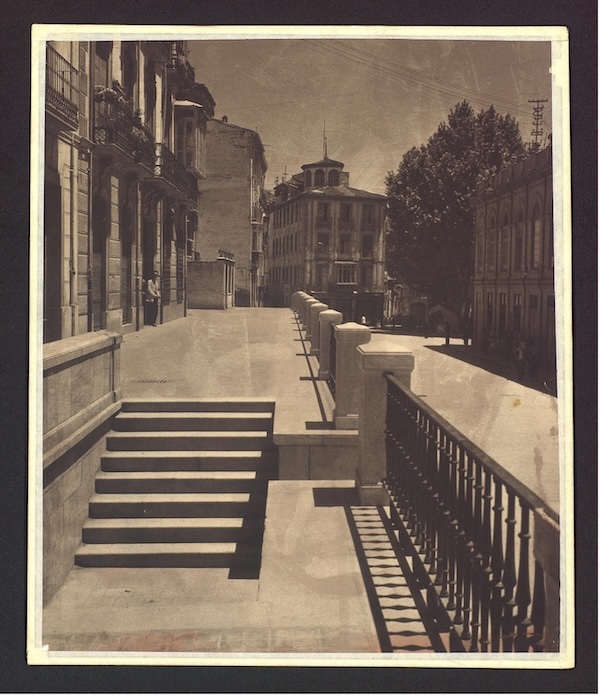

Retrato del Sastre del Campillo

En 1953 ocurrió un hecho insólito que llevó a pensar a muchos en la existencia real de un Sastre del Campillo. En una exposición de pintores granadinos en el Centro Artístico fueron exhibidos dos retratos muy alabados por el público y la crítica. Uno era de medio cuerpo de Rafael Montilla, por entonces director del Instituto Padre Suárez. El otro era la cabeza de un hombre maduro; llevaba por título solamente “estudio de cabeza”. Ambas obras habían salido del estudio de un tímido pintor llamado Miguel Ruiz Molina, en su carmen del Carril de las Tomasas. Miguel Ruiz era profesor de dibujo del Instituto y de la Escuela de Artes y Oficios. Hombre modesto que jamás quiso que le organizaran una exposición individual, siempre participó en las de discípulos de Gabriel Morcillo, del que fue alumno aventajado.

Aquel estudio de cabeza fue calificado en su momento como la 'Gioconda' granadina, por su ambigua sonrisa. Volvió a ser expuesto en el año 1962 con motivo de la inauguración de la sala permanente de exposiciones del Centro Artístico

Aquel estudio de cabeza fue calificado en su momento como la Gioconda granadina, por su ambigua sonrisa. Volvió a ser expuesto en el año 1962 con motivo de la inauguración de la sala permanente de exposiciones del Centro Artístico. En este caso, el pintor y crítico Marino Antequera lo definió como “retrato de un señor de edad, firme, de fino matizado y enorme fuerza expresiva”. Los asiduos a las exposiciones y las autoridades quisieron saber quién era el retratado o el modelo que tomó el pintor. La respuesta la dio el hijo del pintor, el famoso Miguel Ruiz del Castillo, Miguelón: su padre había retratado al Sastre del Campillo. ¿Fue un vacile o hubo modelo de por medio? [A lo mejor algún heredero tiene información y nos lo puede aclarar].

Mucha gente aseguró a partir de entonces que hubo un sastre en el Campillo que fue retratado por Miguel Ruiz Molina

El cuadro quedó bautizado así por la prensa local. El cronista José Acosta Medina le dedicó una columna (Ideal. 6 de octubre de 1963) y luego lo incluyó en un libro recopilatorio, con reproducción del cuadro en blanco y negro. Mucha gente aseguró a partir de entonces que hubo un sastre en el Campillo que fue retratado por Miguel Ruiz Molina. La bola creció cuando falleció el pintor el 25 de febrero de 1970. En la necrológica que publicó Ideal con ese motivo fue acompañada del cuatro más sobresaliente, su Gioconda granadina, el estudio de cabeza, es decir, el Sastre del Campillo.

La última vez que fue exhibido este cuadro ocurrió en 2007 con motivo de una muestra colectiva bajo el título Pintura Granadina. Gabriel Morcillo y sus discípulos. (Centro Cultural Gran Capitán). María Isabel Morcillo, hija de Gabriel Morcillo, comisaria, eligió esta cabeza y la de su hijo Miguelón como más destacadas de la trayectoria de Miguel Ruiz Molina. En la cartela y en el catálogo solamente la tituló como “cabeza de estudio”.

Miguel Ruiz Molina no desveló quién fue su modelo o en quién se inspiró. ¿Sería su tío Antonio Molina Molina, que era sastre en Mesones, o un vecino del Albayzín?

Miguel Ruiz Molina no desveló quién fue su modelo o en quién se inspiró. ¿Sería su tío Antonio Molina Molina, que era sastre en Mesones, o un vecino del Albayzín? Resulta evidente que este Sastre no es un personaje de rasgos orientalistas y afeminados como los que pintaba su maestro Morcillo. Por aquellos años cuarenta, tanto el maestro como sus alumnos entablaron amistad con el pintor Prieto Coussent, llegado de Galicia. De hecho, Coussent ocupó (1983) la silla de la Academia Virgen de las Angustias dejada por Morcillo. Ese tipo de cabezas tienen mucho parecido con las de rasgos duros que pintaba el gallego; en concreto, se parece demasiado al retrato que hizo al alcalde de La Coruña en 1936 (Se llamaba Camilo Barcia Treyes).

Ladrón de Guevara fue la persona de la que oí la primera referencia al Sastre del Campillo. Siempre lo tenía en la boca y en sus escritos

Concluyo esta evocación de un granadino de ¿verdad o ficción? con un recordatorio emotivo a uno de los escritores/poetas y conversadores con más chispa que ha habido en Granada recientemente: Pepe G. Ladrón de Guevara. A este Búho, que llevaba por alias, habría que sumarlo a los mencionados de Picio y compañía. Ladrón de Guevara fue la persona de la que oí la primera referencia al Sastre del Campillo. Siempre lo tenía en la boca y en sus escritos. No daba puntada sin él. Como agudo rimador y letrista de quitillas que fue, nos dejó dos referidas a nuestro Sastre que merecen enmarcarse. La primera criticaba la ruina de las arcas municipales, que no daban para instrumentos a la Banda de Música. Lo titulaba “Como el Sastre del Campillo”. Decía así:

como están sin calderilla/

cuando dan un recital/

además de instrumental/

llevan botijo y la silla/

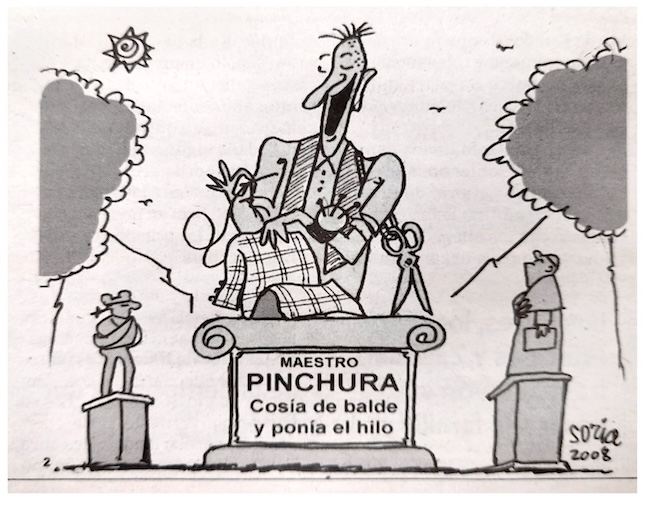

El 'Búho' aprovechó otra vez las carocas del Corpus para hacer su propuesta de personaje a homenajear con una escultura: el Sastre del Campillo

Pocos años más tarde (en 2008) los munícipes habían comenzado a llenar las calles de la ciudad de esculturas. Algunas de ellas desorientadas y un tanto torpes (el Chorrojumo enano, el Aguador, el Pichurra de Puerta Real, las del bulevar de la Constitución). El Búho aprovechó otra vez las carocas del Corpus para hacer su propuesta de personaje a homenajear con una escultura: el Sastre del Campillo. La acompañó de una magnífica ilustración del humorista gráfico Guillermo Soria (a) Sorice.

estatuas a porrillo/

yo propongo dedicar/

una estatua popular/

para el Sastre del Campillo/.

En cambio, han abundado más los sastres pillos; los que se han servido de lo público y también han dejado un reguero por la ciudad, especialmente en forma de mojones urbanísticos

Esta historia del sastre ha tenido siempre su moraleja aplicada a las élites de la ciudad y provincia. Es decir, los que han sido generosos y han dejado obras y acciones con sus fortunas: los sastres benefactores cuyos rastros son reconocibles mucho tiempo después. En cambio, han abundado más los sastres pillos; los que se han servido de lo público y también han dejado un reguero por la ciudad, especialmente en forma de mojones urbanísticos.

Cada uno deberemos valorar cuál de las vertientes de las élites actuales se parecen más a la alegoría del Sastre del Campillo: los que sirven o los que se sirven.

Artículos relacionados de Gabriel Pozo Felguera:

-

‘Pichurras’ famosas en el franquismo

-

El mayor pelotazo (sin balón) en la historia del Granada Club de Fútbol