El camino equivocado (I)

Como te anunciamos, primera entrega del relato inédito 'El camino equivocado', que el periodista y escritor Guillermo Ortega escribió en 2010, ambientado en el Madrid de los años ochenta.

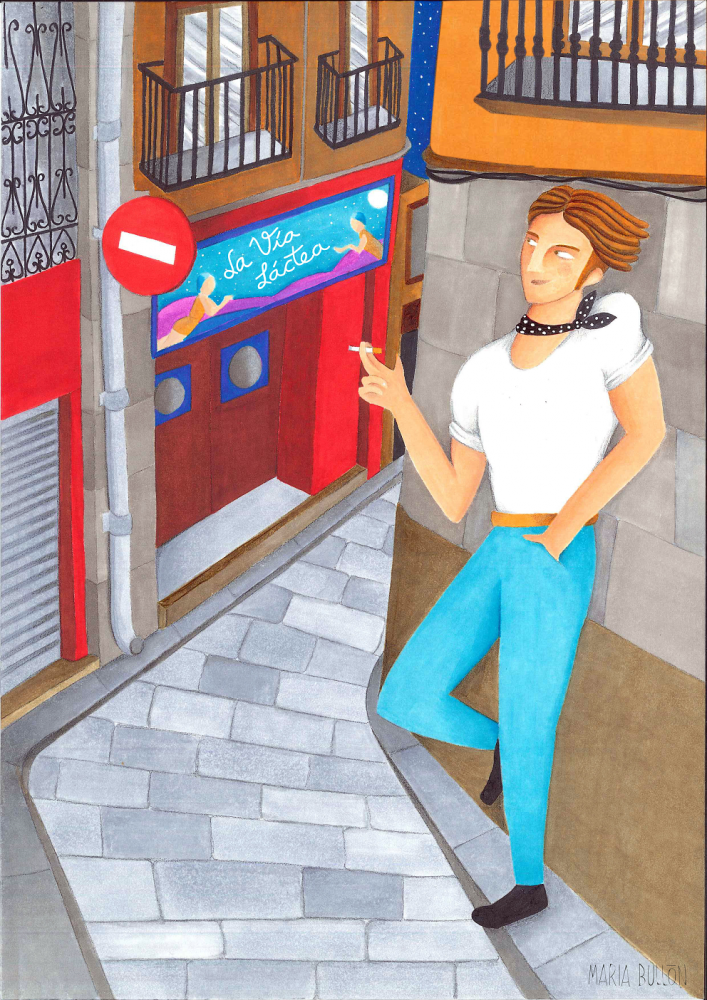

Con esta singular iniciativa, con escasos antecedentes en los medios de comunicación digitales e impresos, El Independiente de Granada da un paso más en su variada oferta de calidad al ofrecer a sus lectores una pequeña novela por entregas de un destacado autor, como es Guillermo Ortega. Cada una de las cinco partes de la pequeña novela, han sido ilustradas por la gran artista María Bullón. A disfrutar de la experiencia.

María Bullón

Lo malo de tener que elegir entre dos cosas es que, haga lo que haga, uno no puede evitar pensar que la opción que ha descartado era mejor que la que ha elegido. Y en el Madrid de mediados de los ochenta, el aficionado a los conciertos se encontraba ante esas disyuntivas con cierta frecuencia.

En mi caso, muchas veces la elección del camino estaba clara de antemano por motivos extramusicales (no tenía un duro, así que se descartaba cualquier opción) y, aunque eso me dejaba un poso de amargura, al menos me exoneraba de la peliaguda tarea de decantarme entre una actuación u otra, así como del consiguiente y posterior remordimiento mental del que hablo.

En realidad, el problema llegaba cuando sí que tenía dinero, o en su defecto la forma de conseguirlo, aumentando todavía más mi deuda de cara al mes siguiente, y se me presentaban dos o más posibilidades teóricamente atractivas. Esta historia que sigue trata sobre una de esas encrucijadas, un cruce de caminos en el que, lamentablemente, pillé el equivocado. No puedo saber a ciencia cierta cómo era el que deseché, pero seguro que no más tortuoso que el mío. Parafraseando a García Márquez y esperanzado en que eso me reporte algún premio por ser su plagiador número un millón, diría que ésta es la crónica de un error no anunciado. Y, de paso, la de un tiempo en el que fui feliz, en el que viví la dicha en su forma más pura, sin el lastre de las muchas rémoras que se le añadirían después.

Era noviembre de 1985 y hacía por lo tanto dos meses que había llegado a la capital del reino para estudiar Periodismo, dos meses en los que merece la pena detenerse. Vivía en un sexto piso sin ascensor de la calle Fuencarral y esa desventaja de tener que subir tantísimas escaleras al cabo del día se compensaba al menos por dos razones. Por un lado, era una manera ideal de ejercitar diariamente la memoria: ante la perspectiva de tener que subir 119 escalones, uno terminaba por acordarse de todo lo que le hacía falta llevarse a la calle.

Por otro, estaba el hecho, objetivamente más importante, de que, nada más ganar la calle, me topaba de bruces con el barrio de Malasaña, conocido por su canalleo y sus bares de rocanrol. En ese ambiente tóxico y oscuro llegué a moverme como pez en el agua, sobre todo desde que aprendí a no discutir con los abundantes sabihondos del lugar que se asombraban de que “en provincias” conocieran a los mismos grupos que en el foro –“vivo en Algeciras, no en el Biafra”, intenté explicarle a un incrédulo pinchadiscos, aunque dada su cortedad mental dudo que me entendiera- y desde que, asentada ya nuestra amistad, empecé a frecuentar esos locales nocturnos y garraferos acompañado por mis compinches Cana y Puchón.

Nombres extraños, ¿verdad? Y tanto, como que son apodos. Los reales eran, respectivamente, Luis y Manuel, pero poquitas veces los utilicé. Cana era el diminutivo de Canalejo, el segundo apellido de Luis. Su auténtico mote era el de Viejo Cana, y dado que por entonces el chico tenía sólo 19 años, cualquiera estaría tentado a pensar que era exagerado. Cambiaría de opinión al observar su mirada triste y melancólica, subrayada por unas grandes ojeras. Se convencería de lo acertado que fue rebautizarlo al constatar su tendencia a encorvarse al andar y a arrastrar un pie delante del otro mientras con una mano, para taparse del frío, cerraba el cuello de su chaqueta, siempre ésta en tono oscuro y siempre más apropiada para un hombre maduro. Y ya no le quedaría ninguna duda cuando se fijara en ese hablar suyo tan pausado y sereno, cuando atendiera a esas casi continuas llamadas a la calma que hacía (su “¡pero tú tranquilo, tío, tranquilo!”. dicho en un pausadísimo tono, era un latiguillo casi incesante) y cuando se percatara de cuán profundos eran sus conocimientos sobre materias que en principio parecerían reservadas para los más mayores. Porque, a su edad, Luis era un auténtico entendido en literatura, en música, en arte, en cine…

Esa versatilidad y esa amplitud de miras fueron probablemente dos de los factores que más me llevaron a acercarme a él. Intuí que tenía mucho que aprender y que podría llegarse a una buena síntesis partiendo de nuestras diferencias, que por lo demás eran bastantes. Luis era gallego practicante y atlantista confeso, amante de los cielos grises y de la piel pálida, refractario a la playa, introspectivo, erudito y un punto nostálgico. Yo, en cambio, pretendía ejercer como andaluz y mediterráneo, defendía el sol y reivindicaba el derecho a tostarse en un arenal, llegado el caso en pelota viva. Encima, era expansivo y me encantaba apuntarme a casi todo lo que pudiera ser definido como aventura.

Pero teníamos puntos en común, porque de lo contrario no habríamos podido congeniar. Odiábamos los tópicos de nuestros respectivos sitios (él la muñeira y yo las sevillanas, por poner sólo un ejemplo) y compartíamos nuestro gusto por conversar y nuestro respeto a la opción contraria. Los dos queríamos descubrir cosas nuevas, aunque cada uno a su manera, y a ambos nos unía, y eso fue lo que finalmente resultó determinante, nuestra pasión por el rock.

Sobre el rock, más que nada por romper el hielo, giró nuestra primera conversación, que se produjo en un descanso entre clases en uno de mis primeros días en la facultad. Luis se había incorporado una semana después o así, de ahí que, cuando finalmente lo hizo, me percatara con más facilidad de su presencia. Hasta entonces yo me juntaba con un grupo en el que destacaba otro Luis, un gijonés carismático y agradable. Tanto, que hasta se le podía perdonar ese cuelgue desmesurado que tenía con Antonio Vega. Con ese Luis mantuve la amistad durante años y juntos pillamos alguna borrachera memorable. Era, además, un excelente estudiante y un magnánimo pasador de apuntes. Y me apreciaba, porque de lo contrario no me habría llamado una noche, a eso de las cuatro, para decirme algo parecido a esto: “¡¡¡Duuu eress un dío de buudaa baadree; bero de buudaa baadreee!!! ¡¡¡Sólo quedíaa que lo subieeraaas, be eress un bío de buuda baadreee!!” No era complicado deducir que esa noche estaba cerrando bares.

Del resto de la banda me resultaría más fácil olvidarme, aunque, a su modo, todos eran entrañables. Estaba César, un cántabro que, según supe, venía rebotado de un seminario y que era un poco como el Quique de Verano Azul: un elemento decorativo. Tampoco podría obviar a las ultra-sur, cuatro muchachas poco agraciadas, socialmente inadaptadas y absolutamente obsesionadas con el Real Madrid. Aún hay noches en las que despierto sobresaltado y empapado en sudor recordando aquel funesto día en el que llegué a clase y solté, como sin darle mucha importancia a la cosa, que la noche anterior había visto en vivo y en directo una de las históricas remontadas europeas de los madridistas en el Bernabeu, concretamente un 4-0 al Borussia de Monchengladbach, en la vuelta de una eliminatoria de la Copa de la Uefa en cuya ida los alemanes se habían impuesto por 5-1. Comentario al margen: de no ser porque me ha dado por recordar esta historia, nunca en la vida habría escrito ese nombre tan jodidísimo.

El caso es que ese día, nada más comunicar la buena nueva, la más fornida de las cuatro me agarró por las solapas y, con un rápido movimiento, me arrastró a una silla alrededor de la cual se sentaron todas para, mientras me clavaban las miradas, conminarme a que les diera todos y cada uno de los detalles del choque, exigiéndome que no omitiera ningún dato, por nimio que me pareciese. Estoy convencido de que un interrogatorio policial a un acusado de asesinato múltiple no puede ser peor.

Por último, había también una tipa de la que quiero pensar que en su armario acumulaba pantalones ajustados de lycra, todos ellos de color negro, que usaba a modo de uniforme oficial para ir a la facultad. Y digo que prefiero creer que tenía varios porque si no tendré que sospechar que se pasó absolutamente todos los días del curso con los mismos, lo cual me llevaría a concluir que, en un momento dado, los pantalones alcanzaron tal grado de rigidez que llegaron a mantenerse de pie mientras ella dormía. La mujer en cuestión, que se llamaba Helena (lo escribía así, con hache), era de Vallecas y tenía una pinta aparente, en plan carita mona, buen tipito y pelo rubio alborotado. Según Luis el gijonés, yo le gustaba, pero a mí me intimidaba demasiado como para entrarle. Y ese empeño en repetir pantalón de lycra negro no ayudaba precisamente a que me decidiera a ello. Temía que me pudiera traspasar las chinches.

(Continuará el domingo próximo)