El pesimismo estético de Arthur Schopenhauer

'La vida es una guerra sin tregua y morimos con las armas en la mano'. Arthur Schopenhauer

En cada grupo de amigos, en los compañeros de trabajo, o en la propia familia, siempre encontramos a alguien que se supone es el gracioso del grupo, siempre chistoso, especialmente con los demás, no tanto consigo mismo. Otro que es el amigo de todo el mundo, al que todos quieren y que siempre se muestra optimista ante cualquier situación, por muy peregrina que sea, pero también, entre esa fauna social en la que nos movemos, esperando su momento oportuno para ser inoportuno, encontramos a ese personaje taciturno que pone la sal en la herida, el aguafiestas, el pesimista del grupo, aquel que en ese momento máximo de exaltación sentencia con una frase que nos quita el subidón, a todos, de golpe. Nos hace poner los pies en el suelo.

Como todos los pesimistas tenía un carácter complicado, y bastante vanidoso. Virtud o defecto, según a quién preguntes, la vanidad. Suele ser común en los pesimistas, o realistas, como se llaman a sí mismos, capaces de apartarse de las dos corrientes principales bajo las cuales ocultamos el dolor que nos rodea desde que nacemos; aquel optimismo bobalicón que se niega a reconocer el caos que nos rodea y nuestra absoluta falta de control en nuestra vida

Más o menos algo así es a la historia del pensamiento el filósofo alemán Arthur Schopenhauer (1788-1860); quién sino podría ser al autor de una frase tan lapidaria como “el mundo es el infierno, y los hombres son alternativamente almas condenadas y demonios”. Como todos los pesimistas tenía un carácter complicado, y bastante vanidoso. Virtud o defecto, según a quién preguntes, la vanidad. Suele ser común en los pesimistas, o realistas, como se llaman a sí mismos, capaces de apartarse de las dos corrientes principales bajo las cuales ocultamos el dolor que nos rodea desde que nacemos; aquel optimismo bobalicón que se niega a reconocer el caos que nos rodea y nuestra absoluta falta de control en nuestra vida, o los que huyen hacia adelante, del dolor, ocultándose en el placer, la búsqueda de dinero o entendiendo a todos los que le rodean como piezas de un juego que pretenden controlar, ocultando su impotencia en un egocentrismo desacerbado. Una vanidad, la del pesimista, que surge de la comprensión de ser uno de los pocos capaz de asumir la ferocidad con la que el sumidero de las penas se traga las pocas gotas de felicidad con la que nos obsequia la vida, o eso podría parecer a todo aquel que se atreve a adentrarse en la procelosa prosa de la obra de nuestro filósofo alemán.

Deseamos cosas, una vez conseguidas, esa sed que nos impulsó a saciar nuestro deseo, no se extingue, busca un nuevo objeto de deseo, nunca nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos algo más, por mucho que ya tengamos, y así, nuestra vida se convierte es una infernal espiral de la que no podemos escapar, o eso pensaba nuestro huraño pensador. Observando a la gente cualquier día de esos en los que se inician algunas de las rebajas únicas de los grandes centros comerciales, que se solapan a lo largo del año, y que nos obligan a comprar cosas que no necesitamos, uno no podría llevarle la contraria. El capitalismo no podría existir si ese no fuera uno de los principales motores de la naturaleza humana.

Nuestro desesperanzado Schopenhauer no es que fuera masoquista, no literalmente, pero una de las principales premisas de su ética se basa en reconocer la absoluta jerarquía del dolor como motor de la vida, existe el placer, sí, pero entendido como esos escasos momentos en los que el dolor de la existencia se amortigua. La vida es un eterno tiovivo que oscila entre momentos de intenso dolor acompañado por otros de exasperante aburrimiento.

Deseamos cosas, una vez conseguidas, esa sed que nos impulsó a saciar nuestro deseo, no se extingue, busca un nuevo objeto de deseo, nunca nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos algo más, por mucho que ya tengamos, y así, nuestra vida se convierte es una infernal espiral de la que no podemos escapar, o eso pensaba nuestro huraño pensador

Ese es el diagnóstico, pero la filosofía no sería una aceptable medicina para el alma si no ofreciera alguna terapia a los males que nos acechan en la vida, y ese es el caso del romántico filósofo que nos ocupa; tres medicinas, convenientemente administradas en la dosis justa, pueden aliviar nuestros síntomas, y si se las recomendamos a ese pesimista que ronda en nuestras vidas, o en nuestros corazones, quién sabe, puede que hasta esos momentos de exaltación sobrevivan a su pesimista manera de entender la vida, y no terminen por chafarse del todo.

La primera medicina es, cómo no, la moral; Unas dosis de comprensión, de ponernos en lugar del otro, de comprender que aquello que separa a un ser humano de otro es mera ilusión. La maldad surge de un engaño, y la mejor cura para desvelarlo es la piedad, cualidad moral superior a la que nos produce seguir ciegamente el faro del intelecto y la razón. La compasión nos ilumina al darnos cuenta que si hacemos daño a cualquier otro, nos hacemos daño a nosotros mismos. Principio básico del budismo, que no por casualidad inunda su moral filosófica, pues desde su juventud conocía los principios religiosos y ascéticos de esta filosofía oriental. Si somos honestos, y no tendríamos por qué no serlo, habría que recomendar seguir al pie de la letra el espíritu de la obra, más que los hechos de nuestro vanidoso personaje; irritado con una anciana, que no debía tener buen carácter, todo hay que decirlo, harto de que le molestase a la puerta de su casa, le causo algunos daños al empujarla, siendo condenado por un tribunal a pagarle una indemnización de por vida. Cuando la anciana falleció, no es que siguiese al pie de la letra su propia moral, no muy diferente del resto de seres humanos que proclamamos una cosa para hacer justo la contraria. Escribió jocosamente en latín en su certificado de defunción: obit anus, abit onus (la anciana muere, la carga continua).

La filosofía no sería una aceptable medicina para el alma si no ofreciera alguna terapia a los males que nos acechan en la vida, y ese es el caso del romántico filósofo que nos ocupa; tres medicinas, convenientemente administradas en la dosis justa, pueden aliviar nuestros síntomas

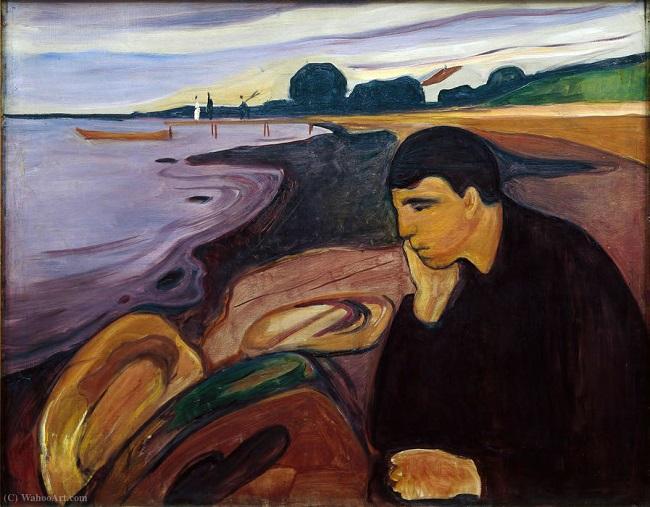

La segunda medicina recomendada por el docto pensador es el arte, la estética es la mejor píldora para sobrevivir a esas eternas y amargas noches de insomnio que atormentan nuestra vida, y nos permite sustituir las comunes pesadillas por reparadoras ilusiones. Al igual que, e inspirado por, Platón, hemos de aprender a contemplar el mundo de las ideas, pero no ya a través de las matemáticas, como en el pensador griego, sino a través de las artes. La ciencia nos vincula al mundo fenoménico; el espacio, el tiempo, la casualidad, abonos para ese dolor tan omnipresente en nuestras vidas. Quién accede a través de la contemplación estética al mundo de las ideas es capaz de escaparse del cotidiano fragor de la vida, de su ser individual y entrar en comunión con algo más grande, esa pertenencia común de los seres humanos. Sí, sigue habiendo algo más que ecos del budismo. Entre todas las artes la más elevada es la música: “nos revela la esencia íntima del mundo, se hace intérprete de la más profunda sabiduría en una lengua que ella misma no comprende”.

La tercera medicina, que debe ser tomada con regularidad, por muy amarga que sepa, para liberarse de ese mundo de dolor que nos aprisiona, es el ascetismo; ser capaz de anular el mundo volitivo, los deseos que tiran salvajemente de nosotros, que nos vuelven miserables, es la máxima aspiración. Las religiones, como la budista endulzan la brutalidad de la medicina para la libertad del alma humana, pero no es necesario que la filosofía haga lo mismo. En las religiones este ascetismo siempre es proclive a ser víctima del exclusivismo y la intolerancia, y por ello suele derivar en inmorales abusos a los seres humanos. El nirvana budista, esa aspiración a la nada, se convierte despojado de la mística en la aspiración máxima de la filosofía de Schopenhauer. Hundirnos en ese océano de la nada en que diluimos nuestra individualidad, es vislumbrar un mundo donde hemos superado el dolor, y nos permite liberarnos a través de la apatía de las cadenas de los deseos. Esa retirada del mundo y de los bienes materiales, ese hambre infinita que te lleva a desear un móvil, y al poco, otro móvil superior a éste, aunque te sirva para lo mismo, y las supuestas mejoras, no mejoren en absoluto la resolución de tus necesidades, y al poco el siguiente, que sale al mercado, porque es el 9 en lugar del 8, es una carrera sin sentido, camino de una supina estupidez. Cierto es, que como con la moral, Schopenhauer nunca siguió al pie de la letra sus consejos. Sí fue volviéndose más misántropo, aún, en el invierno de su vida, y desvinculándose de la vida social, pero no dejo de disfrutar de esos pequeños placeres de la vida, que nos recuerdan que estamos aquí para algo más que para sufrir, o para disolvernos en alucinógenas meditaciones.