Nostalgia y afición

El otro día estuve viendo en directo a Los Fósiles, una banda de unos amigos de Algeciras que ya tienen sus añitos, como yo mismo. Es un buen grupo, de verdad que lo es, y su ventaja añadida es que a estas alturas ya no tiene más ambición que la de pasar y hacer pasar buenos ratos. Han grabado un disco, más que nada para que quede constancia de su existencia, pero ni siquiera se han emperrado en venderlo. Lo regalan a los colegas y permiten que quien quiera se lo descargue gratis a través de su web. Que por si alguien la quiere saber, es esta: www.losfosiles.es

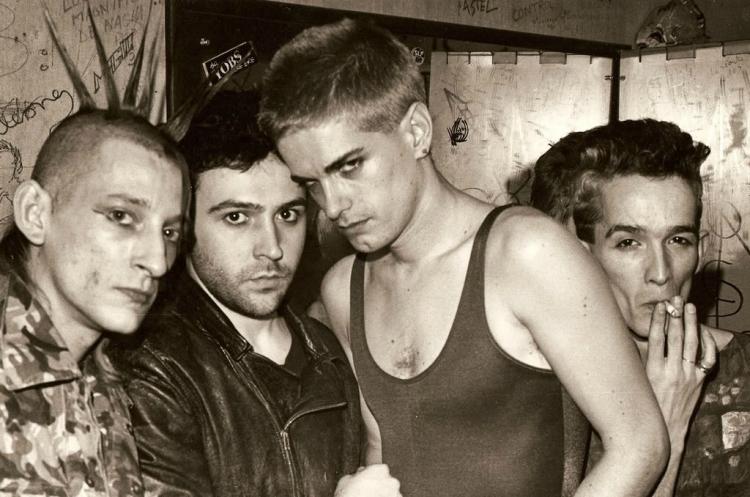

Pero a lo que iba no era a eso. En el concierto sonaron algunas canciones de su disco, pero fundamentalmente se basó en versiones de grupos españoles de los años ochenta, de esa década ahora glorificada por tantos. La de la movida, esa.

Nadie lo dijo, pero en cierto modo era como si flotara en el ambiente: esas sí que eran canciones, lo que se hacía entonces era mucho mejor que lo de ahora, qué tiempos aquellos, etcétera.

¿Es verdad eso? Pues humildemente, pienso que no. Al margen de que me opongo por completo a referirme a esos grupos como “los de mis tiempos”, porque mis tiempos son todos los tiempos en los que estoy vivo (no sé si me explico, espero que sí), niego la mayor porque en aquellos años se hicieron cosas brillantes y también verdaderas porquerías. Vamos, como ahora y como siempre.

¿Qué es lo que pasa, entonces? ¿Por qué se glorifica treinta años después a esas bandas casi por sistema? ¿Qué impulsa a tantísimos puretones de ahora a llenar las salas en los conciertos-revival de, por poner varios ejemplos, La Guardia, Danza Invisible o La Unión?

La respuesta, para mí, está clara: la pura nostalgia. Esos temas (nos) retrotraen a una época en la que teníamos 18 años o por ahí. A esos tiempos en los que salíamos de copas y mezclábamos alegremente vodka, whisky, ginebra y otros licores no identificados sin miedo a que la resaca nos durara dos días, como pasa ahora. A esos escarceos con el chico o la chica que nos gustaba, que las más de las veces no acababan en palabras mayores porque por entonces, tener sexo no era pecado; era milagro. A esa sensación maravillosa de que eras inmortal, omnipotente, y de que por tanto tenías derecho a todo.

Luego, con el tiempo, la mayoría de los que poblaban esos conciertos y coreaban los estribillos gloriosos (“Somos el club del alcooooohoooool” “Uhú, uhú, uhú, nenaaaa,voy a ser una rocanrol estar” “Mi cacacacacabeza da vueltas persiguiéndote”) nos pusimos a currar y nos convertimos en padres. A los varones nos creció la barriga casi con la misma rapidez con que se nos encaneció o cayó el pelo. Y casi todos encontraron una excusa para bajarse del carro. “Uff, es que con el niño no tengo tiempo para nada, y además me revolea los discos y los he tenido que esconder”, “Tío, es que paso muchas horas trabajando y llego a casa reventado”.

La realidad es más simple: la auténtica afición es difícil de mantener. A la música, al ciclismo, al coleccionismo de sellos o a cualquier otra actividad. El que verdaderamente estaba entonces enganchado al rock lo siguió estando en los noventa, el cambio de siglo lo pilló escuchando lo que se hacía y quince años después se mantiene alerta.

Eso no hace a unos mejores que a otros, ojo. De hecho, las dos opciones tienen sus ventajas e inconvenientes. El aficionado inasequible al desaliento tiene más perspectiva y capacidad crítica, pero precisamente por eso mismo corre el riesgo de acumular prejuicios que no tiene en absoluto el que se limita a bailar Escuela de calor en cuanto suena ese inconfundible riff de guitarra del inicio. Pero, por otra parte, esa situación (lo de bailotear desaforadamente con Radio Futura) me remite a lo que ocurrió treinta años atrás, cuando los puretas de antaño (a los que llamábamos carrozas) desempolvaban sus discos de Los Brincos, Fórmula V o Tony Ronald y nos aseguraban, con total rotundidad, que eso sí que era música y no lo de Parálisis Permanente o Gabinete Caligari.

¿Conclusiones? No las tengo, salvo una que ya he escrito varias veces y repito ahora: la nostalgia no es ni buena ni mala; es inevitable. A partir de ahí, que cada cual lo vea como quiera. Y si quiere escribirlo aquí, mejor.