El Apocalipsis será una fiesta

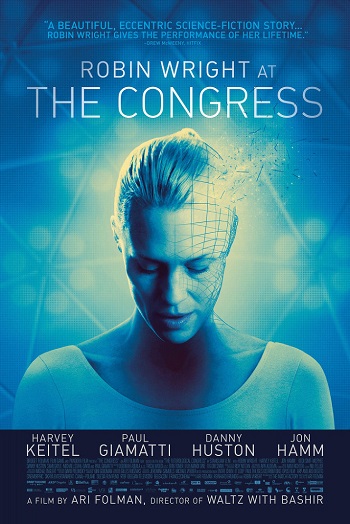

Película: The Congress (El Congreso).

Dirección: Ari Folman.

Interpretación: Robin Wright (Robin Wright), Al (Harvey Keitel), Dylan Truliner voz (Jon Hamm), Aaron Wright (KodySmit-McPhee), Jeff Green (Danny Huston) Sara Wright (Samy Gale), Steve (Michael Stahl-David), Dr. Baker (Paul Giamatti).

Guion: Stanislaw Lem (Novela «El congreso Futurista») Ari Folman (Adaptación).

País: Israel-Francia.

Año: 2013.

Duración: 122 min.

Género: Animación- Drama -Ciencia ficción

Música: Max Richter

Fotografía: Michal Englert

Ari Folman ya cautivó a muchos con su opus magnum Vals con Bashir, un aclamado documental animado que abre una ventana al horror de la guerra y a la masacre en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. The Congress constituye la segunda propuesta del realizador israelí, que adapta al cine la novela de ciencia ficción de Stanislaw Lem, Congreso de futurología (1971), con la que comparte ciertos rasgos pero que, en su conjunto, se erige con la particular visión y lectura de Folman. En esta obra deja clara su predilección por la animación dignificándola como una disciplina cinematográfica totalmente válida y acertada para un público adulto que no resulta limitante, sino que, por el contrario, se adapta como una herramienta de expresión que impulsa a explorar nuevos horizontes para el cine tal y como lo hemos entendido hasta ahora. Este proyecto es un claro ejemplo de que la inclusión de la animación y el procesado digital no tiene por qué implicar necesariamente esa chabacanería efectista a la que el cine comercial nos tiene acostumbrados a golpe de señores en mallas salvando al mundo. The Congress exige al espectador una mente abierta capaz de asimilar los matices de la obra sin perderse en la misma. Nos encontramos con un documento denso, complejo y a ratos excesivo, que ahonda con pertinencia en temas tales como el cine, el arte, el avance técnico y, en última instancia, la naturaleza humana.

Robin Wright, que se interpreta a sí misma, es una actriz que a sus 44 años arrastra un largo historial de malas decisiones en su carrera y apenas conserva la sombra de la fama que ya alcanzara en su juventud. Inmersa en una complicada vida familiar, dedica su tiempo al cuidado de su hijo menor (Koddi Smit-McPhee) que padece el Síndrome de Usher, un trastorno genético que afecta a su audición de manera paulatina. Wright mantiene una conversación con su agente y amigo Al (Harvey Keitel), que no puede seguir ignorando su situación laboral, convenciendo a la actriz de reunirse con la productora Miramount, una clara alegoría de la industria de Hollywood. Desde la productora, Jeff Green (Danny Huston) le ofrece un último gran contrato: someter su cuerpo a un escáner completo para su posterior digitalización, cediendo durante veinte años sus derechos de imagen a Miramount, que tiene total libertad para explotar a la Robin Wright «digital» según las necesidades de la industria, lo que supone una derrota para el alma interpretativa de Wright. Se plantea aquí un interesante debate acerca de la identidad artística y el carácter caníbal del cine entendido como una industria en la que los actores no son más que iconos de usar y tirar, estandartes estéticos sometidos a los cánones y patrones impuestos por las productoras que los prostituyen para el consumo de un público ávido de emociones prefabricadas y comedias románticas.

La película se desenvuelve en tres fragmentos que se diferencian fácilmente gracias al viaje onírico de animación. En un primer bloque de brillante narración apolínea podemos destacar el magnetismo entre los actores que atrapan al espectador mediante unos diálogos brutales en su sinceridad que nos transportan a la piel de la protagonista, una fotografía de líneas diáfanas con abundancia de planos cortos que no pierden detalle y apuestan por la expresividad. Todo ello parece preparar el subconsciente del espectador para una segunda mitad con un salto temporal de 20 años donde nos encontramos a una Robin envejecida que es invitada a un congreso ubicado en una zona restringida en la que para entrar hay un único requisito: abandonar el mundo real esnifando una sustancia que te sumerge en una catarsis de fantasía animada que se adapta a la personalidad del consumidor. Aunque en un principio este contraste puede desubicar al espectador, conforme avanza la cinta descubrimos que toda la ficción es autoconsciente y cobra sentido en su conjunto. Folman nos regala una soberbia animación caótico-lisérgica que es puro subjetivismo, pura interpretación poética en la que se nos muestra un mundo artificial y hedonista, una sociedad del futuro en la que los seres humanos pueden alterar su visión de la realidad esnifando esencias químicas, resucitando así un paraíso perdido en el que el ego carece de sentido, la conciencia del individuo se mixtifica y deforma a voluntad, de modo que cada persona es exactamente quien quiere ser: la identidad, las emociones y los sentimientos se han convertido en productos. Como resultado, nos encontramos con que la humanidad ya solo pertenece a la realidad de manera física. Ante el absurdo de la vida, el individuo decide permanecer en la inopia de su propio paraíso solipsista para trascender su sentimiento de humanidad, para disfrazarse de dios e infinitud, para olvidar, al fin y al cabo, que es un ser mortal.

Después de este viaje psicotrópico, la cinta baja de revoluciones para volver a la ‘’realidad’’ con una vuelta a voz narrativa en un colofón que quizás peca de apresurado, en un intento por parte del realizador de cerrar la película con una voz moralista única en la que el amor de una madre lo puede todo, donde vemos unas imágenes conmovedoras en las que Robin persigue la cometa roja de su hijo Aaron, el único ancla que le conduce a él durante todo el metraje, su conexión con la realidad. Este cierre permite que el largometraje no acabe perdiéndose en la exuberante estética de su animación. Por ello, podemos decir que mantiene un carácter rabiosamente evocador que, después de un mar de psicodelia y espejismos, finalmente imprime en el espectador un poso de amargura y reflexión que tarda varios días en evaporarse de la corteza cerebral y que puede llevarnos a arduos debates sobre los cientos de temas que The Congress, cual caja de Pandora, consigue abrir en la conciencia.

Para ubicarla (siempre injustamente) en breves coordenadas, podemos decir que The Congress es una obra magistralmente autorreferencial que se presta a infinitos análisis, una distopía psicotrópica que camina entre Aldous Huxley y Paprika (Satoshi Kon, 2006) y que aborda cuestiones metafísicas en su relación con la vida moderna, un acercamiento al existencialismo futurista que en su primera mitad recorre las mismas veredas estéticas y argumentales de obras como Black Mirror o Sunset Boulevard, en contraposición a la orgía sensorial de su parte animada, que no hemos podido evitar comparar con Rick y Morty por su agudo surrealismo, que a menudo encierra sutiles críticas por medio del esperpento. Y en ese punto no podemos dejar pasar por alto la más que merecida mención a Max Richter por haber firmado una vez más una banda sonora sobresaliente que intercala remezclas de autores clásicos como Schubert, Chopin o Vivaldi con piezas psicodélicas o melodías etéreas —destacando la versión de Forever Young que la propia Wright interpreta—, intercaladas con silencios sabiamente escogidos en referencia a la creciente sordera del hijo de Wright.

Especialmente recomendable para aquellos espectadores a los que les guste, como se dice comúnmente, pasar un mal rato, a aquellos valientes que encuentren placer enfrentándose a los abismos del dogma moderno del desarrollo técnico y económico, de la inmediatez, del sometimiento de la naturaleza a la voluntad del ser humano hasta sus últimas consecuencias: El Apocalipsis será una fiesta.